江戸時代の離婚届「三行半」への誤解「夫から一方的に突きつけられるものではなかった」

世界一の離婚大国だった日本

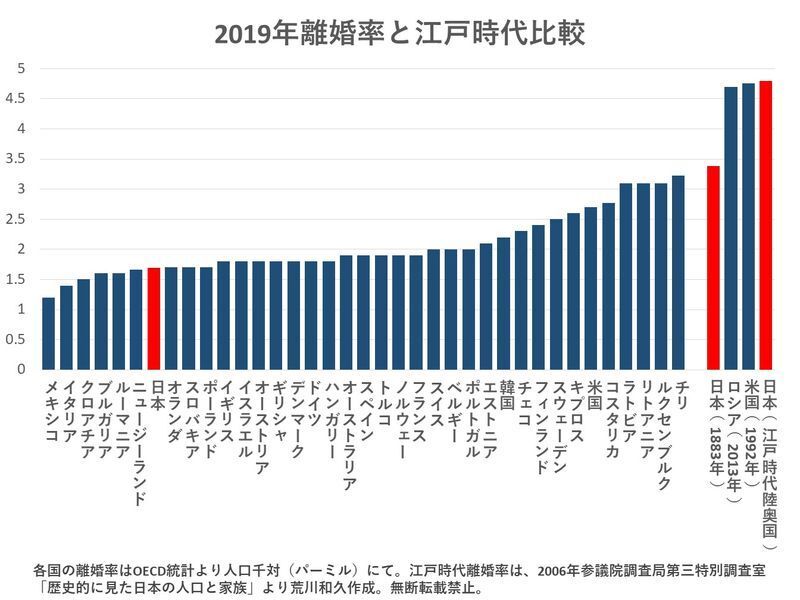

最近増えたとはいえ、日本の離婚率は世界各国と比較すれば低い方の部類に入る。

しかし、明治初期の日本人は、今よりも離婚率が高く、世界トップレベルであり、江戸時代にまで遡るとさらに離婚率は高かった。

離婚率の国際統一比較指標である「人口千対離婚率(普通離婚率)」で見ると、明治や江戸時代の日本の離婚率は2019年時点トップのチリを上回り、かつ、江戸時代の4.8という数字は、米国やロシアなどかつて離婚の多かった時期の数字以上でもある。

江戸時代の高い離婚率の話は以前、こちらでご紹介した。

→「3組に1組どころじゃない」離婚大国・日本が、世界一離婚しない国に変わった理由

「三行半」に対する誤解

離婚に関わる江戸時代の言葉に「三行半(みくだりはん)」というものがある。離縁状の俗称で、正式には離別状、あるいは去状(さりじょう)、暇状(いとまじょう)などと言っていた。

意外に誤解している人が多いが、この「三行半」は、夫が妻に対して一方的に突き付けるものではない。江戸時代の離縁というものは、双方の承諾がなければできなかった。夫だけにその権利があったわけでは決してないのだ。

また、三行半は「離縁証明書」でもあるが、「再婚許可証」でもあった。

江戸時代、重婚や不倫は重罪である。だからこそ、離縁したのであれば、その証拠がないと再婚ができないのだ。夫から妻に出すのが離縁状で、その離縁状を受けて「返し一礼」なるものを妻から提出。これにてめでたく二人の離婚が成立ということだ。元夫婦ともこれでお互いに再婚許可証を手にすることができる。

「三行半」には何が書かれていたかというと、実に簡単なもので、「我ら夫婦はかくかくしかしがかの理由で離縁することとなったので、以降二人は一切関係ない」ということが定型文として使われた。

現存する離縁状を見ると、理由で一番多いのは「我等勝手に付き」というもの。退職願いの「一身上の都合により」みたいなものである。他には「不縁に付き」という言葉も多い。これは、現代風に言えば「性格の不一致」ということになるのだろう。

しかし、それはあくまで建前であることは誰もが承知していた。なぜなら、これは再婚許可証の役割を果たすので、いちいち本当の理由を正直に書かれても次の相手との間で都合が悪いからだ。

とはいえ、中にはこんなものもあった。「今後はどこへ嫁いでもかまわないが、隣の家だけは除く」というもの。隣の家の間男と何かあったことがバレバレである。

死罪の代わりに「首代」という金で解決

ところで、江戸時代の不倫は重罪ではなかったのかと思われるかもしれない。確かに、表向きは「不義密通は死罪」と言われていたが、武家はともかく、町人の間で不倫ですべてが死罪になることはなかった。

江戸の町人が不倫をした場合は、いちいち役人に付き出すのではなく、当事者同士で示談をして金で解決することが多かった。不倫した側が支払う示談金を「首代」と呼んだのは、それが死罪の代わりという意味だ。首代の相場は大体70万円ほどだったというから、現代の不倫における慰謝料とほぼ同額である。

そもそも、江戸の町人は男女とも恋や性に対しておおらかだった。

農村のようにメンバーが固定された社会とは違い、絶えず人口が大量流入する社会であり、祭りは勿論、お月見・花火大会や潮干狩りなどは男女の出会いの場でもあった。現在のラブホテル業に相当する「出合茶屋」も繁盛していた。

ともあれ、それくらい不倫は庶民の間で日常的に行われていた。でなければ、落語で「紙入れ」「風呂敷」「近所付き合い」など不倫をネタとした噺が「あるあるネタ」として大受けするはずがないのである。

江戸時代の離婚調停

ただ、すべてが円満離婚だったわけでもなく、互いにもめる場合も多かったのは今と変わらない。その場合、今で言う離婚調停が行われた。

その記録を見ると、不倫や浮気もあったが、夫の経済力や生活力のなさ、つまり甲斐性なしの夫に妻が愛想つかして離婚してくれと訴えたものもあるし、夫のDVを訴えたものもある。また、出稼ぎに行った夫がそのまま失踪してしまい、生活に困窮し、もう待てないから、という理由もある。さらに、83歳の夫の介護が嫌で訴え出た妻もいたそうだ。なんだか江戸時代も今もたいして変わらない。

このように、決して江戸時代、夫だけに離婚の権限があったものではない。妻から夫に対して「早く三行半をよこせ」と催促した例も多い。それは当時の夫婦は「銘々稼ぎ」といってそれぞれに仕事をし、経済的自立をしていたからというのもあった。夫婦といえども財産権は個人のもので、夫が妻の物を盗めば罪に問われた。

最後のセーフティーネット「駆け込み寺」

ただし、中にはどうしても妻が別れたいというのに、頑として夫が「三行半」を書かない例もある。それも、当時の江戸は「男余り」社会で、圧倒的に女性の数が少ない。一度離縁してしまったら、もう二度と相手は見つからないかもしれないというのもあったろう。

そうした場合に活用されたのが、駆け込み寺と呼ばれた縁切寺だった。有名なところでは鎌倉の東慶寺がある。

寺の調停でも夫が離婚を承諾しなかった場合は、妻は寺入りとなり足掛け3年(実質満2年)経つと寺法にて離婚が成立するという仕組みである。

寺の生活は厳しいので楽ではなかったろうが、それでも離婚するためには我慢した。その模様は、大泉洋主演の映画『駆込み女と駆出し男』で表現されている。

しかし、一度縁切寺を活用して離婚した場合、二度と助けてはもらえないということにもなっていたので、ここは最後のセーフティーネットであり、通常はその前に当事者や親族などでの話し合いで事は解決していたはずである。

でないと、3回も4回も離婚しているはずがない。あまりに離婚が多いので、幕府は「離婚禁止令」も出していたほどなのである。

関連記事

他の江戸時代シリーズはこちら。

→地方から若者が集まり結婚もできずに生涯を終える。現代の東京と江戸との酷似点

→都市への人口集中、女性の社会進出、晩婚化と離婚増で人口減少~現代ではなく江戸時代のお話

-

※記事内グラフの無断転載は固くお断りします。