「イスラム国」に引き裂かれたヤズディ教徒(3)救援作戦と避難民夫婦の思い(写真10枚)

2014 年8月、過激派組織イスラム国(IS)によるシンジャル制圧。数万人が、かろうじて町から脱出し、クルド自治区に逃れることができた。一方、幹線道を閉ざされ、逃げ場をなくした約1万の人びとは、シンジャル山で包囲され、飢えと渇きに苦しんでいた。

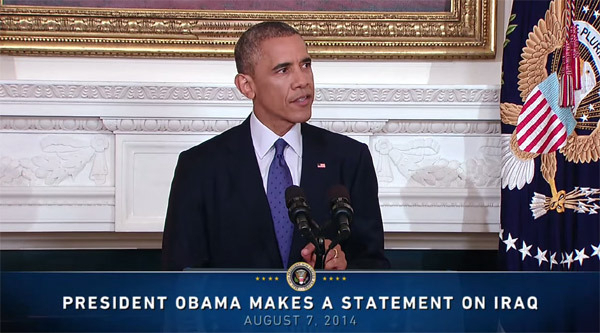

それまで、国際社会だけでなく、イラク国民ですらヤズディについてはほとんど知られていなかった。IS殺戮に晒された住民の悲痛な訴えを受け、イラク軍や米軍主導の有志連合軍が、孤立したヤズディ住民のために輸送機で上空から食糧投下の作戦を展開。この時期、ようやく「ヤズディ教」とは何かがクローズアップして報じられるようになる。

ただ、忘れてはならないのは「大量破壊兵器がある」などの理由で、イラクの宗派・民族バランスを無視して戦争を開始したのはアメリカである。IS台頭の一因を作り出し、イラク国民が今日のような状況に直面することになった責任の一端を担っているといえる。そしてこの戦争を日本が支持したことも忘れてはならない。

◆結婚式で出会ったミルザ夫婦との再会「復讐のため、家族を養うため」とクルド兵に

シリア国境近くの荒れ地に広がる白いテントは数百を超えていた。シンジャルからの避難民のためにクルド自治区政府や人道機関が確保したものだが、数万もの住民が一気に自治区一帯に逃れてきたため、テントも物資も足りていなかった。建設途中のブロック建物にビニールシートを張って雨風をしのぐ一家も少なくなかった。

テントの場所を教えてもらうと、軒先からミルザが現れた。結婚式で出会った私のことを、はっきりと覚えていてくれた。その傍らに立つのは妻イヴァン。彼女の顔は深く沈み、目は虚ろだった。わずか1か月前に起きた集団殺戮。魂が抜けきったように見えた。彼女の父はシンジャルから脱出の途上でISに銃殺されていた。

このとき、妻イヴァンは身ごもっていて、臨月を迎えていた。「故郷をなくし、テント生活のなかで生まれてくる子どもが不憫でならない」。イヴァンはうつむいて、涙をこぼした。

それから半年後、私は再びミルザのキャンプを訪ねた。配給食糧に頼る過酷な生活は続いていたが、二人には女児が産まれていた。名前はチーマン。「あの日」の記憶を忘れないため、クルド語で「何もかも失った」という意味を込めて付けた名だという。

チーマンと呼びかけると、いっぱいの笑顔でほほ笑んでくれた。ヤズディを襲った悲劇のなかで産まれた新たな命。かすかな希望となってほしいと、私は願わずにはいられなかった。

クルド自治政府や国際機関からの物資支援があるとはいえ、キャンプには仕事はない。故郷の村と分断され、生活の糧のすべてを失ってしまった避難民たちの生活は過酷だった。なにより、いつまでこうした生活を続けなければならないのか、将来がまったく見えない暮らしは、人びとの心に大きな重圧となった。

ミルザはクルド自治区の部隊、ペシュメルガ兵に入隊することを考え始めていた。私は複雑な思いだった。彼がISとの前線で死ぬようなことがあれば、妻イヴァンと、生まれたばかりのチーマンはどうなるのか。ペシュメルガの陣地への奇襲戦もあいついでいた。

ミルザは言った。「僕たちの土地を奪い、ヤズディ同胞を殺したISに復讐する。でも、こうやって逃げ延びた家族も養っていかなければならない」。

テントのなかで、ずっと物思いにふけるミルザにとって、その気持ちは簡単に割り切れるものではないだろう。

当時、ISは「背教者のクルド部隊をアラーの裁きにかける」などとして斬首する動画を頻繁に公開していた。そうした選択を迫られていたのはミルザだけではない。家族を殺され、姉妹を拉致された多くのヤズディ青年も同じ思いだった。

キャンプのテントの戸口で、ミルザを送り出す妻イヴァンとチーマン。「無理だけはしないで、気をつけてね」と、イヴァンは声をかけて車に乗り込むミルザを見送った。

ミルザは迷彩服に身を固め、銃を握りしめた。キャンプから車で4時間。前線が近づくにつれ、空爆や砲撃で破壊された建物が目立つようになってくる。クルディスタンの旗がなびく最前線の歩哨所。IS地域との境界線に位置し、侵入を食い止める最終防衛ラインだ。ミルザはここで寝泊まりしながら、昼夜の警戒警備にあたる。任務が明けるのは10日後だ。

【関連記事】「邪教」とされ虐殺、女性らを拉致「奴隷」に(写真9枚)

(玉本英子・アジアプレス 第3回了・つづく・全5回)