日本の出生数の半分以上を占める8大都市とその他の地方との大きな格差が及ぼす次世代への禍根

結婚も出産も金次第

日本の出生数は右肩下がりとなっていて、当然子どものいる世帯数も減っている。それは、その前段階としての婚姻数が減っていることを意味する。

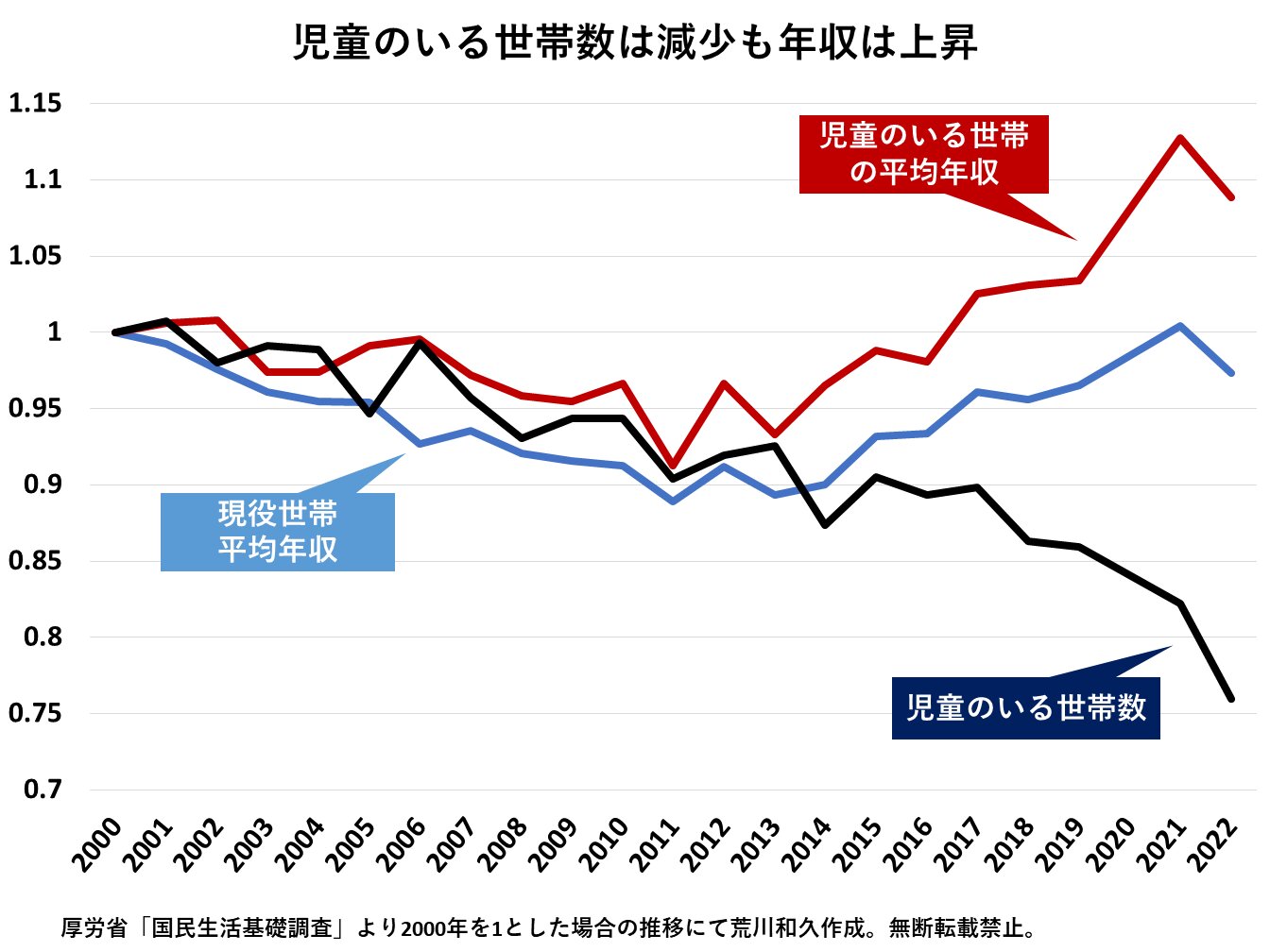

国民生活基礎調査から、2000年と2022年とを比較すれば、児童のいる世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)は25%も減少しているが、一方で児童のいる世帯の平均年収は10%程度あがっている。これは、全体の平均年収があがったのではなく、ある程度の年収がある者だけが結婚と出産ができているという状態に陥っていることを意味する。

つまり、中間層の年収帯が子どもを持てなくなったがために平均年収だけがあがったということだ。

具体的に、児童のいる世帯が減っている年収帯というのは、以前は子育て世帯のボリュームゾーンだった世帯年収400-600万円の中間層だけで、世帯年収900万円以上は22年前とほぼ変わっていない(参照→かつて日本を支えていた所得中間層の落日「結婚も出産もできなくなった」この20年間の現実)。

これは、結婚するためにはある程度の年収がなければできないということでもあり、実際、男性未婚率が年収の高い方から順番に減っているという事実とも符合する(参照→男の結婚は「年収の高い方から売れていく」が、決して婚活市場には登場しない)

つまりは、「結婚も出産も金次第」ということになる。

8大都市とその他という構図

さらに、それを都道府県別に見ると、より興味深い事実がわかる。

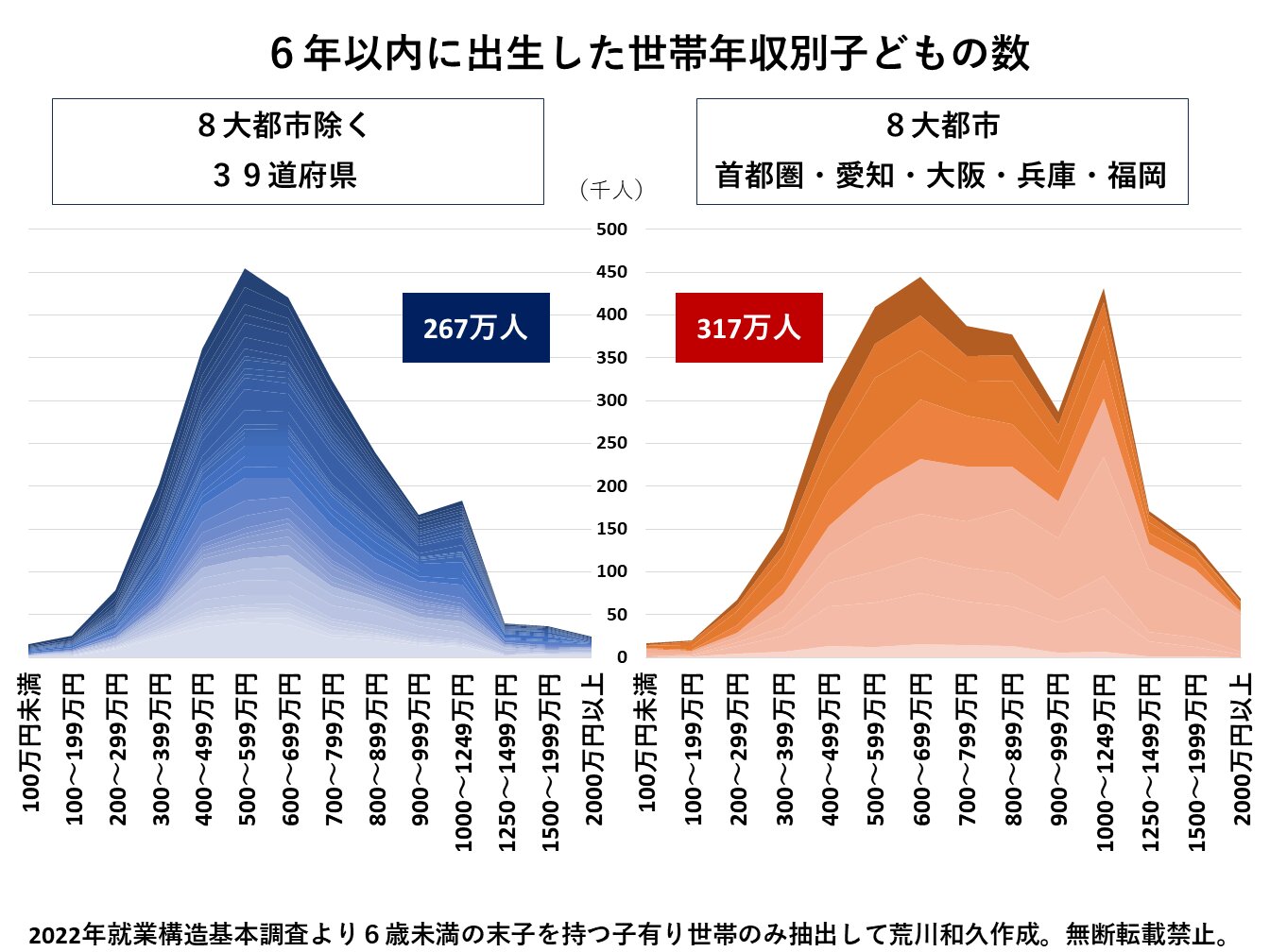

まず、前提の事実として、日本の年間の出生数の半分以上は大都市8エリア(首都圏、愛知、大阪、兵庫、福岡)だけで占められる。この8大都市の子ども総数(6歳未満末子のいる世帯のみ)は、317万人で、残りの39道府県全体の267万人を大きく上回る。なぜなら、出生数というのは人口依存するものだからである。

よく、小さな町や村で「出生率が急上昇」というニュースなどが流れるが、人口の少ないところでどれだけ出生率があがろうとも、人口の多いところの出生数が増えなければ、国全体としての出生率には影響しない。

以下のグラフは、2022年の就業構造基本調査より、6年以内に出生した子有り世帯だけを抽出して(6歳未満の末子のいる子有り世帯)、都道府県別にその世帯年収分布を世帯数ではなく、子どもの数合計として見たものである。

8大都市とそれ以外の39道府県とを比較したのだが、それぞれの世帯年収分布を見ると、その両者で大きく構造が違うことがわかる。

8大都市以外の合計では、世帯年収の最頻値が500万円台であるのに対し、8大都市は最頻値こそ600万円台だが、それに続くのが1000~1250万円の世帯になる。言い換えると、大都市では1000万円以上の世帯が最頻値となる。

地方から若者が流出する理由

この分布から世帯年収の中央値を計算すると、大都市以外は636万円、8大都市は760万円となり、その差は約130万円である。ちなみに、東京だけの中央値は958万円、東京23区だけに限れば中央値は1026万円となる。

つまり、東京23区で6年以内に出生した子有り世帯の半分以上が世帯年収1000万円以上ということだ。逆に考えれば、東京23区では世帯年収1000万円以上なければ、子どもを産み育てることが難しいということでもある。

東京23区の中でも、出生率を伸長させていているのは港区、中央区、千代田区など高所得層が多く住むエリアだけで、かつて子沢山の区として東京都全体の出生率を押し上げていた、足立区、葛飾区、江戸川区といった下町3区の出生率は激減している。

結婚や出産が経済的に余裕のある層しか選択できない「贅沢な消費」となっているというのはこういうことである。

39道府県の年収分布は中間層が結婚して子どもを生めている状態といえるが、いかんせんこれらの地域は全体的に出生数が激減してしまっている。それが日本全体として「中間層が子どもを持てなくなっている」ことにつながっている。

何より、これらの地方の問題は、これから結婚するであろう20代の若者が大都市へ流出してしまう問題である。

それも当然で、実際、生涯賃金の高い大企業は東京や大阪などの大都市に集中しているわけで、地元にいても稼げる仕事がないからである。もちろん、東京に来れば全員が高収入になれるわけではないが、地元の地方にいるよりは確率があがることだろう。

東京は未婚率1位、合計特殊出生率最下位だが?

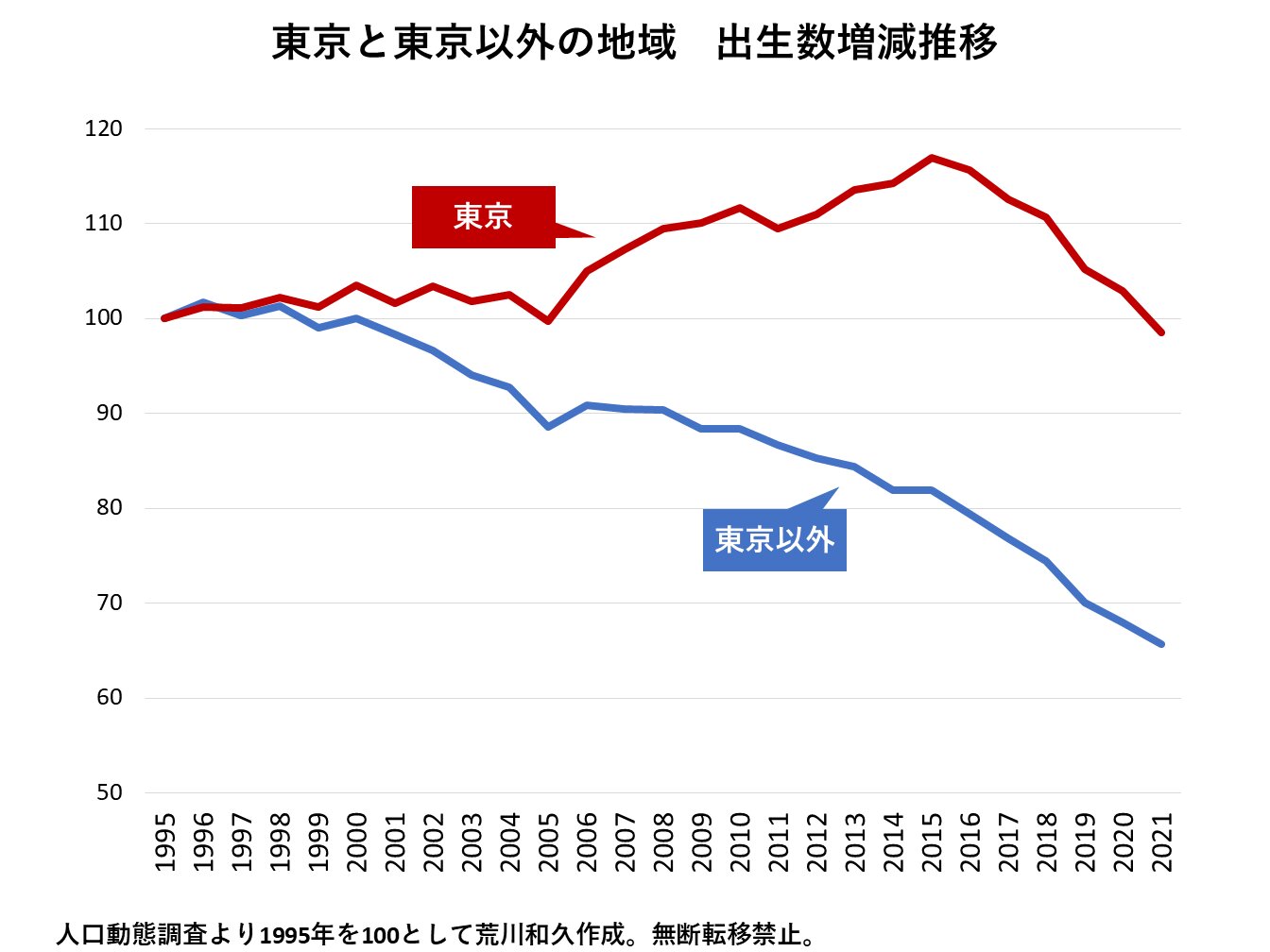

よく「東京は未婚率が全国1位ではないか」という声があるが、未婚人口が多いということはそれだけ全国から若者を流入させているということである。ちなみに、未婚人口が集中するからこそ合計特殊出生率も全国最下位になってしまうのである。

東京の合計特殊出生率が最下位なのは計算母数が15-49歳の全女性人口のため、未婚人口が多ければ自動的に低くなってしまうことによるのだが、実出生数の推移だけ見れば、全国的に出生数が激減している中で、2000年以降の出生数を増やしているのは実は東京だけである(東京も2015年以降減少に転じているが)。

さらに言えば、婚姻率の全国トップも長らく東京であるし、婚姻率の上位もほぼ大都市で占められる。

結果的に、大都市に出てきて、経済的に余裕のある収入を獲得できた若者だけが、結婚をし、出産をし、子育て世帯になっているだけ、というのが現実の姿である。

親の格差が及ぼす影響

この8大都市とそれ以外の地域との年収分布の差というのは、自動的にその子の未来にも関わってくる話となる。

親が1000万円以上の収入を持つ子どもの数は、8大都市で約80万人、それ以外では約30万人である。ある程度裕福な家の子の比率は、大都市だけで73%を占めるという歪な分布になっていることになる。

親の所得の違いは、その後の進学にも影響する。進学の違いはその子の年収にも影響する。年収の違いは、その子が結婚や出産ができるかという状況にも影響する。世代を経て、ますます両者の格差が拡大することになるだろう。

このままでは、多くの中間層の若者が末代となる。

関連記事

物価高以上に深刻で急激な結婚のインフレ「店は開いていてももはや買えるような代物ではなくなった」

20代の若者が考える「年収いくらなら結婚できるか?子ども産めるか?」その意識と現実との大きな乖離

「30年間で子どもの数50%以上減少」都道府県別にみる子どもが産まれず、若者が消えていく現象

-

※記事内グラフの商用無断転載は固くお断りします。

※記事の引用は歓迎しますが、筆者名と出典記載(当記事URLなど)をお願いします。

※記事の内容を引用する場合は、引用のルールに則って適切な範囲内で行ってください。