コロナ禍のアメリカで奮闘する日本人牧師がいる。関野和寛さん(40)。ミネアポリスの病院で「チャプレン(病院聖職者)」として勤務し、新型コロナウイルス感染者の心をケアしながら、ときに命が消えていく瞬間を看取り、家族に寄り添う。新型コロナウイルスとの闘いの最前線に立つ、関野さんの日々とは。(ジャーナリスト・室橋裕和/Yahoo!ニュース 特集編集部)

家族の命を絶つという決断

「人工呼吸器を外すそうです。コロナ病棟に行ってください」

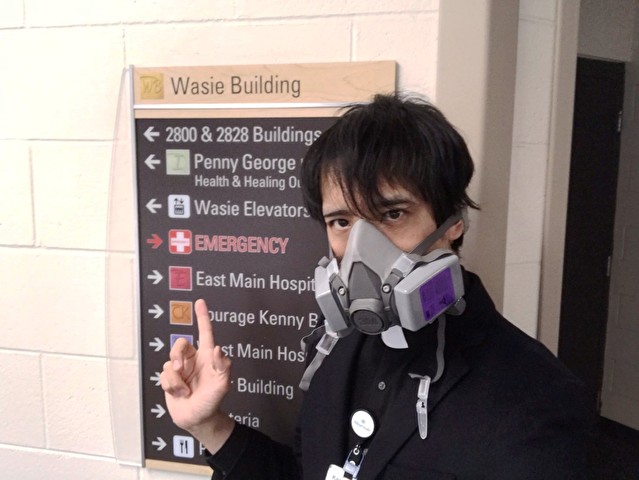

緊急の呼び出しを受け、詰め襟の牧師服の上から感染防止用のガウンをまとい、フェースマスクを装着し、手袋をはめ、ゴーグルをつける。ウイルス付着の可能性があるため、聖書は持っていけない。ガウンの下の十字架ひとつを胸に、関野さんはコロナ病棟へと向かう。

コロナ病棟に入るときの姿。マスク姿なので「目とハートだけで語らなきゃならない」(本人からの写真提供)

この日、治療を断念したのは、50代の白人の女性。ほんの数日前までは元気だったんだ、と傍らで夫が泣き叫ぶ。コロナウイルスで持病が悪化し、あっという間に多臓器不全の危篤状態に陥った。

「これ以上、医学にできることはありません」

夫は医師に、そうはっきり告げられた。あとは人工呼吸器でかろうじて命をつなぐだけだ。しかし、夫婦は十分な医療保険に入っていなかった。国民皆保険の制度がないアメリカでは、集中治療室に一日いるだけで1万ドル、100万円以上かかる場合もある。だから医師のもと、「人工呼吸器を切る」という重い決断を迫られる家族が非常に多い。

「神がいるなら、どうして妻を奪っていくんだ!」

現実を受け止められない夫は、関野さんに詰め寄った。

「わかりません。僕も神に怒りを感じます。でも、奥さんはきっと、神に必要とされ、優しさに包まれて旅立っていった。それだけは信じています」

関野さんはそう声をかけて、肩を抱いた。コロナによって命が失われていく現場に立ち会い、患者と家族の心を支え続ける。それが関野さんたちチャプレンの仕事だ。

ハンセン病の患者と向き合い、いたわり続けたキリストの偉大さを感じています」

アメリカでは普及している「チャプレン」という存在

「小さな手術でも大病でも、魂が傷ついている人がいるならそこに行き、心を寄り添わせる。それがチャプレンです」

とくに臨終の間際にはチャプレンが同席し、心を支える。チャプレンに心のケアを求めることは、死にゆく患者と家族の「権利」でもある。アメリカでは6割以上の病院にチャプレンがいるという。日本ではまだまだ知られていないが、アメリカでは専門職として認められている。関野さんはチャプレンの在り方と技術を学ぶため、ここアボット・ノースウェスタン病院にやってきて、およそ半年になる。

アボット・ノースウェスタン病院には外科、産婦人科、精神科やアメリカ有数の心臓外科などがあるが、日に日にスペースが大きくなっていくのはコロナ病棟だ

アボット・ノースウェスタン病院に勤めるチャプレンは、関野さんも含めて9人。ミネアポリスを代表する病院だけあって、毎日50人前後のコロナ患者が次々に運ばれてくる。医療崩壊を防ぐために軽症者は自宅療養となっているから、重篤な感染者がほとんどだ。苦しげにあえぐ患者でいっぱいのコロナ病棟の担当を「新人」の関野さんは敢えて志願した。

「大統領選の混乱、人種間の分断、コロナ禍と、いまアメリカは100年に一度の危機だと思うんです。せっかく来たんだから、その最前線を知りたいと思って」

コロナ病棟から「精神的に不安定になっている患者がいる」と連絡が入ると、すかさず関野さんの出番となる。防護用の装備に身を固め「びびるな」と自らを奮い立たせて病棟に入れば、そこはまさにアメリカだ。

ミネアポリスのショッピングモールも、レストランは座席が撤去されテイクアウトのみ

ホームレス、ドラッグ中毒、離婚協議中で揉めに揉めている人、トランスジェンダーでうつ病に苦しみ、自殺願望を抱えたコロナ患者も運ばれてくる。暴れだす患者だっている。それでも関野さんは恐れをしまい込んで、彼らの肩を抱く。

「わかるよ、クソだよねこの世界は。この病室も窮屈で、俺も牧師なのにこんな格好でごめん。でもさ、3分間ここにいるから、なんでもいい。吐き出してくれ。ぶつけてくれ。だから3分たったら、少し落ち着かないか」

聖職者らしからぬことだってときには言うが、それが関野さんのスタイルだ。そこに患者は安堵し、涙を流して苦しみや不安を吐露する。関野さんはひとことひとことにうなずき、しばし一緒に過ごす。

ときには、呼吸が乱れマスクもできない患者に懇願されることもある。

「不安なんだ。手を握ってほしい」

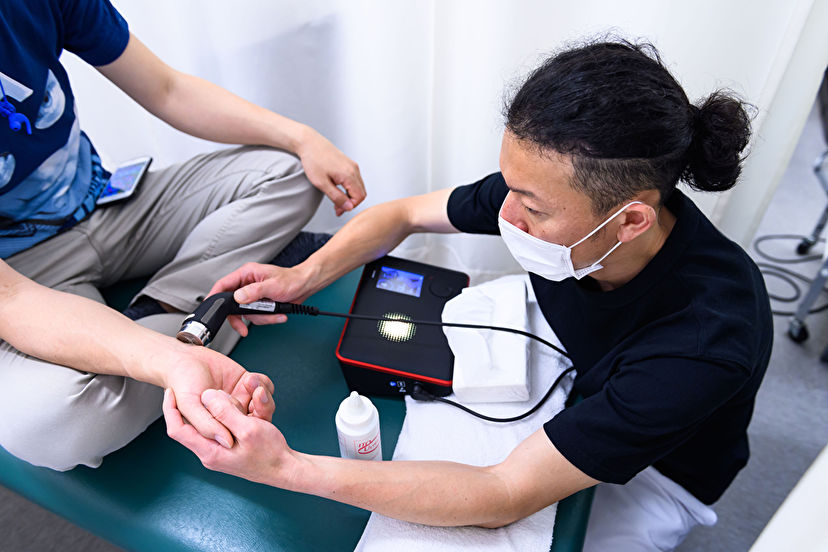

手袋越しではあるが、しっかりと手を握りしめて、孤独ではないことを伝える。感染のリスクを常に抱えながら、関野さんはコロナ病棟を行き来する。

コロナ病棟の様子。感染防止のため家族の面会も禁止。入れるのは医師と看護師、チャプレンだけだ

チャプレンはアメリカの多様性の象徴でもある

「チャプレンは壊れそうな心を包み、涙を吸い取る、魂のスポンジやティッシュのような存在だと思っているんです」

だが、その精神的負担は計り知れない。とくに患者を看取ったあとは、数時間立てなくなる。そんなとき待機室に戻ると、同僚のチャプレンがお茶をいれて待っていてくれる。どんな気持ちで「戦場」から戻ってくるのか、ちゃんと知っている。なにがあったのか、聞いてくれる仲間がいるから働ける。

「同僚のチャプレンのうち、3人がソマリア人のイスラム教徒なんです」

ミネアポリスは内戦の続くソマリアから逃れてきた難民の多い街でもある。そのひとりモハメド・アブドラヒさん(57)は、イスラム教のイマーム(聖職者)であり、チャプレンでもあり、いまでは関野さんの同僚であり友人だ。

「同業者としてのカズは、ともに働きやすいグッドガイだと思うよ。でもキリスト教の聖職者としては、どうなのかわからないけどね」

なんて愉快そうに笑う。

同僚のモハメド・アブドラヒさん(右)たち。病院にはさまざまな宗教のチャプレンがいる

宗教を超えてふたりは協力しあい、とくに日曜日は同じシフトで働く。冗談を言い合うことも忘れない。モハメドさんは言う。

「チャプレンの仕事は患者の感情と魂をサポートして、苦しみを和らげることです。宗教によってその道のりは違っても、目指すところは同じですよ」

病院には彼らイスラム教徒と、キリスト教徒でもプロテスタントとカトリックのチャプレンがおり、患者のケアに当たっている。

チャプレンはアメリカの自由と多様性の象徴のような存在かもしれない

チャプレンを志した理由

関野さんには障がいを持った妹がいる。加えて、生まれたときから心臓病を患い、あまり長くは生きられないだろうと言われていた。

関野さんが大学3年生のときだ。妹の体調が悪化し、集中治療室に運び込まれた。急性の糖尿病だった。危篤となり、人工呼吸器をつけられ、全身が管だらけになった妹を見て、関野さんは神を呪った。

そんなときだ。知人の牧師が駆けつけてきてくれたのだ。妹のベッドの傍らにひざまずき、懸命に祈ってくれた。関野さんの肩を抱き、「大丈夫だから」と何度も言ってくれた。妹は奇跡的に快方に向かった。

「本当につらいとき、横にいて手を握ってくれる人間が、人には必要だと思ったんです」

その日、関野さんは牧師になることを決意する。

妹と自分を救ってくれた牧師の存在が、関野さんを聖職者の道に進ませた

大学を出てから神学校に進学し、26歳のときに日本福音ルーテル東京教会で牧師として働きはじめた。東京・新大久保の歴史ある教会だが、関野さんは次々と牧師の枠を超えた取り組みを繰り出す。

趣味の音楽が高じてバンドメンバー全員が牧師というバンド「牧師ロックス」を結成。日曜の礼拝では型破りな説教をし、誰でも気軽に教会に入れるようにと毎週水曜日には「牧師カフェ」をはじめた。すべてはキリスト教や教会を、もっと身近に感じてほしいという思いからだった。

そんな日々の中で抱き続けていたのは、あの日、自分と妹を支えてくれた牧師の姿だ。聖職者というよりも、あの牧師のようなチャプレンになりたかった。となれば、チャプレンの文化が根づいているアメリカに渡り、実地で経験を積むしかない。

関野さんはチャプレンについて独学し、渡米していくつかの病院を見学して回った。語学力を高め、いつしか英語でミサを執り行えるようにもなった。だからルーテル東京教会には外国人の信者も多かったのだが、40歳という節目を迎えて旅立ちを決意した。2020年7月のことだった。

勤務2日目にして逃げ出そうと思った

「ハワイからニューヨークまでいろいろな病院に連絡して、直接交渉しました」

ミネアポリスでは2020年5月、黒人男性の死亡事件を機に人種差別反対デモが激化。その渦中に関野さんは降り立った。いまも事件を悼む献花が

その結果、アボット・ノースウェスタン病院が受け入れてくれることになったが、ミネソタ州は1日2000人近いコロナ患者が発生する渦中にあった。慌ただしくスタートした勤務初日の初仕事は、人工呼吸器を切る現場への立ち会いだった。患者はまだ、未成年の子供。持病がコロナによって悪化し、手の施しようがなくなったのだ。集中治療室の扉の外では、憔悴しきった両親が見守っていた。

もう選択肢はない。しかし、最後の瞬間を、両親はともにすることができない。コロナ患者の集中治療室は、感染の危険があるため入れないのだ。中に立ち入れるのは医療従事者と、チャプレンだけ。

「私たち家族に代わって、子供のそばについてやって、祈り、看取ってほしい……」

言葉を聞いて、足が震えた。例えようもなく緊張した。それでもどうにか、防護服に身を包んで、英語で祈った。唇も震えた。

ミネアポリスの街にもコロナ禍で失業し、居場所を失った人々のテントが並ぶ

祈り終えると同時に、医師が生命維持装置のスイッチを切った。まだ幼い命が消えていく。目の前の現実が信じられなかった。

待合室では、両親が泣き崩れていた。チャプレンとしてなにを言えばいいのか、どうすればいいのかわからず、父親の肩を抱きしめて一緒に泣いた。それしかできなかった。

「2日目でもうダメだと、務まらないと思いました」

人が死ぬ瞬間に立ち会い、祈るという仕事の重さ。耐えられそうもなかった。それに、装備を固めていても、感染の恐怖が頭から離れない。目の前の相手は新型コロナウイルスに感染しているのだ。

そんなとき、上司のケネス・バーグ牧師(62)や看護師たちが、次々に声をかけてくれた。

「よくやってくれたよ」「大丈夫だ、それでいいんだよ」

関野さんの上司、ケネス・バーグ牧師は「患者が希望と、孤独ではないことを感じられる手助けをする存在、それがチャプレンです」と語る

ソマリア移民であるモハメドさんも、励まし、肯定してくれた。

「カズはまだアメリカに来たばかりじゃないか。それにしちゃ上出来だよ。僕らのチームでいちばん若いんだから、苦労もあるさ」

もう少しがんばってみようと思い直した。「ひとりでは絶対にできない仕事です」と関野さんは断言する。

You made my day !

関野さんはときどき患者やその家族に声をかけられるようになった。

「You made my day ! なんて言われるんです」

直訳すれば、「あなたが私の一日を作ってくれた」。転じて、会えてよかったことを表現する、感謝の言葉。

「コロナ病棟でも集中治療室でも、どこかで誰かが、毎日必ずそう言ってくれるんです」

チャプレンもまた、患者や家族に救われているのだ。

関野さんも週に一度はこの宿直室に泊まり込んで、徹夜で夜勤にあたる

アメリカのコロナ病棟に羽ばたく千羽鶴

「ユーモアとアイデア。それがカズじゃないかな」

バーグ牧師は言う。クリスマスを前にして、関野さんはコロナ病棟に千羽鶴のツリーを立てることにした。患者に折り鶴を手渡したところ、涙を流して喜んでくれたからだ。病棟にも提案し、日本の友人たちに知らせてみると、あっという間に1万を超える折り鶴が寄せられた。

日本から送られた折り鶴は1万6000を超えた。アメリカのコロナ患者を慰めている

「アイデアを形にして、他者のために使う。そんなカズだから、病院のみんなも彼に心を開くんでしょう」

まだまだ経験は浅い。語学力も足りない。それでも日本人の感性と、あのとき妹の傍らに立ってくれた牧師の姿を思い出しながら、コロナ患者を抱きしめる。

「ソーシャルディスタンスの世の中ですが、だからこそコロナに苦しむ人々がいれば、誰かが抱きしめなくちゃならないし、一緒に泣かなくちゃいけない。僕はスピリチュアル・ディスタンスって呼んでいますが、チャプレンとして何よりそこを大切にしたいと思っています。毎回毎回、びびるんですけどね」

関野さんの目標は、この経験をいつか日本に伝えることだ。

「チャプレンのノウハウやメソッドを日本に持ち帰って、後進を育成したい」

そのために、今日もコロナ病棟に立ち続ける。

日本にチャプレンという職業を広めるため、コロナ禍のアメリカで修業を続ける

※個人情報の観点から、患者についての情報は一部で修正を加えています。

室橋裕和(むろはし・ひろかず)

1974年生まれ。週刊誌記者を経てタイ・バンコクに10年在住。帰国後はアジア専門の記者・編集者として活動。取材テーマは「アジアに生きる日本人、日本に生きるアジア人」。現在は日本最大の多国籍タウン、新大久保に暮らす。おもな著書は『ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く』(辰巳出版)、『日本の異国 在日外国人の知られざる日常』(晶文社)、『バンコクドリーム 「Gダイアリー」編集部青春記』(イースト・プレス)、『おとなの青春旅行』(講談社現代新書、共編著)など。