新型コロナウイルスは、介護の現場に強い緊張をもたらした。現在も、第2波・第3波にそなえて警戒が続く。「新しい生活様式」が求められるが、介護福祉に接触は避けられない。さまざまな不安の声に、研究者で介助者としても働く松波めぐみさんに答えてもらった。(長瀬千雅/Yahoo!ニュース 特集編集部)

介護従事者の「二つの恐怖」

松波さんは、9年前から、京都府にある障害福祉事業所に介助者として登録している。本業は、障害学と人権教育を専門とする研究者だ。複数の大学で非常勤講師として教えている。

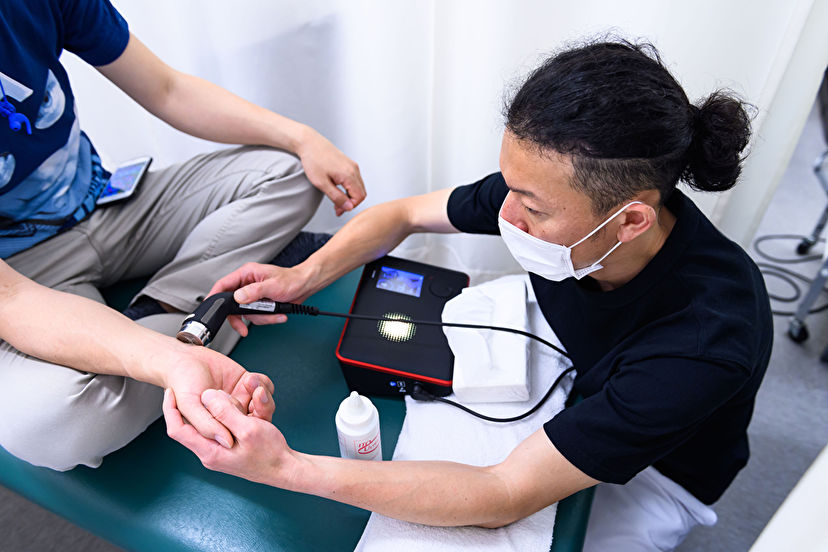

介助に行く先は、病院や施設を出て、地域で自立して生活する障害者の自宅だ。介助に入る頻度は、少ないときで月1回、多いときで月に10回以上。毎月末に翌月のシフトが決まる。常勤ヘルパーの代打で出向くこともある。

松波さんは、イタリアや米ニューヨークで死者・感染者数が急増し、「東京もいずれそうなる」と言われていた3月から4月にかけて、「先の見えない恐怖を味わった」と言う。

──「先の見えない恐怖」とは、どのような恐怖でしたか。

感染症そのものに対する恐怖に加えて、ヘルパー制度を利用して地域で暮らす障害者の周辺で万が一陽性者が出たら......と想像すると、ひゅっと背筋が凍るような思いがしました。感染者へのバッシングや誹謗中傷が問題になっていたからです。

基本的な生活場面で介助が必要な障害者の自宅には、日によって違うヘルパーが、入れ替わり立ち替わり訪問します。「だからクラスターになったんだ」などと噂が立ったりしたら、仮に病気から回復したとしても、そのあと地域で生活しにくくなるんじゃないか。それは、現実に考えられる恐怖だったんです。

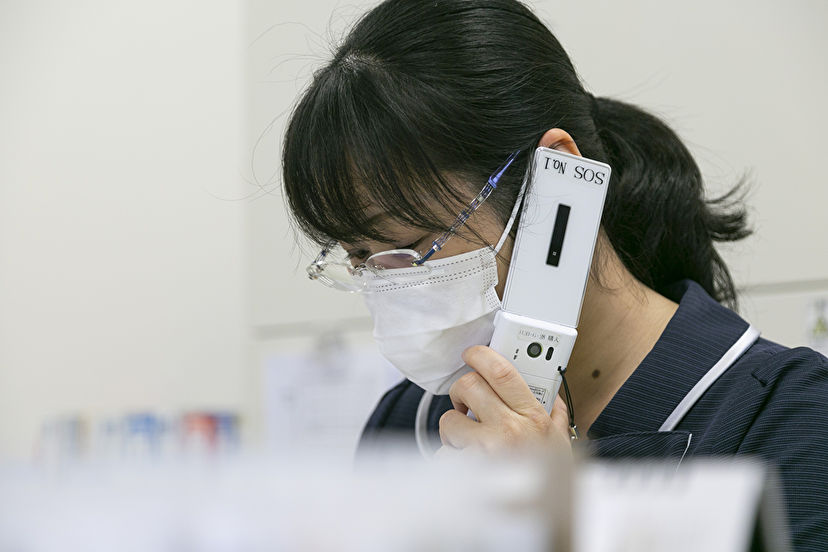

幸いにしていまのところ、障害者の個人宅でクラスターが発生した例は、私の知る限りありません。ですが、いまも多くのヘルパーが、緊張感を持って介助に行っていると思います。

やはり怖いのは、自分が相手に移してしまうことです。症状がないだけで実は感染していて、気付かないうちに誰かに移すことがあると知ったときに、自分の中で新型コロナウイルスに対するフェーズが変わりました。

まつなみ・めぐみ/1967年兵庫県生まれ。2008年3月大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学(生涯教育学)、(公財)世界人権問題研究センター研究第五部(人権教育)専任研究員を経て、立命館大学生存学研究センター客員研究員。大阪市立大学、関西大学、龍谷大学ほか非常勤講師。

──実際に、介護職の方の多くが「自分が移してしまったら」という恐怖を感じています。松波さんはどんなことに気を付けていますか。

まめに手を洗うなどの基本的なことはもちろんですが、電車やバスなどの公共交通機関を使うのを避けるとか、バスに乗らなきゃいけないときはつり革に触らないようにするとか。ふだんは、カフェで本を読んだり、町歩きをしたりするのが大好きなので、ずっと自宅にいるのはかなり苦痛でした。介助の予定がなかったら、もう少しゆるい生活をしていたと思います。

私が戒めにしている言葉があります。ある難病の友人がいて、彼女は感染した場合のリスクが非常に高いんです。3月のはじめだったか、電話で話したときに、こんなことを聞きました。「主治医から『もしコロナにかかって重症化した場合でも、体のかたちからして、あなたはECMOが使えません』と言われた」と。彼女にとってコロナは、命に関わる問題なんだと痛感しました。

そのころはまだ、一般にはそれほど緊張感が高くなくて、ヘルパーさんの中には悪気なく、どこどこへ遊びに行ったとか、カラオケに行ったとかいうおしゃべりをする人がいたそうです。「それを注意していいのか、すごく迷った。でも、命に関わることだから、思い切って自分の気持ちを話した」と言っていました。

自立生活をする障害者は、ヘルパーという他人を家に入れざるを得ません。そういう生活自体がリスクになり得るし、すごく不安だろう。そう考えたし、介助者としての自分の行動を変えるきっかけになりました。

観光地も人出が途絶えた。4月初旬の京都・嵐山公園(写真:Keizo Mori/アフロ)

──一方で、自分が感染する恐れもありますよね。そういった不安やリスクについてはどう考えましたか。

私は、リスクがあっても、介助はやって当たり前だという思いがゆるぎなくありました。障害のある人を、基本的な人間としてのニーズが満たされない状況におくことはできないですから。といっても勢い込んでいるわけではなく、介助に出かけるときはむしろ、できるだけあっさりしていようと思っています。手を洗います、マスクをします、みたいな。淡々としていたいんです。

コロナに対してどれほど怖がるか、どこまで対策するかは、人によってさまざまです。ものすごく怖いから外出しない人もいれば、比較的おおらかに構えている人もいます。障害者もヘルパーも本当にさまざまだと感じました。そんな中で、疲弊している人はたくさんいると思います。特に、小さな子や高齢者と同居しているヘルパーさんなんかは、介助の仕事を続けていいのか、悩んだ人もいるのではないでしょうか。

「新しい生活様式」との折り合い

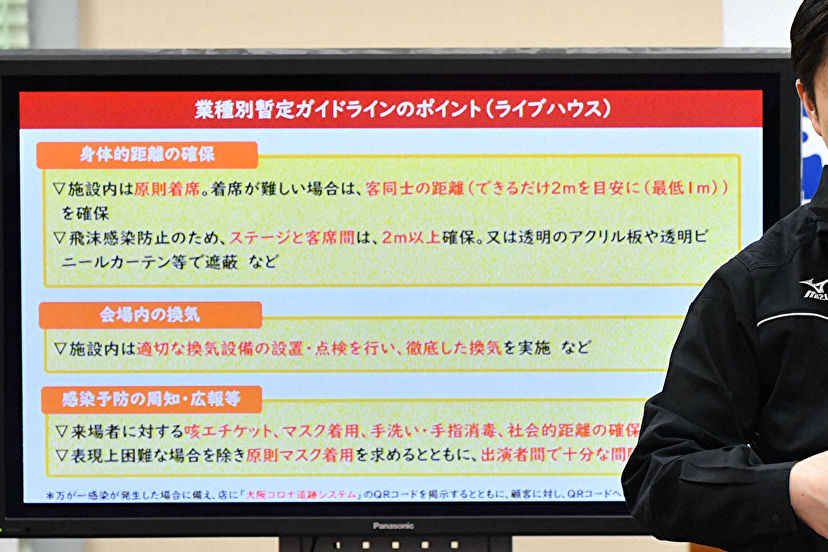

5月7日、専門家会議が提言する「新しい生活様式」が示された。手洗いや身体的距離確保といった基本的な感染対策の実施、「3密」の回避のほか、食事のときは横並びでおしゃべりは控えめにする、テレワークや時差通勤の推奨といった、日常生活における具体例が上げられている。

一方、福祉・介護の現場では、接触を伴うサービスが避けられない。Yahoo!ニュースにはこんな不安の声が寄せられた。

「防護服をつけて仕事するわけにもいかず、密にならないわけにもいかず。ワクチンや医療体制が整わない状態での共存はこわいなと思います」

「介護福祉士です。自粛解除されて面会できるようになった場合の家族からの感染が脅威です」

──「3密を避ける」とか「接触8割減」といったスローガンは、介護の実態とどうしても相性がよくないように思うのですが。

「3密を避ける」と言われはじめたときに、介護現場はすぐに反応しました。個々のヘルパーや障害者が過度に不安にならないように、きめ細かく指示を出したり、考え方を伝えるお知らせを出したりということは、どの事業所でもやっていたと思います。

私が関わっている障害福祉の事業所は、障害者自身の意思や自由を大事に考えています。たとえば、事業所やヘルパーの都合で障害者が行きたいところに行けないとか、会いたい人に会えないのはおかしい、と考えるんです。

そういう事業所ですから、「感染予防はもちろん大事だけど、その中でも、障害者自身の意思を尊重し、生活をなるべく変化させないように、お互いに対応しながら進めてほしい」という方針を、かなり早い段階から示していました。障害者も介助者もどちらも不安だし、どうしたらいいか考えながらやっていきましょう、と。そういった事務所のスタンスを信頼できたので、私はあまり迷わずに介助を続けられたと思います。ありがたかったですね。

もちろん、事業所によっていろんな考え方があるでしょうし、中には買い物などの外出を控える方針をとった事業所もあったと聞きます。が、私はやっぱり、事業所には高齢者や障害者のふだんの生活を維持していく責任があると思います。だからこそ、みんな悩みながら、どうやって感染を予防するのか、リスクと自由や権利のバランスをどうするのかということを、いろんな現場で考えて、話し合ってきたと思う。

小池百合子東京都知事が緊急会見を開き、「3密」を避けるように呼びかけた=3月25日、東京都庁(写真:つのだよしお/アフロ)

──いまは緊急事態宣言が解除され、「新しい生活様式」のもと、社会生活が再開されている段階です。それでも「高齢の親を介護しているので、感染リスクを考えると、ワクチンができるまでは子や孫に会うことも難しい。閉鎖的な生活になると思う」という声もあります。

私自身は、そこまで厳しくしなくてもいいのではないかという気持ちのほうが強いですね。

私はもともと、障害のある人たちが病院や施設から出て自分の意志に沿った「自立生活」ができるようにする当事者運動にコミットしてきました。1970年代から始まり、2000年代に介護保障の制度もできましたが、世間ではいまだに、重い病気や障害のある人たちは、病院や施設で暮らすほうが安心だと考える人が多いです。本人が自立生活を望んでも、家族など周囲が反対することも依然あります。施設によっては、冬の間はインフルエンザが流行るから外出禁止になるという話も聞いたことがあります。そのほうがリスクは少ないかもしれませんが、閉鎖的な生活を長く続けるのは、ものすごく大変なことです。

障害のある人にとって自立生活は、ヘルパーへの指示出し、生活のやりくりなど大変なことも多いですが、それでも外に出たい、人に会いたい、自分らしい自由な暮らしがしたいと願う人を、大勢見てきました。そして今回、コロナで自分自身が自由に出歩くことを制限される経験をして、自由への欲求は人間にとって基本的なものなんだということを、改めて実感しています。

もちろん、緊急事態宣言が出てものすごく緊張感があった時期は、仕方がなかったと思います。他県で入院している親のお見舞いにもいけないという話も聞きました。ですが、状況に合わせて、柔軟にするべきところはしていかないと。感染予防は大事ですが、バランスがおかしくならないようにしたいですよね。

──そのバランスを一人一人が考えている段階かもしれませんね。

そうですね。この3カ月、みんなはじめての経験をしてきて、この状況をどう飲み込めばいいのかということを、一生懸命考えてきたと思うんですよ。いま思えばあそこまでやらなくてもよかったなということもあるかもしれないし、これこれは今後も続けていこうということもあるかもしれない。そうやって整理する作業をいろんな人が始めていると思います。

おそらく行政にしても研究者にしても、みなさんそれぞれの立場でそういった作業をされると思います。その中で、高齢者と暮らしている人の声とか、「新しい生活様式」から漏れがちな障害者の声とか、そういった小さな声が反映されていったらいいなと思います。

「新しい生活様式」を広く市民に呼びかける必要性はもちろんわかりますし、それによって重症化リスクのある人が守られることも理解しています。でもやっぱり、「市民のみなさん」「国民のみなさん」というときに、健常者が前提なんだなと思うことはあるんですよね。

1日に何回かは濃厚接触をせざるを得ない、そういう生活をしている人もいるんだということは、為政者や行政の人には頭の隅に置いておいてほしいし、できれば紙の隅っこにちゃんと書いておいてほしい。みんなが気を付けるからといって、気を付けていないように見える人、濃厚接触せざるを得ない人が生きづらくならないようにしてほしいなと思います。

写真:アフロ

──こんな声もありました。「高齢者や基礎疾患を持つ人、予防が難しい障害者や要介護者が亡くなったら『仕方ない』という考えが広まることが怖い。誰か亡くなったら基礎疾患がなかったか探し、『自分は安心』のような人たちが」。

するどい意見ですね。報道されるような激しいバッシングまではいかなくても、コロナで亡くなる人たちは自分たちとは違うところにいて、そういうリスクの高いところに近づかなければ大丈夫みたいな感覚をふわっと持っていた人は、相当いたのだろうと思います。

──「自分は安心」は怖さの裏返しというか、差別や偏見につながる気がします。

やっぱり多くの人は、感染者が出た地域やお店などを避けたいと思ってしまうものだと思うんですね。怖いと思うことは止められないけれど、ウイルスを避ける行動をとることと、不当に人を排除することとは、別もののはずです。そこに気づけるようなわかりやすい情報発信が必要だと感じます。誰でも、気を付けていても感染することはあるので、感染者を責める雰囲気はなくさなければと思います。

──最近は、介護従事者に感謝と支援をという声も聞かれるようになりました。

「感謝」は、私自身は違和感があります。いろんな考え方があると思いますが、障害のある人がことさらに「大変な人」にされている気がするからです。それより、経済的なサポートはあるといいなと思います。実際に、平時よりも気を付けるべきことは増えていますし、マスクなどの防御具を個人で負担している人もいます。そういったことへの手当ても含めて、誰もとりのこさない社会を維持するために欠かせない仕事としてしっかりと支えてほしいと思います。

長瀬千雅(ながせ・ちか)

1972年、名古屋市生まれ。編集者、ライター。