毎日新聞社/アフロ

「ライブ×配信」に活路はあるか──"ハコの生態系"を枯らさないための取り組み【#コロナとどう暮らす】

2020/06/10(水) 10:13 配信

オリジナル「制作マンやブッカーは、稼ぐ方法が断たれているんですよね」。ライブハウスの休業で、多くの音楽従事者が仕事を失った。「補償なき休業」を余儀なくされたこの3カ月で、音楽の現場に何が起きたか。廃業も相次ぐライブハウスは、このまま「死んで」しまうのか。インディーズ業界に関わる二人と、ポピュラー音楽の研究者に話を聞いた。(長瀬千雅/Yahoo!ニュース 特集編集部)

数年かけて築いたものが音もなく崩れた

「連日中止中止の連絡がくるわけです。そのたびに何十万飛んだ、何十万飛んだって。しかも、区の抽選に受かって、4月から(子どもが)保育園に通うはずだったんです。妻も仕事に復帰する、これで保育料も払えるねというときに、全部飛んでいきました。3日ぐらい起き上がれませんでしたね」

矢口優太さん(35)は、海外公演を中心に、コンサートやツアーを制作する仕事をしている。提携先の依頼で日本人アーティストを海外フェスに連れていったり、海外アーティストの日本ツアーを担当したりする。ツアー中はアーティストに同行し、公演を円滑に実施するためのあらゆるサポートを担う。個人事業でやってきたのを、2017年12月に法人登記した。

「弊社にとってコロナは、株価で言う『二番底』だったんですよ」

矢口さんの提携先は台湾、香港、中国本土などのアジア地域と、北米およびメキシコにある。中でも主力の香港は、民主化デモの激化により、昨年10月ごろから次々に公演が開催できなくなった。

矢口優太さん(撮影:鈴木愛子)

それでも、香港のプロモーターといくつかのプロジェクトを進めていた。その一つが、日本の音楽グループ「Play.Goose」のアジアツアー(台湾と香港の2都市)だった。しかし、「安全が確保できない」という理由で、1月11日に予定していた香港公演が直前で中止になった。

落ち込んだが、そのときはまだ前向きになれた。香港のプロモーターが契約したアメリカのロックバンド「DIIV(ダイヴ)」のアジアツアーの日本公演を任されることになっていたし、日本のロックバンド「ALL OFF」が3月に香港でワンマンライブを開催する話も進んでいた。

そこへ襲ったのが新型コロナウイルスだった。1月初旬に打ち合わせで香港を訪れたとき、「中国本土で新しい病気が発生しているらしい」と耳にした。

「もうすぐ旧正月で、たくさんの人が移動するからちょっと怖いよねという話をしていたんです」

振り返れば、すでに新しい病気=新型コロナウイルス感染症は国境を越えていた。香港だけでなく、台湾や日本国内でも、ライブやフェスが次々に中止もしくは延期になっていった。不安ばかりが募る中、2月下旬に日本政府が大規模イベントの開催見直しを要請する。同じころ、矢口さんのもとに、香港から「提携していたライブハウスが閉店する」という知らせが届いた。矢口さんは「さすがに病みそうになった」と言う。

「金銭的な不安もありますが、数年かけて築き上げた会社と事業が音もなく崩れていくのがショックで。やっと形になった夢が壊れていくような気がしていました」

1〜3月の収入はゼロ。逸失した売り上げはおよそ500万円にのぼる。

2月後半から大規模なコンサートは中止となり始めた=2月26日、京セラドーム大阪(写真:読売新聞/アフロ)

矢口さんの場合、1月から危機感を持ち、政府の施策をチェックしていた。地元金融機関や、加盟する企業支援団体のアドバイスを受けながら、3月には中小企業向けの融資を申し込んだ。同時に、当座の生活費を稼ぐためにレコードのコレクションを売りに出したり、知人の店でアルバイトをしたりもした。本業に専念するために縮小していたライターの仕事も復活させた。

「それらに加えて、専門学校の講師の収入と持続化給付金で、なんとか今年いっぱいは食えるという道筋が立った。そのあとですね、うちにできることってなんだろうと考えられるようになったのは」

もともと、矢口さんがいまの仕事を本業に選んだのは、こんな思いからだった。

「メジャーなアーティストさんはもちろんですが、それ以上にインディーズのアーティストさんを大事にしたいと思っていて。音楽の底を支えているのは、インディーズのみなさんなんですよね。日本では大きなフェスに出られなくても、海外なら出られることもある。有名なアーティストと共演することもできるし、お客さんがいる場所でパフォーマンスできて、奇跡を起こすこともある。それを実現したいと思っているんです」

チケットバック可能なオンライン配信に挑戦

「今年いっぱいは食える」というめどが立ったあと、矢口さんは「オンラインライブハウス」を構想し始めた。ライブハウスでは、複数のバンドが出演するイベント形式の対バンライブが多い。客はお目当てのバンドやアーティストを指名してチケットを買う。アーティストは、指名で売れた分からチケットバックを受け取る。

すでに有料ライブ配信に取り組むアーティストは現れていたが、ワンマンライブ中心だった。チケットを出演者の誰から買うか指定できれば、親しみのあるシステムをオンラインに移行できるのではないか。そう考えた矢口さんは、ミュージシャンの大内ライダーさん(35)に声をかけた。大内さんは過去にメジャーデビューした経歴を持ち、ベーシストとしていくつかのインディーズバンドで演奏するほか、都内のライブ会場でホール管理業務に携わっている。大内さんは言う。

「いろんなライブハウスがクラウドファンディングをやっていて、ぼくもけっこうあちこち支援していますけど、制作マンやブッカー(ライブイベントに出演者をブッキングする人)は、稼ぐ方法が断たれているんですよね」

大内ライダーさん(撮影:鈴木愛子)

大内さん自身、ライブハウスの休業に伴って、3月から5月の裏方仕事がすべてキャンセルになっていた。4月中旬から予定していた所属するバンドのツアーも、3月中旬に延期が決まった。

大内さんはミュージシャン仲間から「配信をしたいけどやり方がわからない」「初期投資のハードルが高い」といった声を多く聞いていた。そもそも、駆け出しのインディーズバンドがワンマンでライブ配信をしたところで、たくさんの人に見てもらえるとは思えない。

「自分もいま苦しい側にいるので、そういった人たちが何を求めているかはわかります。オンラインライブハウスなら、こんな状況でも制作マンはイベントが作れるし、簡単なライブもできる。持ち時間が20分でチケットバックがちゃんと得られるシステムなら、アーティストの活動の手助けになると思いました」

矢口さんは、大内さんを誘った理由を、「インディーズを守りたいというコンセプトに合っていた。そのうえ制作もできる人は貴重なんです」と話す。

オンラインライブの開催で重要なのがプラットフォームだ。投げ銭系プラットフォームも検討したが、「チケットを売る」スタイルにこだわった。最終的に、知人の勧めで電子チケット販売プラットフォームである「ZAIKO」を選んだ。多言語多通貨対応のボーダーレスな有料ライブ配信機能を備え、出演者名ごとのチケットを設定できることが決め手となった。

矢口さんたちは、5月17日に最初の「オンラインライブハウス」を配信。初回は大内さんをホストとして、ゆかりのアーティストを訪ね歩くという趣向で、14人が出演した。チケットの売れ行きは予想をかなり上回ったという。

活動実態と支援のミスマッチ

大内さんは、事務所に所属していないフリーのミュージシャンだが、いくつかの仕事を掛け持ちして生計を立てている。ミュージシャンとして事業化しているわけではないため、中小法人や個人事業主向け「持続化給付金」の対象からははずれる。大内さんは「フリーターのようなものですよ」と苦笑するが、日本では、大内さんのような活動の仕方をするミュージシャンは珍しくない。

ポピュラー音楽を研究する毛利嘉孝さん(東京芸術大学大学院教授)はこう言う。

「多くの人にとって音楽は、職業であって職業でないみたいなところがあるんだと思うんですよ。音楽だけで食べている人はほんの一握りで、9割以上は他の仕事やアルバイトをしながら活動している。日本の音楽、特にバンド系の文化がこれだけ盛んなのは、1990年代にフリーターという身分が市民権を得て、定職に就かなくてもバンドマンをやっていける仕組みができたことによります。必ずしも大きな市場のないフリージャズや実験音楽の領域では、世界的に有名なミュージシャンでも、食えないからバイトをしているという人は少なくありません」

5月4日、緊急事態宣言が延長された(写真:代表撮影・ロイター/アフロ)

コロナ禍に際して政府が打ち出す経済的な支援策に対し、音楽従事者から反発の声が多く上がってきた。「(イベント自粛の見返りとして)損失を税金で補填することは難しい」と首相が表明した(3月28日の記者会見)ことへの不満だけではない。企業に雇用されているか、さもなければ事業主、といった働き方からこぼれる人たちが音楽の世界にはたくさんいる。

「政治家たちがあれだけ簡単にライブやコンサートを自粛させたのは、産業としての広がりがどれだけあるかが理解されていなかったからでしょう。一つのライブの裏でどれぐらいの人が動いているのか、何カ月かけて準備しているのか。また、ライブハウスでも、ハコの大小や、オーナーの考え方によってもバラバラなわけです。その下にはアルバイトで働いている若い子たちがいるだろうし、音響さんも照明さんもミュージシャンも、いろんな人が関わって、全体としてエコシステムみたいなものが成り立っているわけだから」

毛利さんは、所属する日本ポピュラー音楽学会(JASPM)をベースに、他の研究者たちと連携しながら、コロナ禍によってポピュラー音楽に何が起こっているのかを調査・記録するプロジェクトを立ち上げた。

とっかかりとして、4月9〜16日、「音楽に仕事として関わる個人」を対象にオンラインで緊急アンケートを実施した。

調査を実施した宮坂遼太郎さん(東京芸術大学大学院)によれば、有効回答数895件のうち、約100人がミュージシャン。他に、作曲家・編曲家、サウンドエンジニア、音響、舞台照明、音楽ライター、音大講師、レコード会社員、レコーディングスタジオ経営、調律師、ピアノ教室主宰など、さまざまな職種の人から回答が寄せられた。

「3、4、5月の仕事の数はどのくらい影響を受けたか」という質問に、86.6%が「7割以上なくなった」と答え、「全てなくなった」人は全体の4割を超えた。

今年3〜5月の仕事への影響。「新型コロナウイルスと音楽産業JASPM緊急調査プロジェクト2020」の調査結果をもとに作成

同じくJASPMの会員である日高良祐さん(東京都立大学助教)は、クラブやDJバーの店長など、休業を余儀なくされたハコの経営者に詳細な聞き取りを実施している。日高さんはこう話す。

「ぼくが驚いたのは、ハコのオーナーたちが、『バイトの子が困っている』とか、『大家さんが大変だ』といったように、周辺の人たちをケアしようとするような物言いをしていることです。片方が死んだらもう片方も死んでしまうという認識があり、関係性を保つ努力をしている。さきほどエコシステムという言葉がありましたが、"ハコの生態系"ともいえるような相互認識のあり方がうかがえます」

たとえば、あるレコーディングスタジオが廃業したとして、出ていかれて困るのは大家さんだったりする。代わりの店子がすぐに見つかるとは思えないからだ。毛利さんは"ハコの生態系"をこう分析する。

「ライブハウスやクラブに関していえば、従業員というよりは、コミュニティーのメンバーだという意識のほうが強いんだと思います。むしろ友達とか親戚とかに近くて、そこで成立しているビジネスを把握する言葉がない。少なくとも行政的には」

「ライブハウスカルチャーはこの20年ほどでものすごく変わりました。パッケージが売れなくなり、ライブやフェスが隆盛して、売り上げ規模も逆転しています。一方で、そういった現状に合わせた制度化はほとんど進まず、相変わらずレコード会社が業界を代弁しているような状態です。その対応をしてこなかったことが、今回の危機で"ツケ"となっているのではないでしょうか。研究者としては、図らずも露呈した複雑な産業構造を、ちゃんと見せていかないといけないと思っています」

「本業ができるよろこび」を

大規模イベントの自粛要請から1カ月後の3月27日、ライブハウスオーナーやミュージシャンなどが中心となり、文化施設の休業に対して助成金交付を求める署名運動「Save Our Space」を立ち上げた。

5月22日には、演劇・映画の団体と共同で、プロジェクト「We Need Culture」を立ち上げ、政府に要望書を提出した。

要望書では、活動自粛や客席減などによる売り上げ減少・経費増大に対する補填などを目的とする「文化芸術復興基金」の創設を求めている。そのほか、「持続化給付金の継続支給および運用の柔軟化」「雇用調整助成金のスピードアップと適用範囲の拡大」などを要望。また、フリーランスが、働く人を守るための各種制度の対象となっていない点も指摘する。

要望書を提出した後の記者会見で演劇、ライブハウス・クラブ、映画各業界の代表者たちと共に思いを語る渡辺えりさん(左端)=2020年5月22日、東京都千代田区で(写真:毎日新聞社/アフロ)

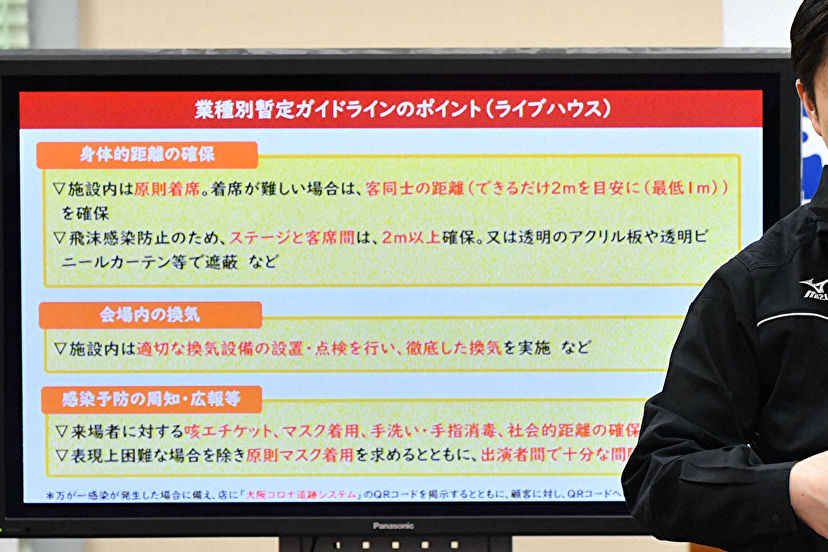

5月25日に緊急事態宣言が全面解除された。今後は、各自治体の判断に従って、経済活動を段階的に再開していく。ライブハウスは再開がもっとも遅いグループだが、遠からず全国的に休業要請が緩和される見通しだ。

日高さんが聞き取りをしたオーナーたちは、「我慢するしかない」と語ったという。オンライン配信やクラウドファンディング、給付金や融資など、使えるものは全部使って我慢する。一方で、我慢しきれず、閉店するライブハウスもあった。ようやく出口が見えてきたが、「補償なき休業」を余儀なくされたこの3カ月のあいだに、音楽という「生態系」がどのようなダメージを負ったのか、その実態が判明するのはこれからである。

前出の矢口さんは、コロナ対策を十分に行ったうえでの人数限定ライブとオンライン配信を組み合わせたライブイベントに取り組もうと考えている。

「密密にお客さんを入れるわけにはいかないので、どうやって赤字にならないように運営するか、頭を悩ませています。会場側も以前の売り上げを確保したいはずなので。だけど、活動の場や音楽の仕事が失われたままだと、音楽を諦めてしまう人も出てくるかもしれない。本業ができるよろこびって必要だよねって、いつも考えているんです」

長瀬千雅(ながせ・ちか)

1972年、名古屋市生まれ。編集者、ライター。