日本には、およそ3万8000人のインド人が暮らしている。そのうち4000人ほどが集住し、「リトル・インディア」とも呼ばれる東京都江戸川区の西葛西。コロナ禍により、リトル・インディアも苦難の時を迎えている。言葉の壁による情報不足、不当な雇い止め、経営難、支援手続きの難しさ……彼らが直面している問題を、現地で聞いた。(ジャーナリスト・室橋裕和/Yahoo!ニュース 特集編集部)

インドの食材が足りなくなってきた

「緊急事態宣言以降、毎月300万円ほどあった売り上げは60%前後減りました。今年から店を拡張したこともあり、家賃は月60万円。従業員の給料もあるし、本当にきついです」

そう語るのは、西葛西のインド料理店「ムンバイ・キッチン」の店長、ラナ・ラム・バハドゥルさん(51)。都の要請に従い営業時間を調整し、テイクアウトにも対応するようになった。客足は落ちたままだが、インド人よりむしろ日本人のほうがよく来てくれるという。

「ムンバイ・キッチン」のラナさん(左)(撮影:室橋裕和)

「コロナ以前はインド人と日本人の割合が半々くらいでしたが、いまはほぼ日本人だけです。インド人は食材店で買い物をして自宅で料理をする人が多いんです。日本人よりも外出をしっかり自粛しているのかもしれません」

そんな食材店が西葛西には数軒あるが、「スワガット・インディアンバザール」を経営するビネーシュ・プラサッドさん(56)はこう語る。

「インドの米や小麦粉、豆など、在庫のなくなるものが出てきています。インドもロックダウンして市場や工場などが閉まっているからです」

「スワガット・インディアンバザール」。遠方から食材を求めてやってくる在日インド人も多かったが、コロナ後、そういう客足がぱたりと途絶えた(撮影:編集部)

チャパティというインドのパンの材料となる全粒粉「アタ」にもいろいろな種類があるのだが、入荷できないブランドが増えている。客のIT技術者たちも自宅待機や給料カットに見舞われ、財布の紐は固い。ビネーシュさんの店も、売り上げは6割ほど落ちた。

ビネーシュさんは、新型コロナウイルスに関する情報をインドのニュースサイトから得ている。日本の行政からの支援策にはまだ対応できておらず、「お世話になっている税理士さんに相談する」という。

IT技術者たちに、日本語とマネジメントを教えるオンライン教室を運営するデサイ・ナレーンさん(47)も、日本で得られる情報の少なさに悩む。

「契約期間をもっと延ばして、日本で長く働きたいインド人はたくさんいます。そのためには日本語力を伸ばすことが大切ですが、この先どんな状況になるのかまったくわからないので生徒は減っています。新規に入る人もいません」

宗教的戒律が厳しいインド人は、食事も自分たちの手で作ることを好む。食材の払底は深刻な問題だ(撮影:編集部)

コロナ感染拡大に伴って、在日インド人社会に蔓延するのは「情報不足による不安」だ。短期契約で来日している人やその家族が多いため、デサイさんのように漢字の読み書きまでこなせる人は少ない。

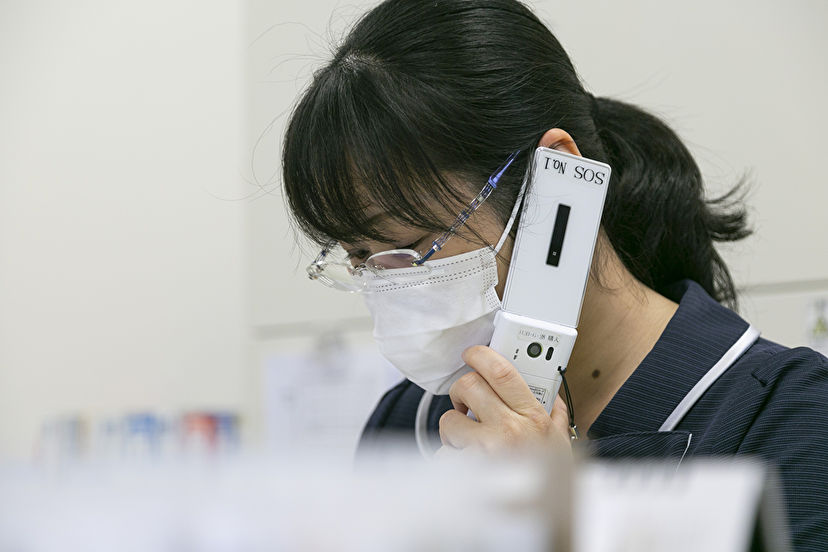

「もしコロナに感染したらどこにどう連絡すればいいのか。病院は英語が通じるのか。NHKでも英語のニュースを流していますが、日本語のものに比べるとあまりにもざっくりしていて、詳しいことがわかりません。休業補償や生活支援の情報も日本語だけです。もう少し英語での発信をしてもらえると、安心感につながると思うのですが」

10万円給付の話は知っているけど……

「日本の役所は外国人を相手にしてくれない」

江戸川区議会議員を務める、インド出身のよぎ(本名プラニク・ヨゲンドラ、43歳)さんは言う。4月半ば、コロナ禍で苦しむ飲食店のインド人オーナーたちとともに、区の事業者向け相談室を訪れたときのことだ。窓口の係員は、「支援はわからない」「とりあえず申請だけ出してみてくれ」と繰り返すばかり。日本人への対応だけで手いっぱいのようで、在日外国人への支援策はまだ周知されていなかった。

「行政は外国人も含めた素早いコロナ支援を」と訴えるよぎさん(本人提供)

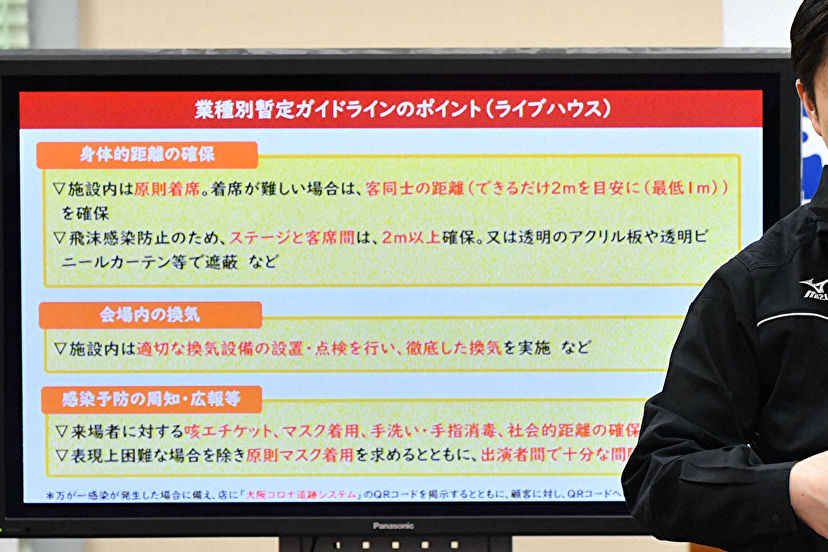

その後の国や自治体が打ち出してきたコロナ禍へのさまざまな支援策も、西葛西のインド人たちには十分に届いていない。例えば国の「持続化給付金」の場合、ウェブサイトでは外国人も対象かどうか言及していないし、申請書類は日本語のみ。都が東京都外国人新型コロナ生活相談センター(TOCOS)で英語やネパール語などでの電話相談を受け付けているものの、こうした取り組み自体をあまり告知していない。日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や、厚生労働省の「雇用調整助成金」、東京都の感染拡大防止協力金なども外国語での案内はない。社会福祉協議会の「緊急小口資金」も同様だ。

いずれの支援策も外国人だからといって除外しているわけではない。だが、どんな支援策があるのか、そんな基本的な情報から除外されてしまっている感がある。

「10万円の特別定額給付金は大きなニュースになったので外国人でも知っていますが、そのほかどういった支援が受けられるのか、多言語での発信がわずかで、あまり情報が届いていません。支援策そのものを知らない外国人ばかりです」

そのためよぎさんは、外国人でも受けられる支援サービスをリストアップし、個人向けか法人向けかの区別、制度の内容や申請手順、連絡先などをまとめて英語に訳し、インド人コミュニティーに発信した。

「役所はすべて1枚のページに収まるように、わかりやすく提示してほしいですよね。そのほうがいろいろなサイトを見る必要がないし、日本人も助かるはず。これを多言語化すれば、と思うのですが」

西葛西にあるインドレストラン「アムダスラビー」。マネージャーはネパールで足止めされて帰国できず、日本語の不自由なコック2人だけでテイクアウト販売をしていた(撮影:編集部)

「インド人なんだから、インドに帰ればいい」

よぎさんは「言語としての日本語に興味を持った」ことがきっかけで日本の文化に親しむようになり、1997年に留学生として初来日した。2001年に日本のIT企業に就職すると、以降は金融関連のIT部門で働いてきた。2019年4月に行われた統一地方選に、立憲民主党公認で立候補し当選。国籍だけでなく世代や立場を超えた共生を訴えている。

「地盤」の江戸川区にはIT技術者を中心におよそ5000人のインド人が暮らし、その中心地・西葛西は「リトル・インディア」とも呼ばれる。コロナ禍で困窮するインド人も多く、連日さまざまな相談が寄せられる。目立つのは言葉の壁など外国人特有の問題だ。

「たとえば留学生ですが、母国のロックダウンで実家の家計が苦しくなり、仕送りが受けられないケースが出てきています。生活費をアルバイトで賄おうにも、留学生は働ける時間が週に28時間までと決められています。それでは生活できず、超過してアルバイトする状況に追い詰められたのですが、出入国在留管理局に発覚。留学ビザが取り消されたという人もいます。3カ月間の短期滞在という在留資格に切り替えられたのですが、この場合は住民基本台帳から名前を消され、10万円給付の対象外となるのです」

インドは、3月25日から全土でロックダウンに突入した(写真:ロイター/アフロ)

入国制限の壁もある。オーストラリア留学中にパンデミックに遭遇した、日本で18年暮らすインド人夫妻の娘のケース。慌てて日本に戻るも、空港で入国を拒否されてしまった。日本は4月2日から、感染拡大している国を中心に外国人の入国を原則として拒否するようになったのだ。娘は日本の文化で育ち、生活の基盤も日本だが、永住権を取っておらず「外国人」という扱いだった。引き返そうにも、その頃オーストラリアはすでに外国人の入国を禁じていた。宙に浮いた状態で呆然とする娘に、入管職員はこう言い放ったという。

「インド人なんだから、インドに帰ればいいでしょう」

インドもロックダウン中で国際線が止まっていた。そもそも、生まれ育った日本が故郷なのだ。よぎさんは憤る。

「そういう事情を知っていて、残酷なことを言ったんです。あまりに非人道的ですよ」

家族とよぎさんたちが交渉をし、特例として日本に入国することはできた。だが、あくまで特例、である。

編集部注:法務省は6月初旬、日本で暮らす外国人のうち人道上配慮すべき事情がある場合などについて、例外的に再入国を認めると表明した

日本は、少子高齢化で不足する労働力を事実上外国人によって埋めていく国策を取り続けてきた。日本に暮らす外国人は2015年以降、毎年10万~20万人ほどのペースで増え続け、昨年末で293万人に達している(法務省による)。しかし入管をはじめ行政の不備は多く、外国人住民に対するケアが薄いまま在留人数が増えてきた。コロナ禍が、それをより浮き立たせている。

「日本でコロナ蔓延が本格化したのは3月末です。年度変わりでインド人のIT技術者たちは契約の更新をする時期です。インド人は本国から日本へプロジェクトごとに派遣され、短期の契約を繰り返す働き方をしている人が多い」(よぎさん)

契約は3月までだから、月末までには更新を完了するものと思う。しかし、なかには契約をせずにずるずると働かせ、4月になってから「そういえば契約、どうしましょうか」というところがけっこうあるのだという。

このタイミングが、コロナと重なった。会社側は4月7日に出た緊急事態宣言もあって新規案件がなくなり、見通しが厳しい。人件費を減らしたい。そういえばすでに4月だが、外国人の契約はまだだった。それなら契約を打ち切りにさせてもらおう……。こうして異国で突然失業するインド人も出てきている。

ヨガで少しでも気持ちをポジティブに

旅行会社を経営するブーワン・C・テワリさん(48)。よぎさんやインド大使館とも連携してボランティアでインド人コミュニティーに情報を伝えている。日本の大手旅行会社にツアー商品を販売したり、日本人ビジネスマンの出張のアレンジをしたりするのが本業だが、コロナの直撃を受けた。

「3月にインドがビザの発給をストップしてから、仕事は100%キャンセルになりました。収入はゼロです」

ブーワンさん。コロナにより仕事は完全にストップしている(撮影:室橋裕和)

来日して23年になる。インドの大学院でホテルと旅行のマネジメントを学び、日本に留学後はずっと旅行会社やホテルで働いてきた。東日本大震災を経験し、一度は帰国も考えたが、すっかり日本の文化に慣れ親しみ、インドでビジネスをすることのほうがむしろ難しいと感じた。

「だから日本でずっとやっていこうと考えて、会社を立ち上げたのですが」

順調だった仕事もいまや、国からの支援頼み。持続化給付金の申請や、銀行からの借り入れに奔走する日々だ。

「日本人スタッフや友人、税理士の助けがあるからなんとか手続きもできていますが、どれだけ日本語がわかっても独特な単語や漢字が出てくるのでなかなか難しいですね」

と苦笑する。「日本人は震災のときも今回も、本当に一生懸命にやっていると思いますが、もっとオンライン化を進めればスピード感が出ると思います」とも話す。借り入れの手続きも、会社の謄本や印鑑証明など、あちこちに足を運んで書類を取りに行かなくてはならない。そのたびに、同じようにコロナ支援の手続きに来ている人々で窓口が混み合い、感染の危険がある。緊急のときはもう少し臨機応変に対応してほしい、そして早く旅行ができる世の中になってほしい、とブーワンさんは願っている

インド本国でも、新型コロナへの警戒は続く(写真:ロイター/アフロ)

「コロナが収束して、入国制限が解けても、旅行需要はなかなか戻らないでしょう。インド方面は早くても年末かな、と。冬に感染の第2波が来れば、さらに先になる」

それでも少しでもポジティブな気持ちになろうと、ブーワンさんは毎朝ウォーキングをして、葛西臨海公園に向かう。

「公園でヨガをしているんです。心が落ち着いて、前向きになれますよ」

震災のときと同様に、今回も日本人と力を合わせて乗り越えたいと思っている。

ウイルスは人種を選ばない

「震災のときも、リーマン・ショックのときもそうでしたが、日本はやがて立ち直りますよ」

と、よぎさんは言う。日本国籍を取得する前の東日本大震災のときは、週末に被災地でカレーを作って被災者を支援した。そのときのつらい環境での笑顔の応酬が、日本国籍を取得する動機になった。それだけに、外国人も日本社会の一員であることをわかってほしい。「外国人に対しても情報をきちんと一元化し、個人や企業にどんな支援制度があるのか、多言語で説明すること」を行政に求めている。

「英語ができる人は区の職員にもたくさんいるんです。そういう人材をオンラインの窓口でもつくって活用すればいい。区にはね、言ってくれればインド人コミュニティーからも通訳できる人をボランティアで出しますよ、私もやりますよと言っていますが、なぜか乗り気ではないようで」

多文化共生を謳って、国策として外国人を増やしながらも、一方で外国人を排除するような面も日本にはある。

「差別心なのか、ずっと日本に暮らしてくれないのではと思われているのか、あるいは単に面倒なのか。それはわかりませんが、ウイルスは人種を選びません。日本人か外国人かではなく、同じ人間として考えてほしい」

室橋裕和(むろはし・ひろかず)

1974年生まれ。週刊誌記者を経てタイ・バンコクに10年在住。帰国後はアジア専門の記者・編集者として活動。取材テーマは「アジアに生きる日本人、日本に生きるアジア人」。現在は日本最大の多国籍タウン、新大久保に暮らす。おもな著書は『日本の異国 在日外国人の知られざる日常』(晶文社)、『バンコクドリーム 「Gダイアリー」編集部青春記』(イースト・プレス)、『おとなの青春旅行』(講談社現代新書、共編著)など。