北欧メンタルヘルス事情を垣間見る映画 『バービー』で問題となった「ミーム文化」を別の視点で考える

北欧はメンタルヘルスに関しては、課題はありつつもオープンなほうだと思う。心の状態を崩したことがある筆者も、社会全体の理解や医療体制など、住んでいて「助かるな」と感じることが多い。

デンマークの「人間図書館」を取材したとき、「本」として自身の過去を語った人たちも、社会の理解が進んでいることがいかに大事かを語っていた。

スウェーデンのシンガーソングライターであるホセ・ゴンザレスも、心の病気にかかった自分の体験を映画と音楽にうつして語るひとりだ。

「天国にいるトラ」という意味のドキュメンタリー映画『A Tiger In Paradise』では、心の平和を取り戻そうとするホセ・ゴンザレスの日常が記録されている。

ゴンサレスは、空想と現実の区別がつかなくなる精神病のエピソードを何度も経験している。子どもが生まれ父親になった後、彼は新しいアルバムの歌詞を書きながら、厳格なルーチンと科学的理論に従って自分の人生を形作ることにした。

本作はグロテスクなユーモアと美しいイメージで演出された、ミュージシャン、ホセ・ゴンサレスの思考と影の内面世界への超現実的な訪問だ。

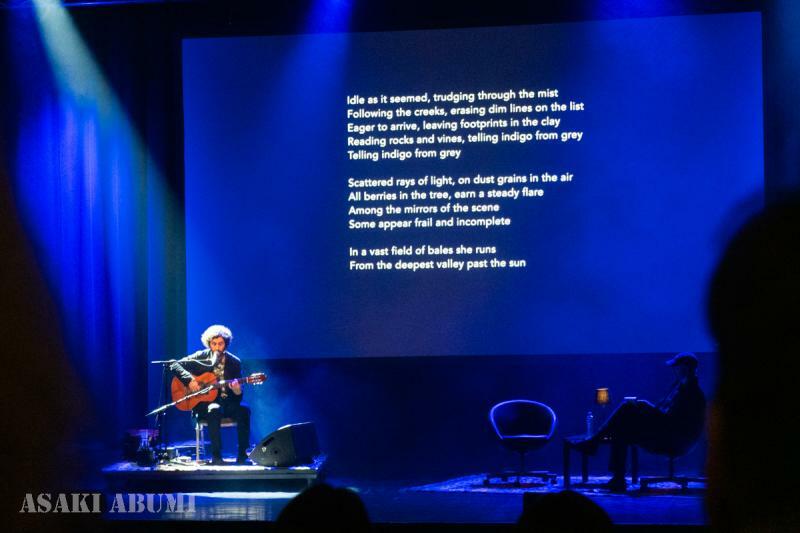

ノルウェー・オスロでの映画祭Oslo Pixでは、上映後にホセ・ゴンザレスが舞台に登場。司会者とともに映画にまつわるエピソードや彼の皮肉とユーモアにあふれた世界観について語った。

心の旅をホセ・ゴンザレスはこう振り返る。

「徐々に新しい方法で世界を見るようになったのは2002年ごろのことです。たくさんのストレスが原因で、私の心は滑り落ちました。自分の考えははっきりしていましたが被害妄想的で、しばらく精神病院に入院しました」。

抗精神病薬を処方された時も疑いを持ち、治療中に「うるさい」と感じていた鳥のカモメは、映画にも何度も出てくる。鳥の鳴き声は、彼の思考の渦に切り替わりに関係している。

この2時間半にもわたる映画とライブ・ショーは、ジョゼの長年のコラボレーターであるミケル・シー・カールソンが監督を務めたこともある映画会社Plattform Produktionがプロデュースした。

映画会社Plattform Produktion は、スウェーデン人のリューベン・オストルンド監督による映画『TRIANGLE OF SADNESS』(逆転のトライアングル)という風刺映画にも携わっている。アカデミー賞にノミネートされ、パルムドールを受賞したこの作品は、筆者が今年見た映画でトップスリーに入るほどのお気に入りだ。

人間のパラダイスにトラがいるという奇妙な描写からも伝わるように、ホセ・ゴンザレスの深い思想世界に入り込んだドキュメンタリー映画も皮肉に溢れている。

ホセ・ゴンザレスは作品の中で、自分の思考世界に入り込む。物語が皮肉と矛盾に溢れた急展開を迎えるなど、エンドレスな思考の旅を私たちは一緒に辿ることとなる。「自分もそうなったことがあるな」と、自身の思考の旅を重ねたくなるシーンがあるだろう。

彼は本にも没頭し、思考の旅をする。本で心身を回復させようと試みる姿には、筆者も「わかる、わかる」と心の中でうなずいた。私も治療中は本に答えを探し求めたからだ。

他にも、自然の音に耳を済ませたり、水を定期的に飲んだりと、心を回復させようとする人がするだろう試みが繰り広げられる。カトヤ・パンツァル著作の本『フィンランドの幸せメソッド SISU(シス) 』が好きな人は、本作品は音楽家の幸せと平穏を求める旅として楽しめるだろう。

広がり続けることで思考の塊となるミーム文化

原爆ミームで日本で物議を醸した映画『バービー』だが、ネットでは当たり前となった複製可能な画像・動画「ミーム」も本作には何度も登場し、重要な役割をしている。

日本での映画『バービー』と原爆ミームの騒動を振り返ると、日本ではミーム文化があまり理解されていないことも感じたが、ミームなしではホセ・ゴンザレスの映画の独特な世界観は成り立たなかっただろう。トークショーでも映画には登場しなかった数々のミーム画像をスクリーンに出しながら話が進んでいた。

「ミームとは、猫のビデオだけでなく、コンピューターを通じて私たちの間でコピーされるあらゆる文化的単位を意味します。興味深いことにミームは現実世界で私たちに何かをさせる効果もあります。一人の人間が乖離した信念や行動をとれば妄想と呼ばれます。しかし、大勢が同じ考えを採用すれば、確信、信仰、信念と呼ばれ、文化的傾向にも作用しますね」とホセ・ゴンザレスは語った。

心の病気にかかった体験をオープンに話す人がいるからこそ、社会での理解は広まり、誰かの辛さや生きにくさはちょっとだけ取り除くことができる。

思考の旅とメンタルヘルスを、ミーム文化や音楽で表現した本作品は特別なアートドキュメンタリーともいえる。誰もが過去をオープンに話す必要はないが、このように音楽や映画というカルチャー手法で伝える作品は、これからもっと増えるのだろう。

Text: Asaki Abumi