1日何時間働くべきか?8時間労働の歴史から考える

前回は、「週5日勤務・週休2日制」が世界と日本に定着していった歴史を振り返りました。本記事では、「8時間労働」の歴史的背景を振り返り、それが果たして今の私たちに合った労働時間なのか、考えてみたいと思います。

「8時間労働」の歴史

200年前、初めて「8時間労働」が提唱される

「8時間労働」を初めて提唱したのは、今からちょうど200年前の1817年、イギリスの実業家であり社会活動家であるロバート・オーウェンだと言われています。

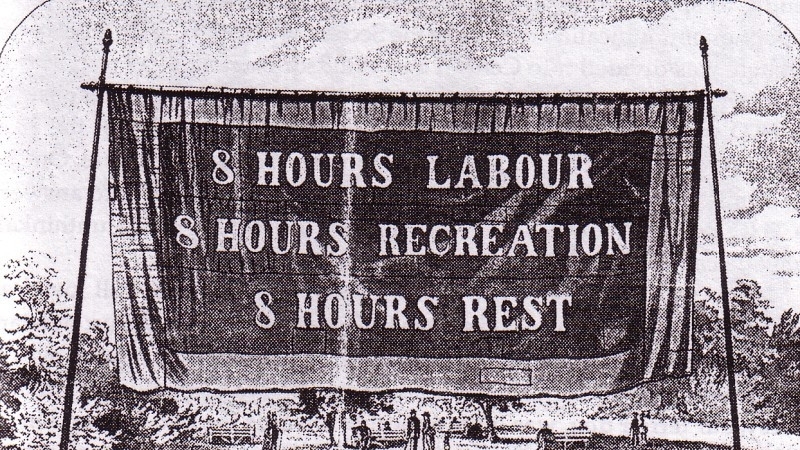

当時は産業革命のまっただ中で、幼い子どもを含む工場労働者が1日に10〜16時間も働いていました。妻の父から引き継いだ紡績工場を経営していたオーウェンはこのような状況をよしとせず、労働者の住環境を整備したり、子どもたちのために世界初の幼稚園を作ったりしました。そして、1810年には自分の工場で10時間労働性を取り入れ、1817年には8時間労働を目標として「仕事に8時間を、休息に8時間を、やりたいことに8時間を」というスローガンを作ったのです。

このスローガンは他国にも伝わり、オーストラリアでは1856年、初めて「8時間労働」を求める労働者のデモが行われました。

アメリカでは1886年5月1日、シカゴを中心に労働者達が8時間労働制を要求する大規模なストライキを行い、これが「メーデー(労働者の日)」の起源となっています。

100年前、ロシアで初めて法制化。国際条約にも

このように、「8時間労働」を求める動きは世界各地で起きていたのですが、法律として最初に定めたのは、ロバート・オーウェンがスローガンを作ってから100年後、1917年のロシア革命で誕生したロシア・ソビエト連邦社会主義共和国でした。

続いて1919年に国際労働機関(ILO)が「労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する」という第1号条約を採択し、これが国際的なルールとして確立しました。

日本では1919年に川崎造船所で初めて導入

このILO条約の第1号を、日本は批准していません。理由は、時間外労働の上限規制がないことが条約の内容に抵触するためだと言われています。

しかし民間レベルでは、ILOの条約ができたのと同じ1919年に、神戸の川崎造船所(現在の川崎重工)にて「8時間労働制」が導入されました。工場労働者たちが労働条件の改善を求めてサボタージュ争議を行い、会社側はこれを解決するため、従来の10時間から8時間に、動労時間の短縮を提示したのです。現在神戸のハーバーランドには、これを記念した「8時間労働発祥之地」という碑が建てられています。

70年前、日本でも「8時間労働」が法制化

1947年の労働基準法施行により、日本でも「8時間労働」が法制化されました。その当時は週休1日が通常だったため、週あたりの労働時間は48時間と定められ、1987年に、週休2日を前提に週当たり40時間と改正されました。

「8時間労働という当たり前」を見直す動き

歴史を振り返ると、初めて「8時間労働」というコンセプトが生まれてから200年、日本の法律に定められてから70年が経っているのです。

200年前の産業革命に対し、今はインターネット、人工知能(AI)やロボットなどが仕事や生活に大きな変化をもたらす「第4次産業革命」の時代だと言われています。仕事の内容や働き方は大きく変わっているはずで、「8時間労働という当たり前」を見直しても良いのではないでしょうか。

スウェーデンの「6時間労働制」実験

実際、労働時間を短縮する試みも始まっています。例えばスウェーデンでは、IT系ベンチャー企業やトヨタの自動車工場など、すでに6時間労働制を定着させている企業もあるとのこと。

国としてもその効果を見極めようと、ある介護施設では、6時間労働の実験を、自治体主導で2年間行いました。その結果、8時間勤務の看護師と比べ、6時間勤務の看護師は健康状態が改善された他、ストレスが減って注意力が高まり、入居者を慰めたり歌ったり踊ったりゲームをしたりといった活動が増えるなど、良い効果が見られたそうです。(参考:1日6時間勤務、健康も生産性も向上か スウェーデンで実践 (CNN))

一人あたりの労働時間を減らすにはその分多く雇う必要があり、コストが増大するため、この介護施設での実験は終了しました。でも、この実験では6時間労働でも給料は以前のままだったようです。時間短縮の分、給料も減らすことが受け入れられれば、結果は違ったかもしれません。

スタートトゥデイの「ろくじろう」

日本では、ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営するスタートトゥデイが、「6時間労働制」を取り入れています。基本給は8時間分のまま、仕事が早く終われば6時間で帰って良い、という画期的な制度です。

ろくじろうとは「6時間労働制」というスタートトゥデイ独自の取り組みです。8時間労働が当たり前という常識を見直し、働きすぎな日本人に新しい働き方を提案することを目的に実施しています。 ただ「6時間で帰宅していい」ということではなく、短い時間でも生産性を落とさず効率よく自事(シゴト)をすることが必要とされます。チーム全員が6時間でシゴトを終えることができればみんなで15:00に帰宅し、終わらない人がいた場合は全員で助け合ってシゴトを終わらせてから帰宅しています。

これにより、社員の労働時間削減や生産性向上という結果が出ているそうです。

私達の労働時間はどう変わっていく?

「8時間労働」を全面的に取りやめるという会社はまだまだ少ないものの、日本では、実態としてパートタイム労働者が増えています。

政府が発表した「労働力調査」の集計を見ると、全労働者に占める非正規雇用者の割合は年々増加しており、2016年は37.5%。その全てが短時間で働いているわけではありませんが、非正規の職に就いた理由について27.2%の人が「自分の都合のよい時間に働きたいから」と答えていることから、毎日8時間、残業も入れるとそれ以上働くのではない形を求めている人が多いことが分かります。(参考:労働力調査(詳細集計)平成28年(2016年)平均(速報))

また、正社員の中にも育児や介護のために短時間勤務(時短勤務)をしている人がいます。それ以外に、「短時間正社員」といって、通常よりも短い労働時間で正社員として勤務できる制度を導入する会社も出てきています。

有名なところでは、洋菓子のモロゾフや、「earth music & ecology」などのブランドを展開するクロスカンパニー、スウェーデン発の家具店イケア・ジャパンなどが、短時間で働く正社員を雇用しています。その他には医療・福祉関連など、人手不足が深刻な業界から、柔軟に働ける制度を導入する動きが始まっているようです。

これらのことから分かるのは、少子高齢化が急速に進む日本では、短時間でもいいから働き手を確保する必要が出てきているということ。みんながみんな「8時間労働」にこだわっていたら、企業も国も立ち行かなくなってしまうのです。

この動き、今は「必要に迫られて、短時間でもOKとする」という面が大きいでしょう。でも、スウェーデンの企業やスタートトゥデイのように「生産性や従業員の幸せの向上の追求」という、一つ上のレイヤーで労働時間の短縮について考えるべきときが来ているのではないでしょうか。

(本記事は、2017年3月に『くらしと仕事』に掲載した内容を、一部編集の上で投稿しています)