週末までは強い太平洋高気圧で全国的な猛暑継続と東シナ海の台風6号の停滞・週明けは

猛暑継続

令和5年(2023年)は、7月末から太平洋高気圧の強まりによって記録的な暑さとなっています。

令和5年(2023年)に一番多くの猛暑日を観測したのが7月27日の251地点(気温を観測している914地点の約27パーセント)、一番多くの真夏日を観測したのが7月29日の847地点(約93パーセント)、一番多くの夏日を観測したのが7月28日の911地点(約100パーセント)でした。

8月にはいると、太平洋高気圧が少し弱まってきましたが、西~北日本は太平洋高気圧に覆われて晴れる所が多く、強い日射によって気温が上昇した日が続いています。

8月3日に全国で最高気温35度以上の猛暑日を観測したのが229地点(約25パーセント)、最高気温30度以上の真夏日を観測したのが713地点(約78パーセント)、最高気温25度以上の夏日を観測したのが901地点(約99パーセント)と、ピーク時に比べれば少なくなっています(図1)。

しかし、依然として高い値であることには変わりがありません。

8月4日も状況は同じです。

埼玉県のさいたまや熊谷、鳥取県の鳥取や米子、福岡県の久留米で最高気温が38度の予想であるなど、関東南部や山陰、九州北部を中心に気温が上昇する見込みです(図2)。

全国で猛暑日は190地点程度、真夏日は775地点程度、夏日は900地点程度を観測すると予想されていますので、ほぼ前日と同じ地点数です。

東京の猛暑日と熱帯夜

令和5年(2023年)の東京は、7月末までに猛暑日を13日観測し、8月3日も猛暑日でした。

東京で猛暑日が一番多かったのは、令和4年(2022年)の16日ですので、予報通りに8月5日~6日が猛暑日になれば、合計16日となり、タイ記録となります(図3)。

また、最低気温は、8月3日から予報が発表されている8月19日まで17日連続で25度以上の予報です。

予想通りなら、今年はそこまでで34日の熱帯夜ということになり、令和になってから一番多い熱帯夜になります。

平成22年(2010年)の熱帯夜56日という記録を抜くかもしれません。

熱中症警戒アラート

熱中症は暑さだけでなく、湿度などとも関係しています。

このため、熱中症対策に使われているのは、「暑さ指数(WBGT:wet-bulb globe temperature)」です。

「暑さ指数」は、気温だけでなく、湿度、日射・建物や地面からの照り返し(輻射)などの熱も取り入れた数値であり、湿度7:輻射熱2:気温1の割合で算出されるように、湿度の高さが重要な要素となっています。

「暑さ指数」の利用上の目安として、33以上:極めて危険、31以上~33未満:危険、28以上~31未満:厳重警戒、25以上~28未満:警戒、25未満:注意となっています。

環境省と気象庁は、熱中症で救急搬送される人を減らそうと令和2年(2020年)7月から関東甲信で始めたのが「熱中症警戒アラート」で、令和3年(2021年)から全国で広がりました。

「熱中症警戒アラート」の発表基準となっているのは、暑さ指数33以上の「極めて危険」であるときで、前日17時と当日5時に発表となります。

8月4日の前日予報では、北海道や東北を含む29地域に発表となっています。

熱中症警戒アラートの発表地域(8月4日の前日予報)

【北海道】網走北見紋別

【東北】岩手、宮城、山形

【関東・甲信】埼玉、東京、千葉、神奈川

【東海】静岡、愛知、三重

【北陸】新潟、富山、石川、福井

【近畿】京都、和歌山

【中国】広島、島根、鳥取

【四国】香川、愛媛

【九州北部(山口県を含む)】山口、福岡、長崎、佐賀、熊本

【九州南部・奄美】宮崎、鹿児島(奄美地方を除く)

令和5年(2023年)の熱中症警戒アラートの発表件数(前日17時と当日5時の発表を地域ごとにまとめて1回として集計)は、前年、令和4年(2022年)に比べて、半月ほど遅く推移していたのですが、7月中旬から急増し、7月27日には前年を抜いています(図4)。

熱中症警戒アラートが発表となっている地方はもちろん、発表となっていない地方でも、熱中症警戒レベルが「危険」や「厳重警戒」の地点がかなりありますので、熱中症には最大限の警戒が必要です。

ただ、記録的な猛暑をもたらしている日本上空の太平洋高気圧は勢力が強いものの、その周辺では勢力が少し弱くなってきました。

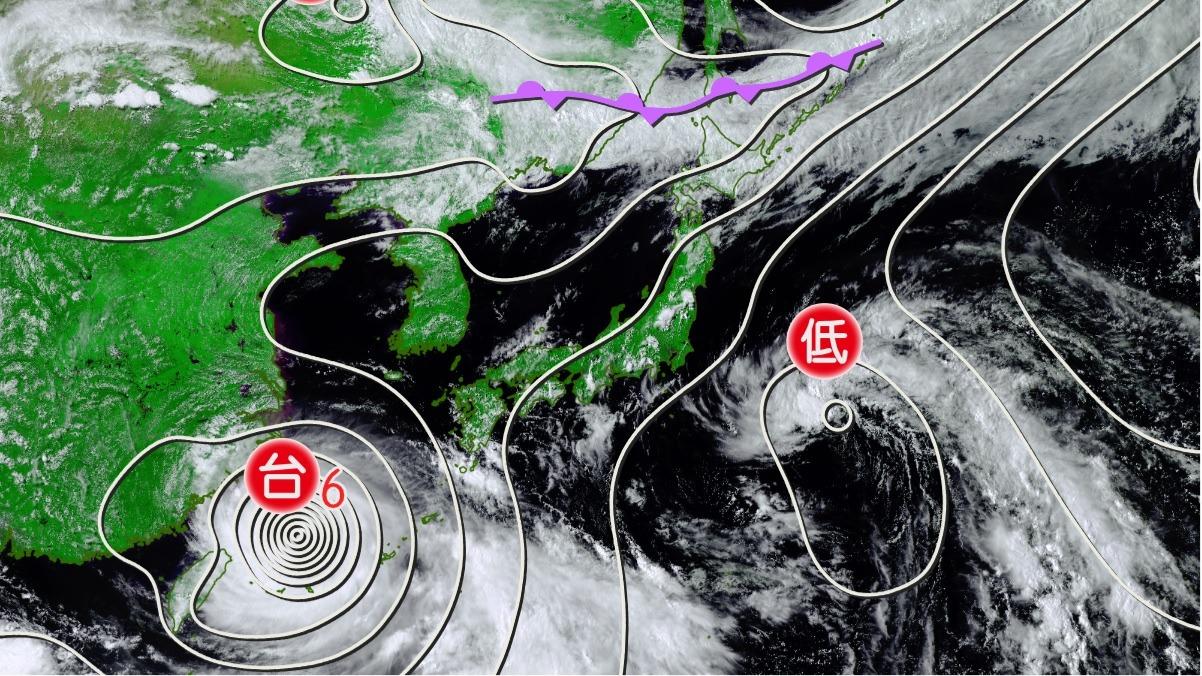

沖縄近海には台風6号があって南西諸島では大雨になっており、宗谷海峡には停滞前線があって北海道も大雨の見込みです(タイトル画像)。

また、日本の東海上には太平洋高気圧のなかを北上してきた低気圧があります。

記録的な猛暑はあと数日で終わり、その後は例年の盛夏の暑さの見込みです。

太平洋高気圧と台風6号の動き

大型で非常に強い台風6号は、沖縄本島と宮古島の間をゆっくり通過し、東シナ海に入って停滞しています。

台風が長時間にわたって海面をかき混ぜた結果、深海から冷たい海水を湧昇させたため、台風6号周辺の海面水温は、台風が発達する目安とされる海面水温27度を下回っています(図5)。

このため、勢力は「非常に強い台風」から「強い台風」になっていますが、依然として大きな災害が懸念される強い勢力です。

当初、台風6号は強まってきた太平洋高気圧に行く手を妨げられて北上を続けることができず、太平洋高気圧の周辺の風によって中国大陸に向かうとみられていました。

しかし、太平洋高気圧が少し弱まってきたため、台風を中国大陸へ押し出す上空の風も弱まってきたことから沖縄近海で速度がおち、現在は停滞しています。

そして、太平洋高気圧がさらに弱まるとともに、進路を東に変えて沖縄地方に再び接近し、8月5日には沖縄本島地方や奄美地方にかなり接近する見込みです。

その後は、台風は次第に進路を北よりに変えながら日本の南を進むため、西日本でも台風の影響が強まる見込みです。

沖縄近海から東シナ海で8月に台風の速度が遅くなるのは、それほど珍しいことではありません。

筆者の昔の調査によると、8月の台風の平均移動速度は、九州の南から沖縄近海の広い範囲で時速18キロ以下と、周辺に比べて遅くなっています(図6)。

台風6号の進路予報のように、台風が動き出したといっても速度がそれほど上がらないというのは、統計的にもでています。

暴風域に入る3時間ごとの確率をみると、沖縄本島南部では、8月5日昼過ぎの確率が76パーセントとなって、再び台風6号が最接近すると考えられます(図7)。

沖縄本島ではすでに200~300ミリの雨が降っていますが、今後も長時間にわたる雨によって400ミリ以上の記録的な雨となる可能性もあり、暴風に加えて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

また、鹿児島県奄美地方南部では、8月5日明け方から暴風域に入る可能性が高くなり、8月5日の夜遅くから6日朝にかけて99パーセントが続いていますので、この頃に台風6号が接近すると考えられています。

また、暴風域に入る確率が50パーセント以上の期間は、まる2日間に及んでいますので、長期間にわたる風や雨に対しての警戒が必要です。

太平洋高気圧が強まれば更なる猛暑、弱まれば台風6号の西日本接近と、どちらにしても大変なことになりそうな今週末から来週の初めになりそうです。

タイトル画像、図2、図5の出典:ウェザーマップ提供。

図1の出典:ウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成。

図3の出典:気象庁ホームページとウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成。

図4の出典:環境省ホームページをもとに筆者作成。

図6の出典:「饒村曜(昭和55年(1980年))、台風に関する諸統計(進行速度)、研究時報、気象庁」に筆者加筆。

図7の出典:気象庁ホームページ。