歴史的円安で将来を奪われ“食物”にされる若者たち。「国債は国民の資産」という大嘘を信じてはいけない!

■政府高官2人のお決まりのコメント

5月26日、ドル円はまたも160円を超え、「37年半ぶりの歴史的円安」と、メディアは報じた。そして、27日には、161円も超えた。160円超えの時点で、政府のトップは、お決まりの発言を繰り返した。

鈴木財務大臣「急激なしかも一方的な動きは望ましくなく、経済に対する影響を強く懸念している。高い緊張感を持って動きの背景を分析し、必要に応じて必要な対応を取っていく」

林官房長官「為替相場はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要で、過度な変動は望ましくない。政府としては為替市場の動向をしっかりと注視し、過度な変動に対しては適切な対応を取っていく」

■円安の根本原因は「財政ファイナンス」

トップ2人がいみじくも同じように口にした「必要な対応」「適切な対応」とはなんだろうか?

市場関係者なら誰もがわかっているが、そんなものがあるわけがない。なぜなら、日本の金融・経済は政策的に詰んでしまっているからだ。これに関しては、先の私の記事『「永久円安」「永久インフレ」で経済衰退確実!なぜ日本は詰んでいるのか?』を参照してもらいたい。

いずれにせよ、こうなってしまったのは、財政法を無視した政治家たちが国会を無法地帯にして、赤字国債を野放図に発行し続けたからだ。円安の根本原因はここにある。

これまでなにかと理屈をつけて国債を発行し、挙句の果てに、事実上の「財政ファイナンス」(=アベノミクス)までやってしまったのだから、円安は当然の帰結である。

それでもまだ懲りずに、政府は来年度も一般会計予算112兆5717億円の3割強に当たる35兆4490億円を新規国債の発行でまかなおうとしている。さらに、国債の償還や利払いにあてる国債費も27兆90億円を計上している。

もし、これが企業、家計なら、成り立つわけがない。あまりにも異常だ。しかし、これを異常と指摘する声も、批判する声もほとんどない。

■積極財政の財源を国債にしてはいけない

政府は放漫財政(=借金財政)に麻痺してしまい、いまや真っ当な判断ができなくなってしまっている。政府内の積極財政派のなかには「国債はいくら発行しても問題ない」「国債は国の借金だが国民の資産だ」「自国通貨立ての国債は破綻しない」などという大嘘を信じ込んでいる政治家もいる。一部メディアも、一部専門家も、こういう“お花畑”言説を信じ、なんと平気で流布している。

不景気だから、財政出動で景気を回復させるという「積極財政」に異議はない。しかし、その財源を国債という借金でしてはいけない。

「この借金は国民からしているのだから国民は債権者で、国債は国民の資産だ」と言われると、信じ込んでしまう人がいるが、よくよく考えたほうがいい。

では、その国債という資産とやらを、あなたは持っているのか?

■「国債は国民の資産」はなぜ“大嘘”なのか?

まずはっきりさせておきたいのは、経済学はいろいろな理屈で成り立っているが、実際の経済はその理屈通りにはなっていないということだ。

それで、「国債は国民の資産」を考えれば、この理屈は間違ってはいない。誰かの借金は誰かの資産には違いないからだ。また、自国通貨建て国債が国内で消化されているかぎり、この理屈は間違ってはいない。

しかし、借金をしているのは国という単体だが、その債権を持っているのは国民全員ではない。個人、民間銀行、生保、日銀など、多数の債権者が存在するが、大多数の国民は国債を持っていないのだから債権者ではない。

経済学は「代表的個人」という仮定を置き、論理を構築していくが、この「国債は国民の資産」という理屈は、その罠に見事にハマったと言うほかない。国民が1人ならこの理屈は成り立つが、そんな国があるわけがないのだから、この理屈は成り立たない。

それなのに、「国債は国民の資産だ」と言われて、多くの国民が国債は自分の資産だという“夢物語”を信じていると、いつかそれが“悪夢”になる。その悪夢が、いまの歴史的円安と言えるだろう。

■国債の利払い費はすでに決まっている税金

この馬鹿げた“夢物語”の最大の被害者は、いまの若者、次の世代の若者たちである。なぜなら、彼らは自分たちが知らないうちに国に借金をつくられ、その借金のツケを将来にわたって払わされるからである。

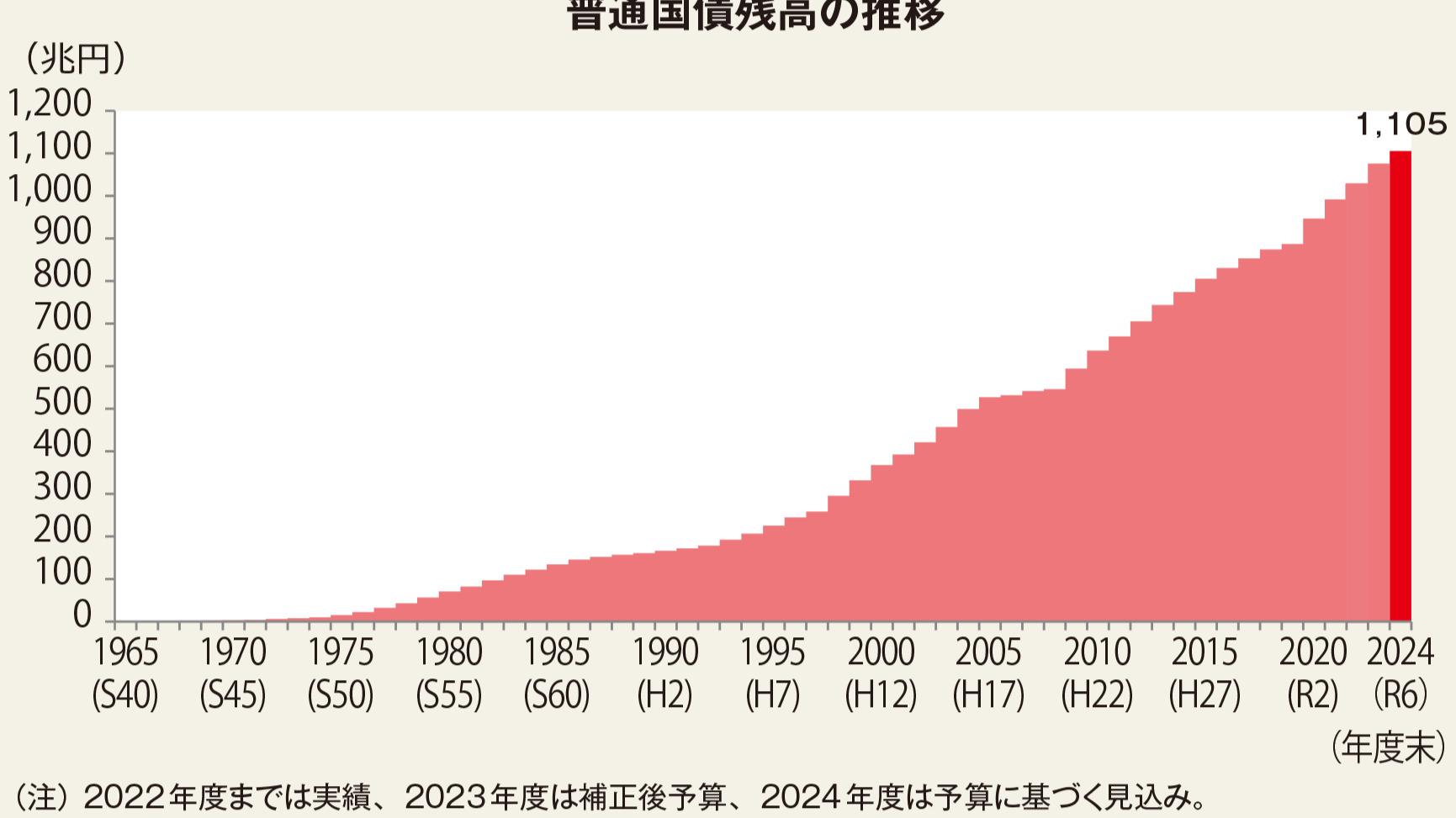

何十年にもわたって積み重ねられてきた国債残高は、いまやこの国のGDPの2倍半を超えた。財務省のHPはこう述べている。

《債務残高の対GDP比は、G7諸国のみならず、その他の諸外国と比べても突出した水準となっています。》

「国債は国民の資産だ」という言説は、この莫大な借金を否定してしまうのだから、“お花畑”ではすまない。もはや犯罪と言っていい。なぜなら、この莫大な借金のツケ、つまり利払い費等は私たちの税金から有無を言わさずに支払わされるからだ。

国の予算は、毎年、国会決議で決められるが、これは民主主義である以上、国民が払った税金をどう使うかは国民自身が決めるからだ。

ところが、利払い費等はすでに決まっている。過去に国債を積み上げた人々が、いま現在、そして将来にわたって決めてしまったからだ。つまり、いまの若者、今後の若者世代は、自分たちが払う税金の使い道を自分たちで決められない。前の世代の食物(くいもの)にされていると言っていい。

国債という債務が大きくなればなるほど、名目金利の上昇による利払い等の負担は重くなる。すでに「五公五民」と言われるこの国は、やがて「六公四民」になるのは確実だ。いや、国民負担率の計算に国債債務を加えれば、すでに「六公四民」になっている。

■財政法で禁止されている赤字国債の発行

民主主義国家においては、国家の財政は国民の代表である議員が国会において決めるという「財政民主主義」という原則がある。日本国憲法第83条には、これが明記されている。

さらに第86条には、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」という規定がある。ところが、「財政均衡」についてはどこにも規定がない。これが、アダになった。

財政法は、第4条で「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」と、国債の発行を禁止している。ところが、ただし書きとして「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」とあるので、これを根拠に、1965年度に「特例公債法」が成立し、初めて建設国債が発行された。

これは、1年に限るものだったが、毎年、決議をくり返したので、国債発行は常態化した。

そして、1975年度からは、建設国債という縛りを取り払い、なんと財政赤字を補うための赤字国債まで発行できるようにしてしまったのである。そして、その10年後、さらにとんでもないことが起こった。

■「借換債」は若者に対する「詐欺」行為

1985年度からは、1975年度に発行された赤字国債が償還されることになっていた。ところが、これを回避するために、政府は「借換債」によって債務を先送りするという無法地帯に踏み込んでしまったのである。

借り換えは、それまで建設国債のみに適用され、「60年償還ルール」という、建築インフラなどの耐用年数を60年とすることで償還を先送りしてきた。しかし、これを赤字国債にまで適用することにしてしまったのである。

これは、なんの根拠もない、借金の踏み倒しと言っていい。

これを可能したのが、1984年6月30日成立の法律第52号、「昭和59年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等」(いわゆる特措法)である。この国では、「特措法」さえつくれば、憲法違反すらできるのだ。

こうして政府債務は無限にループされることになったが、累積債務による利払いはなくならない。債務が積み上がれば、利払い費等も増える。これを払う次世代にとっては、詐欺にあったのも同然だ。

■予算成立と同時に国債発行が自動的に決まる

借換債の発行に続いて、さらにひどいことが起こったのは、2012年の民主党、野田佳彦政権のときである。それまで国債は、毎年成立する「特例公債法」によって発行されてきた。しかし、この成立を与野党が政争に利用したため、法案成立のめどが立たなくなり、財政が逼迫することになった。

そのため、毎年、こんなことはやっていられないと、特例公債法案と予算案の一体処理ができるような特措法をつくってしまったのである。これにより、国債は予算成立と同時に発行が決まることになった。

もちろん、特措法だから時限措置であり、当初は2015年までの3年間だった。しかし、自民党、安倍晋三内閣は、2016年度法案でこれを5年間に延長し、さらに2021年度法案でも5年間延長したので、2025年度予算まで、国債は無制限に発行されることになっている。

■なによりも必要なのは「国債削減法」

日本は、与党、野党に関係なく、政治家たちはみな“詐欺師”と言っても過言ではない。国民の暮らしを守ると言って、その正反対のことばかりやっているのだ。

いずれにせよ、ここまで円安が進み、もはや通貨危機と言える状況になった以上、一刻も早く、政府は国債発行を抑制し、財政の健全化を図るべきだろう。必要なのは、物価対策と称する「補助金」「給付金」でもなければ、まして「憲法改正」でもない。なによりも「国債削減法」である。

将来を奪われ、食物にされている若者世代が、自分たちの置かれた状況を自覚して立ち上がらない限り、この国は沈んでいくだけになる。