バスクの手仕事を訪ねる旅 その2

前回の「マキラ」に続いて、フランス・バスク地方の手仕事を訪ねる旅を続ける。

G7のファーストレディたちも訪れたエスプレット村からさらに南東へ。サンジャック・デ・コンポステラ巡礼の要所として有名な街、サンジャン・ピエ・ドゥ・ポールにさしかかる途中で立ち寄ったのが「Poterie Goicoechea(ゴイコエチュア製陶)」。1919年から続くファミリー企業だ。建物に入るとそこはブティックになっていて、人の背丈ほどあるような壺が並んでいる。もともとバスクが陶器で有名というわけではないが、それにはファミリーの歴史がある。

そもそもバスク人は長子が家業を継ぎ、兄弟は家を出るという風習があり、遠くは北米、南米へ渡って名を挙げた人が少なくない。ゴイコエチュア製陶の創設者親子もいったんは故郷を出て木こり、そして薪や炭を売る仕事に従事したが、その薪を使って煉瓦や陶器を製作していた顧客の商品に興味を抱き、それを売る商売を始める。そして次の世代の現当主ミシェルさん夫妻が一家のルーツであるバスク地方に工房を設け、自社ブランドの製品を開発して現在に至っている。

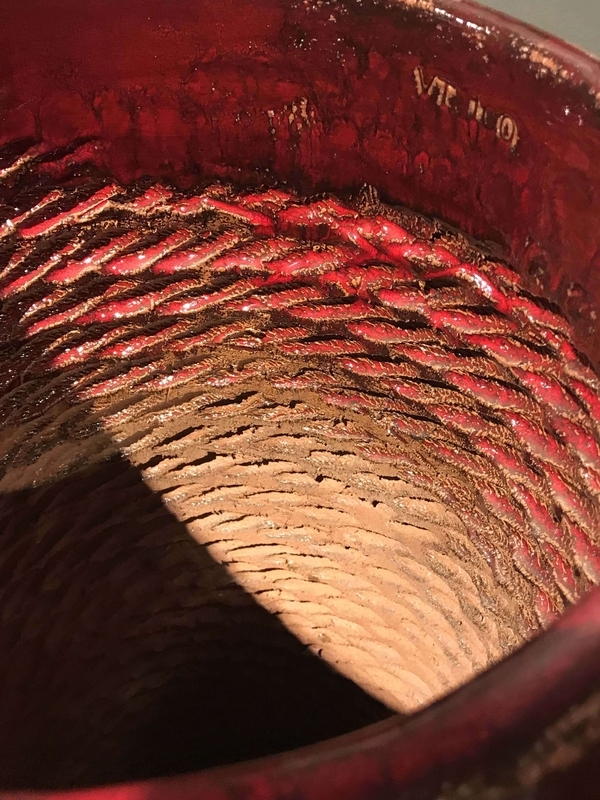

特別に製作の現場を案内していただいたが、とにかく商品のスケールの大きさに驚く。製陶所はそれこそ世界中にあるが、ここまでの大きさで質の高いものを作れるところはそう多くはない。名だたるホテルからの特別注文や全仏テニスのローランギャロスの会場を飾るのもこちらの壺。「モロッコからの注文も誇りです。あの国にはたくさんのアルチザンがいるのに、うちが選ばれたのですから」とミシェルさん。今のところ最大160センチの高さまで可能で、ニースのマチス美術館にはそのサイズの青い壺を納めたそうだ。

進路をさらに東へ。ピレネー山脈の麓モーレオンでは、フランス国内生産量の8割のエスパドリーユが生産されている。数件あるアトリエの一つ「アルマイテ」は、1979年にサンダル職人のアルマン・ペレーズさんと妻のマイテさんが興したもの。「アルマイテ」は二人の名前からきている。最初は自宅の倉庫で作っていたエスパドリーユだが、92年に開かれたモーレオンで最初のエスパドリーユ祭りに2メートルもある作品を発表してギネスブックにも登録されたのを始め、着実に事業を拡大してきた。郊外にある工房で出迎えてくれたのは、両親からこの事業を引き継いだ娘のパスカル・ペレイラさん。「エスパドリーユの学校はないので、現場ですべて学びました」と、工程のすべてを自身の実演付きで見せてくれた。

工程を見終えると、お楽しみのブティック。産直価格は、市価よりもかなり安いうえ、色柄がとにかく豊富で、プレスツアー参加者たちはもれなく複数のエスパドリーユを抱えてホクホク顔だった。

ここからは北上してバスクの布を作っている「Moutet(ムテ)」へ。こちらもまた代々続くファミリー企業だ。バスクの布というと、ご存知の方はおそらくテーブルクロスやキッチンクロスなどを思い浮かべるだろう。けれども、その昔のバスク人にとって布は牛のためのものだった。農業が機械化される前の時代、耕作には牛を使っていた。それがとても高価なものだったので、虫除け、日除けのために布をマントのように羽織らせて大事にしていたのだという。ちなみに現在のバスクの布の大半は木綿だが、当時はこの辺りでも栽培されていた麻が原料になっていた。時代は下って、1930年代にフランスの南西部のツーリズムがまず英国人の間で盛んになると、布の丈夫さに注目が集まって用途が拡大していったという。そんな歴史を語ってくれたのは、「ムテ」の5代目のバンジャマンさん。2014年に母カトリーヌさんから経営をバトンタッチされている。

ところで、先進国で繊維産業を存続させるのは難しい。この地方でも御多分に洩れず廃業を余儀無くされたところがほとんどという状況で、「ムテ」は海外に販路を広げるまでになった。その理由は従業員20人ほどという規模を維持しつつ、内外のデザイナーやイラストレーターとコラボレートしたシリーズを次々に発表するなどチャレンジを繰り返してきた攻めの姿勢。工房の中を巡っていても、(これも素敵、あれもいい)となる商品がたくさんある。その証拠に、自社デザインに加えて、ルーブル美術館、ヴェルサイユ宮殿のブティック用など様々な機関からオリジナル商品の依頼が舞い込む。「ホワイトハウスにも卸しています」とバンジャマンさん。これからの夢は、この地方での麻栽培を復活させてかつてのような麻のバスク布を作ること。「いつもスマイル」、つまり常に楽天的であることをモットーにここまで発展してきたメゾンだけに、バンジャマンさんの夢が実現する日もそう遠くないような気がした。