全職業人が『フードテック革命』を読むべき理由

「食」を主戦場とするライターにも様々なタイプの人がいる。僕は自著のこともあって「肉」や「卵」が柱だと思われがちだが、カバーエリアは比較的雑多で幅広い(つもりだ)。

中華圏の料理を主戦場としている「サトタカ」さんもそうだ。長年、企業広告の現場で活躍されているが、フードコンテンツ界隈では「中華の人」として知られている。

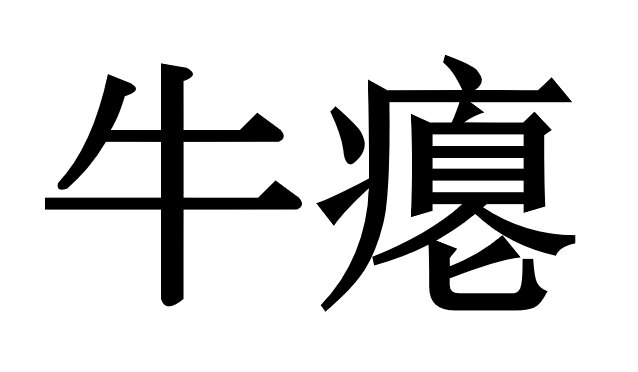

年に何度も現地を訪れ、山に入って中国山椒の実を摘んだり、四川省では牛の第一胃(消化のため、食んだ牧草を発酵させる器官)を内容物ごと鍋にしてしまう「牛●(ニウビエ)」を同行者にお見舞いして、涙目にさせていたという。

※●は、やまいだれ+「自」+ひとやね+「匕」。わかりにくいので、画像を以下に。

そんなディープ中華大好きな彼女から、以前、四川の飲食店事情を聞いて腰を抜かしたことがある。

「成都の郊外にある『農家楽(農家レストラン)』では、生きた鶏を選ぶと店の裏で締めて、羽根をむしったのをそのまま調理してくれるんですが、これがまたおいしいんです!」

日本では、食べ物の生産現場と食卓との距離が遠くなって久しい。対して中国では、鶏の命を奪う生産現場と、鶏肉に舌鼓を打つ食卓の距離がたったの数メートル。僕は「中国の内陸では、まだまだ昔ながらの地域もあるんだなあ」なんて思いながら話を聞いていた。

だがその話の要諦はそこではなかった。続けて彼女は興奮気味にこう言った。

「でも内陸でも新しいチェーンの店となると食材管理がすごいの! 飲食店では料理に対してそれぞれの食材の使用量が決まっているでしょう。調理時に使ったスケールとAIの連動で、1か月の使用量を算出し、発注ロスを防ぐ仕組みになっているんです」

「……。えっ。なにそれ!」

一瞬、何を言っているのか理解できず、次の瞬間、心底驚いた。僕が想像すらしない未来が、失礼ながら中国の深奥のほうで展開されていたのだ。しかも2018年の話だという。

ふだん、僕は日本人であるということに、ことさらにアイデンティティを見出しているわけではない。それでも日本では実現しなさそうな着想が海外で実現されていると、ドラえもんで育った身としては寂しい気持ちにはなる。

そしてつい先日、似たようなショックを一冊の本から受けた。『フードテック革命』(日経BP社)である。監修者の外村仁さんが「松浦さんは絶対読んだほうがいい」と版元を通じて、見本を送ってくださった。

フードテックとは一般的には「最新のテクノロジーを駆使することによって、まったく新しい形で食品を開発したり、調理法を発見したりする技術」を指す。科学調理やロボットの導入、代替フードなど、対象となる範囲は広いが、その先端は欧米にあり、とりわけ米国の技術の進歩が凄まじいということは聞いていた。内外の事例のリサーチは日常事だったので、中面に紹介されていた個々の事例も、それなりに見聞きはしていた。

だがショックだったのは。P065で紹介されている事例だった。

「面白い事例がドイツの中堅メーカーであるLiebherr(リーブヘル)による、冷蔵庫内の食材の可視化からネット販売に至る取り組みだ。多くの家電メーカーが冷蔵庫にディスプレーを組み込んでいるのに対して、同社は(中略)ユーザー自身が保有するスマートフォンやタブレットで冷蔵庫内の食材情報を見られるようにしている。画像解析については米マイクロソフトと連携するなど、付加機能については社外の専門家に任せる姿勢を徹底しているところも特徴と言える。(中略)リーブヘルのアプリでは、画像解析によって冷蔵庫内にある食材を特定し、それに応じたレシピを提案するだけでなく、足りない食材をオンライン購入できる機能も備えている」

冒頭に記した四川の話と酷似している。しかも続く文には「こうした「データの見える化」を中心にしたトレンドこそ、これから詳述するフードテックの潮流のメインストリームとなっている」とある。

四川のレストランで導入されていたシステムがこのドイツメーカーの製品だったかはわからないが、仮にそうだとすると、すでに全世界に"食材自動発注AI機能付き冷蔵庫"は広まりつつあることになる。もし違ったとしても、似たような設計思想を持つアイテムが少なくともドイツと中国では実機として稼働していて、フードテックの潮流のメインストリームになっているというのだ。

そして文章は、ダメ押しのようにこう続く。

「私たちが業界ごとではなく、あくまでも大きなトレンドとして捉えようとしているのは、市場ごとに動きを捉えようとすると、全体像を見失うからだ。これらのトレンドはかなり広範囲、複数の市場の重なりで生まれているものだ」

まさに! 海外のニュースやリリースを追ってはいても、日本にいる限り世界のフードテックを巡る真実はなかなか見えてこない。取りこぼしも出てくるし、取りこぼしが増えれば全体像を間違って捉えかねない。

アメリカはもちろん、中国やヨーロッパでも実用化されている技術が日本ではまだ知られてすらいない。『フードテック革命』に書かれていることはフード産業のみならず、国内の全産業に向けての警告であり、サジェストなのだ。「俺には関係ない」とそっぽを向こうにも、ここに書かれた世界を直視しなければならない世界はじきにやってくる。

序文で「筆者一同」は危惧している。一時期、世界的な携帯電話大国でノウハウの蓄積もダントツだった日本は、2007年にiPhoneが登場してから市場シェアをみるみる失った。揚げ句、スマートフォンの規格や製造などにおいて主導権を失ってしまった。

「食」は日本における知見と技術が蓄積された数少ない資産のひとつである。その「食」において、日本が携帯電話で味わった2000年代の悪夢を繰り返すことにはならないか、「筆者一同」は危惧しているのだ。

そして実はその課題に対する回答は本書の中にある。「フードテック」のみならず、すべてのビジネスを推進させる言葉が予防医学研究者の石川善樹氏へのインタビューで語られているのだ。

ざっくり意訳すると「イノベーションを起こすのは、ツボさえ押さえれば世の中が思うほどには難しくない」という話。

とりわけ「良いコンセプトとは、玄人も素人もビックリさせるもの」という話のくだりは、すべての企画職が心に留め置くべき内容である。

「重要なのが供給側のバイアスで、R&D部門などテクノロジーをつくっている人たちの"常識"をまず疑わないと、新しいものはできません。どうしても人は技術だけを見てしまって、それを使うことが目的化してしまいますから。供給側のバイアスを崩し、生活者のインサイトに基づいて、かつ会社のビジョンにも沿ったコンセプトさえつくれば、あとはイノベーションのし放題です」

生産側・供給側の自己都合を排除し、生活者が何を求めているかを純粋に深く読み解く。マーケティング用語で言うと「インサイト」探し。食いしん坊の多い、食業界の人は実はけっこう日常的に行っている作業ではあるが、「バイアスを崩す」という一手間が入ると、世界の見え方は大きく変わる。

『フードテック革命』。シェフ、生産者、流通関係者などの「食」を仕事とする人はもちろん、「食」を大切にするすべての人が読んでおかねばならない一冊である。必ず得られるものがあるはずだ。