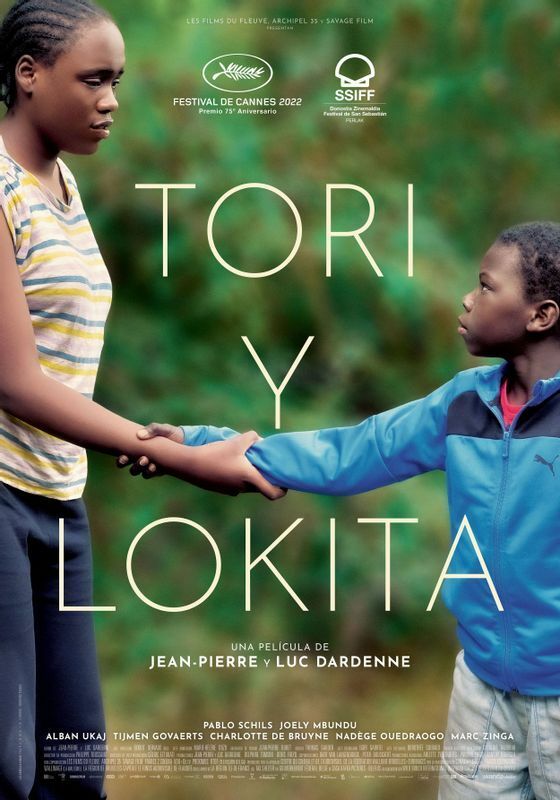

感情移入メディアとしての映画の力と限界。ダルデンヌ兄弟作『トリとロキタ』

不法移民には顔も名前もない。冷たい数字があるだけだ。ダルデンヌ兄弟がトリとロキタと名付けてくれ、生き方を見せてくれて初めて感情移入ができる。

■不法移民を「またか」で済ませる不感症

アフリカと国境を接するスペインには多くの不法移民がやって来る。

その数、昨年だけで約3万人(スペイン内務省調べ)。

もう、日常茶飯事と言っていい。

なので、カナリア諸島の海岸に流れ着いたと聞いても「またか」と思うだけ、何人かが溺れ死んだと聞いても「またか」と思うだけ、死者に子供が混じっていたと聞いても「またか」と思うだけ、未成年者が送られる施設で集団脱走があったとしても「またか」と思うだけ、ドラッグの密売や売春に関わっていても「またか」と思うだけ、闇の世界で殺されても「またか」と思うだけだ。

彼らには名前も顔もない。

約2万4000人(不法移民の途上に地中海で溺死した数。2014年から22年まで)などの冷たい数字があるだけだ。

■主人公を通じて心を通わせる――映画の力

だが、ダルデンヌ兄弟の新作『トリとロキタ』を見た後では、無関心ではいられない。

毛布にくるまって震えているのは、あの私の知っているトリとロキタかもしれない。波に打たれている溺死体はトリとロキタかもしれない。散り散りばらばらで警官から逃げる少年少女はトリとロキタかもしれない。街角の暗がりから「お兄さん」と声を掛けて来るのはトリとロキタかもしれない。「縄張り争いで未成年者銃殺」と報じられているのはトリとロキタかもしれないからだ。

ダルデンヌ兄弟が名前と顔を付けてくれたことで、単なる数字に過ぎなかった不法移民が、あのトリとロキタになる。まるで、知り合いや家族のように、私たちにとって気になり心配する存在になる。

今、現に起きている社会問題に無関心な我われを、感情レベルで揺さぶって没入させるという点で、映画よりも優れたメディアはない。

■88分はもの足らず。リアルだけでドラマを欠く

不法移民の悲惨な実態はドキュメンタリーでも伝えることができるが、彼ら目線で物を見たり、彼らの立場で考えたり、一緒に悲しんだり怒ったり嘆いたりはドキュメンタリーでは難しい。映画だからこそできる。

映画は主人公がいて物語があるフィクションだからだ(ドキュメンタリーは被写体とはある程度距離を置かないといけない)。

だが、映画だからこそ、私は『トリとロキタ』に「面白さ」を要求しなくてはならない。

もっと見たいと思っているうちに、あっけなく唐突に終わってしまった。

この作品の上映時間はわずか88分。

110分前後の作品が当たり前で、2時間を超えるのも珍しくない今の傾向からすると、あと30分長くても良かった。もっとトリとロキタのサバイバルぶりを見たかったし、語ることはもっとあるのでは?

闇の世界をもっと描いてもいいけど、例えば、善人として二人を苦しめる側、トリとロキタと会っても「またか」以上の関心を示さない側――役人とか隣人たち――を描いても良かった。

あとは、お話がほぼ予想通りのところへ着地してしまう限界もあった。

もっと、トリとロキタの関係で遊んでも良かったのではないか。ほんのりほんわかシーン、日常にある喜びを描いてから、一転、結末に落とす、というドラマが欲しかった。

リアリズムの追求とドラマの挿入は矛盾するのだろうが、ダルデンヌ兄弟は過去作ではもっとうまくやっていたと思う。

※写真提供はサン・セバスティアン映画祭