チケットは即完売! 閉店した名古屋の本屋「ちくさ正文館」さよならイベント。最後の店長は何を語った?

元・書店店長のトークイベントでライブハウスが満席!

2023年7月31日で60余年の歴史に幕を下ろした名古屋「ちくさ正文館書店」(通称「ちくさ正文館」)。一見普通の町の本屋に見えて、知識や興味の幅を広げてくれる売り場づくりが図られ、本好きから篤い信頼を得てきました。そんな町の良心ともいうべき老舗の閉店に、今なお惜しむ声が絶えません。

同店の“顔”だったのが店長の古田一晴(かずはる)さん(71歳)。アルバイトとして1974年に入社し、勤続およそ半世紀。経営者以外でこれほど長く売り場に立ち続けてきた書店員は他にいないのでは、ともいわれます。真骨頂はフェアや売り場での本のセレクト。独自の目利きを活かした棚づくりは「古田棚」と呼ばれ、出版、書店業界では「名古屋に古田あり」とその名を轟かせていました。

(関連記事:「『ちくさ正文館書店』が60余年の歴史に幕。どうなる?名古屋の本屋カルチャー」 2023年7月25日)

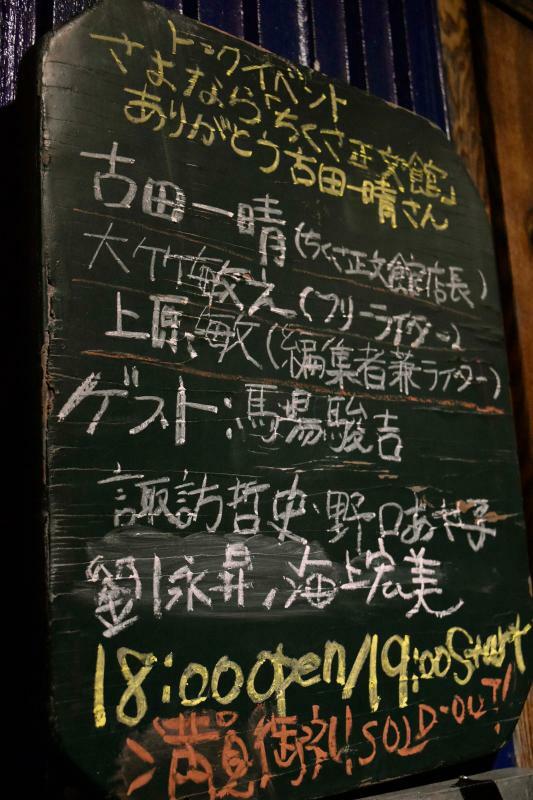

そんな老舗書店の最後の店長を主役としたトークイベントが先ごろ開催されました。「さようなら『ちくさ正文館』ありがとう古田一晴さん」(2023年10月3日、会場/得三)です。

7月にチケットが売り出されるや定員の100名分があっという間に完売! 閉店した一書店員のイベントで、これは異例のできごとです。実は筆者は古田さんから直々の指名を受け、この会の進行役を務めました。ステージ上から見た会場の熱気も含めて当日の模様をレポートします。

会場の得三(名古屋市千種区)は名古屋きっての個性派ライブハウス。ちくさ正文館とは徒歩5分の距離にある上に、これまでに書店のフェアと連動した企画も数多く開催されてきました。イベント開演1時間前の夕方6時に開場するや待ちわびていた人たちが次々に席を埋め、期待感の高さがうかがえました。

作家、歌人らが語る書店員・古田さん

トークは一部(前半+後半)+二部の実質三部構成。最初は主役である古田さんはあえて登壇せず、ゆかりのある人物による座談会でスタートしました。

【第一部 前半】

「ちくさ正文館と古田一晴さんの思い出 本・人との出会い」

ゲストは馬場駿吉さん(俳人、美術・舞台評論家、医学博士、旧名古屋ボストン美術館館長)、諏訪哲史さん(作家、『アサッテの人』で群像文学新人賞+芥川賞W受賞)、野口あや子さん(歌人、“短歌の芥川賞”短歌研究新人賞を10代で受賞)。それぞれちくさ正文館、古田さんが企画したフェアや朗読会などでかかわりがある人物です。

大竹「古田さんの著書『名古屋とちくさ正文館』(2013年、論創社)の中で、自身のターニングポイントとふり返っているのが1979年の『加納光於+馬場駿吉 ブックワークとその周辺展』です」

馬場駿吉さん(以下「馬場」)「加納光於は私がそれ以前から取り上げてきた銅版画家です。それまでは、書店が美術家を大きく取り上げてくれるなんて思いもよりませんでした。古田さんはこのフェアのおかげでブックフェアのノウハウを知った、フェアの領域を広げることができた、とおっしゃってくれていますが、僕の方こそ古田さんのおかげで交流の幅を広げることができました」

大竹「本屋の枠にとどまらない文化のクロスオーバーがちくさ正文館が果たしてきた大きな役割でした。それを象徴するのが1992年の大規模な野外劇『高丘親王航海記』です。これは幻想文学の先駆者・澁澤龍彦の遺作の舞台化で、ちくさ正文館では上演記念として澁澤龍彦著作展を開催。そして、馬場さんは公演のパンフレットに“水先案内人”として文章を寄せています」

馬場「私は澁澤さんと交流があって亡くなる少し前にも見舞いに行っているんです。その遺作の舞台化ですから絶対成功させないといけない、と実行委員長を務めました」

諏訪哲史さん(以下「諏訪」)「僕は社会人一年目の11月にこの舞台を観ているんです。大学在学中からドイツ文学者の種村季弘(すえひろ)先生に指導鞭撻をたまわり、種村先生は澁澤さんと親交が深く、この企画にもかかわっていた。恩師が関係する地元・名古屋での公演なので見逃すわけにはいかなかった。この時の打ち上げで馬場先生ら重鎮が揃っている写真に偶然僕が写っていて、馬場先生がそれを見つけて記事で取り上げてくれた。この写真があったから僕が種村先生の教え子であることが証明され、おかげで以降も澁澤一派の一員になることができたんです」

野口あや子さん(以下「野口」)「私は年齢的に観ていないんですが、古田さんにこの舞台の話を熱っぽくお聞きしました。スゴい舞台だったと何度も聞かされたので、観たこともないのに夢にまで出てきました(笑)。古田さんとお話しするようになったのは短歌研究新人賞をいただいてからのこと。当時は『あなたは理性的すぎるんだよ』といわれたんですが、古田さんにいわれたとおりにダンスや音楽などいろんな分野の人に会うようになるとやりたいことにどん欲になって、何年かたったら『お前、ほとんど鬼だな』と真逆の評価をいただきました(笑)」

大竹「ちくさ正文館が閉店し、心にぽっかり穴が空いてしまった、という声も聞こえてきます。私たちはこの穴をどうやって埋めていけばいいのでしょうか?」

馬場「本に関する素晴らしい知識を持った古田さんという存在をこのまま失うのは名古屋にとって大きな損失です。またどこかで書店の仕事をしてもらうとか、何か古田さんの力を活用できる機会をつくっていきたいですね」

諏訪「ちくさ正文館がなくなることに対して非常に腹が立っていて、これはなくしてしまった僕らの責任でもある。どこかの書店をジャックして一角だけ古田棚にしちゃうとか、古田棚をこっそり忍び込ませる計画が立てられないかな、と」

野口「ヒップホップの本を読んで面白かったから“これに近い本はありますか?”と聞くと、中世の謡曲や芸能の本を薦めてくれて、さらに次は能の本、その次は写真集、色見本帳と思いもよらなかった本を紹介してくれる。古田棚っていうのは古田さんの脳内なんだなぁと思っていました。あの一見まったく異なる本の結びつけ方を、何かしら活かせないものかと願っています」

あいうえお順に本を並べるなんてトンデモない!

【第一部後半】

「『古田棚』が生まれるまで ~書店人・古田一晴さんの仕事を振り返る~」

第一部後半では満を持して主役の古田さんが登場。来場者にとっておなじみの黒いエプロン、ワイシャツに細いネクタイという書店員スタイル。ほんの2か月ほど前は当たり前だったのにもう見られないその雄姿をスマホのカメラに収めようと、一斉にレンズが向けられます。ここでは、名古屋の出版社、風媒社(ふうばいしゃ)の編集長・劉永昇(りゅうえいしょう)さんがコメンテーターとして合わせて壇上に上がりました。

大竹「古田棚の特徴は、選書はもちろんですが独特の陳列。例えば文芸書は作者の五十音順が常識ですが、ちくさ正文館はそうではなかった」

古田一晴さん(以下「古田」)「あいうえお順に並べるなんてトンデモないことで、安部公房の隣に赤川次郎があっても意味がないでしょう。“傾向”で並べないと本と出合うきっかけにならないんです」

劉永昇さん(以下「劉」)「僕は学生時代に店の近くの英語塾に通っていて、時間があると立ち寄っていました。でも、行くとほしくなる本が見つかってしまう。小遣いでは買いきれない本がいっぱいある危険な場所でした。塾に行くふりをして月謝を本代にして使い込んでたら3カ月くらい続けたところで親にバレました(苦笑)。大手書店とは異なる本の並びで、関心領域が広がるのが魅力でした」

大竹「ちくさ正文館の“古田前史”としては、1970年代~80年まで『千艸』(ちくさ)というPR誌をつくっています。単なる店の宣伝ではなく、当時の前衛歌人の塚本邦雄、加藤周一などを取り上げた特集雑誌でした」

古田「創業者の谷口暢宏さん(故人)がすごく文学好きで、『千艸』は谷口さんが一番やりたかったことだった。塚本邦雄特集はちょうど僕がバイトで入った年で、塚本さんを呼んで講演会も開催している。塚本さんは寺山修司と並ぶ短歌界のカリスマでしたから、一書店がその講演会をやるなんて考えられないことでした」

大竹「その後、古田さんは自ら数々のフェアを企画、開催していく。今も語り継がれているのが1982年の『歴史書一万点ブックフェアー』です」

古田「1万点は当時、出版流通している日本中の歴史書をすべてかき集めるくらいのあり得ない規模だった。今なら手帳を並べるだけでもフェアというけど、この時は店を一軒つくるようなものでした。インターネットもない時代ですから、出版社から目録を取り寄せてそれに全部目を通して発注していた。以来、最後まで目録を使って仕事をしてきました。そうすると自然と本を見つける検索能力が身につくんです」

大竹「歴史書フェアというとお堅い印象を抱く人もいるかもしれません。しかし、古田さんは著書の中で“店では岩波の全集のフェアがあるととんでもなくお客さんが来てよく売れていた。でも自分は岩波文化はもう古い、と思っていた側面があった”と書かれています。自身が企画するフェアには、既存の教養、文化へのカウンターカルチャーという意味合いもあったのでしょうか?」

古田「この頃はちょうど歴史書が変革する過渡期で、歴史家の世代交代の時代だった。当時その中心にいた網野善彦先生、阿部謹也先生による講演会も開催した。時代の熱を感じ取って売り場で表現することは意識していました」

劉「今、書店全体の売り場面積は増えている一方で軒数は減っている。つまり大型店ばかりになっている。大手だと転勤もあるし、アルバイトも多い。そういう状況では、面積はあっても古田棚のような展開力のある売り場づくりは難しい。弊社も変わった本、売れない本を出しているので(苦笑)、それでも扱ってくれる書店さんの力ってすごく大きいんです。だから気持ちの通じる書店が減っているのはすごく悲しいし、これからも何とか協力し合って出版界を盛り上げていきたい」

大竹「古田さんは、ちくさ正文館の閉店を聞いたお客さんから“ここがなくなったらどこへ行けばいいんですか?”としきりに聞かれたとおっしゃっていました。あらためてお聞きします。私たちはどこへ行けばいいですか?」

古田「一軒気に入った店があるのは大事ですけど、僕も自分が本屋に入る前は何軒もはしごするのが当たり前でした。どんな店でも入ってみればそれなりに個性や発見がある。僕自身も、今まで行けてなかったところにあちこち行けるかな、と思っています」

古田さんのもうひとつの顔。映像作家としての活動とは?

第二部はアートシーンにおける古田さんの足跡をふり返ります。本屋の名物店長として知られた古田さんですが、実は知る人ぞ知る映画・映像の人というもうひとつの顔も持っています。高校生の時に既に実験映画を撮り、ちくさ正文館でアルバイトを始めたのと同時期の1974年には七ツ寺共同スタジオ(名古屋を代表する小劇場)の二村利之さんらと実験映画の上映グループ「狼少年牙王社」を設立しています。

【第二部】

「古田一晴さんの往くところアートあり ~関わったアートシーンを振り返る~」

聞き手は名古屋のサブカルチャーに詳しい編集者兼ライターの上原敏さん、コメンテーターは廃業評論家を自称する海上(うなかみ)宏美さんです。

上原敏さん(以下「上原」)「第二部では、古田さんの映像を中心としたこれまでの活動を“過去進行形”という形でふり返っていきたいと思います。古田さん、そしてコメンテーターの海上さんは、1983年の名大祭『FREE IMPROVISATION』で共演されています。そもそも2人のなれそめは?」

海上宏美さん(以下「海上」)「僕は東京でバンドをやっていて、名古屋の火田詮子(小劇場を中心に活躍した舞台女優)という女優と結婚したのを機に名古屋へ来たんです。彼女はE.L.L.(ElectricLadyLand=ロックの登竜門と呼ばれるライブハウス。通称「エル」)の平野(茂平)さんとバンドを組んだり、七ツ寺共同スタジオで公演をしたりしていたので、アングラな活動の中で必然的に古田さんとも知り合いました」

上原「古田さんは1976年に結成されたフリージャズの企画・主催をするグループ『七味唐がらし』にもかかわっています」

古田「僕はもともと映画屋なので、フリージャズ周辺の連中とは自然と仲良くなったんです。1981年には七味唐がらしが、田中泯(近年は俳優としても活躍するダンサー)、デレク・ベイリー(イギリスのギタリスト)、ミルフォード・グレイブス(アメリカのドラマー)を呼んで、即興パフォーマンス『行遊生』というイベントを開催した。これは当時の最高のパフォーマンスを生むことになるんですが、この頃からインプロビゼーション(即興演奏)の世界では、ロックもジャズも関係なく自由にやればいいんだというふうに変化していった」

上原「古田さんはその時期その時期で、時代性を反映した表現にかかわっている。でもどんどん変化して、過去はふり返らないという印象があります」

古田「当時は、音楽もグラフィックも半年後にはガラッと変わっているくらい時代が動いていて、ふり返っている暇がない、止まったら終わりという感じがあったんです」

海上「古田さんは一般的には書店員として評価されている。しかし、実験映像をつくる人というのが根本にある。作品をつくるということは、撮影して編集する、その過程ですべて工夫が必要とされる。古田棚にしても、やはり作品をつくっている人のつくり方だと感じるんです。そこが、古田さんを理解するために忘れてはならないポイントです」

古田「映画に関する企画や、ちくさ正文館のヒストリーブックなど、既に動き出しているもの、今後制作に入るものなど、計画はいろいろあります。モノをつくることに関してはまったくこれまで通りです」

◆◆◆

イベントはたっぷり3時間。登壇したゲスト陣も客席も、多彩な分野の人材が集い、その多士済々の交流は、古田さんが媒介となっていたことを実感できました。また、映像や音楽の分野での幅広い活動にもふれられ、その多彩な表現活動やネットワークを本と結び合わせていたことが、古田さんをスーパー書店員たらしめていたのだと、あらためて分かる貴重な機会となりました。会場に集まった誰もが古田さんの今後のさらなる活躍を期待し、本人の意欲もまったく衰えていない様子なのが頼もしく感じる一夜でした。

最後にひとつ、うれしいニュースも。「グッド・バイ ちくさ正文館 本の市」が2023年12月1日(金)~3日(日)に開催。閉店した店舗を会場に古書店などが集まり、良書を販売します。店舗ビルは年明けに解体される予定なので、これがちくさ正文館の本当のグランドフィナーレとなります。

古田さんは『名古屋とちくさ正文館』のあとがきで「ふり返らないことが現場を活性化する」と記しています。私たちも愛する書店がなくなってしまったことを悲しむばかりでなく、そこからまた生まれる次の何かを心のエネルギーに変え、名古屋を活性化する。それが、たくさんの出会いをもたらしてくれた名書店と名物店長への恩返しになるのではないでしょうか。

(写真にクレジット記載のあるもの以外は筆者撮影)