「政治はタブーじゃない」米大統領選に見る草の根民主主義

米大統領選挙がいよいよ盛り上がってきた。今から11月3日の投票日までの約8カ月、候補者は生き残りをかけて一層、熾烈な戦いを繰り広げ、米社会全体が高揚感に包まれる。その理由は、世界の政治的指導者を選ぶ重要な選挙というだけではない。米国民にとって大統領選は、有権者一人ひとりが、オープンに、楽しみながら自分たちのリーダーを選ぶ「草の根民主主義」を祝う、4年に1度の盛大な政治的お祭りだからだ。

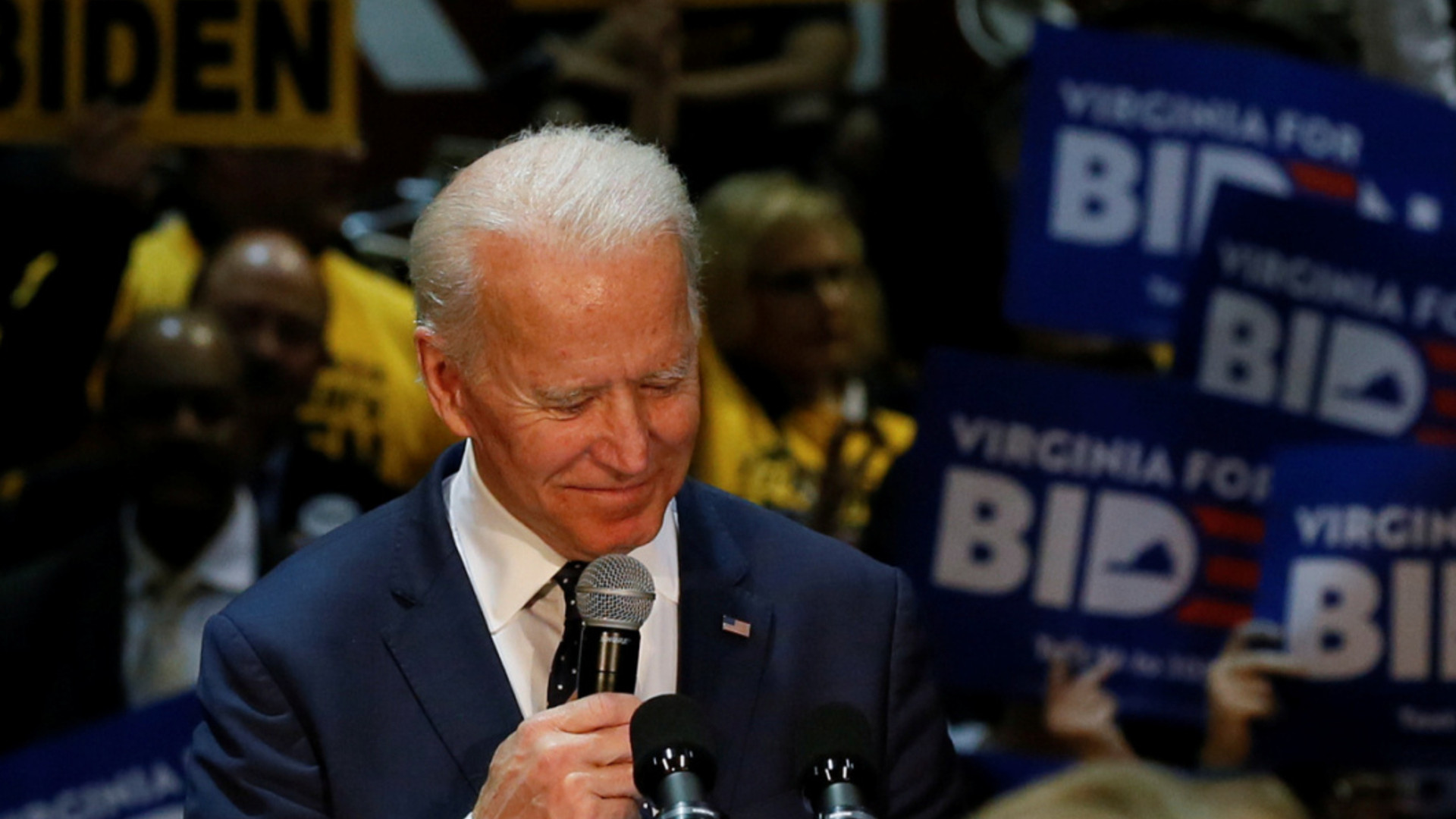

カメラの前でも堂々とする支持者

共和党の現職トランプ大統領と戦うことになる民主党の候補者選びが、早くも前半戦のヤマ場にさしかかっている。現地時間の3日火曜日、大票田のカリフォルニアを含む14の州と米領サモアは、一斉に候補者が決まる「スーパーチューズデー」を迎える。

そんな大統領選のテレビ中継を日本で見ていると、候補者が有権者に語り掛ける時のスタイルが日本と大きく違うことに気付く。よく目にするのは、演台から演説する候補者のすぐ後ろに、支持者とおぼしき大勢の人たちが幾重にも並び、演説に合わせて拍手を送ったり、歓声を上げたりする光景だ。みな堂々とし、テレビカメラに大写しにされても動じる様子はない。

同様の光景は、トランプ大統領の遊説でも見ることができる。日本の政治家が同じことをしたら、テレビ中継の際に、全員の顔にぼかしが入るのではないか。いつもそう想像しながら現地からの中継を見ている。

党員集会はお祭りムード

筆者は、日本の新聞社の駐米記者として、大統領選を2004年と2008年の2度にわたり取材した経験がある。取材を通して感じたのは、米国では、日本のように政治をタブー視することはなく、有権者にとって政治が非常に身近ということだ。

それを特に痛感したのは、2008年、ネバダ州で開かれた民主党の「党員集会」を取材した時だ。党員集会は、選挙区ごとに党員が集まり、話し合いや挙手で自分たちの候補を選ぶ独特の制度。今は、投票だけする「予備選」を選択する州が圧倒的に多いが、そうした中、民主主義の原点のような党員集会を見ることができたのは貴重な体験だった。

取材した党員集会は、ラスベガス市内のホテルの宴会場で開かれ、166人の党員が参加した。勤務先のレストランの厨房からコック帽をかぶったまま駆け付けたシェフもいた。オバマ、クリントン両候補の一騎打ちとなった集会は、それぞれの支持者がそろいのTシャツを着て、候補者のポスターを高々とかかげたり、候補者の名前を連呼したりするなど、正式なスタート時間前から大盛り上がり。

集会が始まると、すぐ挙手による投票が行われた。ところが、大接戦となり勝敗はいったん持ち越しに。すると、キャスティングボードを握る5人の態度未定者に対し、両陣営の代表がそれぞれの候補者の良さや政策をアピールする「説得工作」が始まった。支持者が固唾を飲んで見守る中、5人中4人がオバマ支持を表明し、オバマ候補の勝利が確定。同候補の支持者から大歓声が上がった。

30分ほどで終わった集会は、終始、お祭りムードに包まれた。誰が誰に投票したかも大っぴら。民主主義とは本来こういうものかもしれない。会場の片隅で、そう思った。

また、筆者が住んでいたロサンゼルスでは、大統領選が近づくと、自分の支持する候補者の名前の入ったバンパーステッカーを張ってさっそうと走る自家用車を、ひんぱんに見かけた。ひいきのプロ野球チームの帽子を自慢げにかぶって街中を歩くのと同じような感覚かもしれない。そんなことを考えながら、前を行く車をいつも眺めていた。

「政治はタブー」のウソ

「米国では政治、宗教、人種の話はタブー」。日本人が米国旅行や米国赴任をする際、よく聞かされる注意事項だ。しかし、これが必ずしも正しい情報でないことは、米国内の世論調査を見れば明らかだ。

メディアによく引用されるピュー・リサーチ・センターが昨年4月から5月にかけて実施した調査によると、あまり親しくない人と政治の話をすることについて、成人の17%が「全然問題ない、全然気にしない」、35%が「あまり問題ない、あまり気にしない」と回答。有権者の過半数が、政治の話をタブー視していないことが改めてわかった。

また、世論調査会社ギャラップの昨年6月の調査では、米成人の24%が、過去1週間の間に友人や家族と「政治の話」をしたと答えた。最も多かった「家族や家庭内の話」の46%に比べると大幅に低いが、旅行計画など「レジャーの話」の22%や、「仕事の話」の17%などを上回り、全体の2位につけた。

さらに、政治専門メディアのザ・ヒルが市場調査会会社と共同で昨年11月に実施したインターネット調査では、「支持政党や政治信条を異にする友人や家族と政治の話をするのは平気だ」と答えた有権者が、69%にも達した。

違いを認め合う教育

もちろん、政治の話はしたくないという米国人も多い。しかし、世論調査の結果や筆者の経験からは、少なくとも一般の日本人と比べると、米国人は政治に非常にオープンだ。その理由が、英国の植民地時代から受け継がれる住民自治の伝統に加え、子どものころから自分の考えを堂々と主張し、互いの意見や価値観の違いを認め合うことを重視する教育文化にあるのは、間違いない。

米国では、深夜のテレビ番組で現役の大統領や大統領選の候補者の言動が笑いのネタにされるのは日常茶飯事。プロスポーツ選手や俳優など著名人の政治的発言にも、世論は極めて寛容だ。米国人にとって、政治は非常に身近な存在なのだ。

日本が学ぶことは多い

ひるがえって日本はどうか。日本では、選挙で誰に投票するかは、たとえ夫婦や親子の間でも秘密という家庭が多いなど、人前で政治を語ることはタブーという雰囲気が強い。スポーツ選手や有名芸能人が政治について語ることも滅多にない。語ればネット上で袋叩きにあう。

「国境なき記者団」が毎年発表している「報道自由度ランキング」では、日本は先進国の中でダントツの最下位、全体でも67位(2019年)と非常に低い。その原因は、政治や政治問題を語ることをタブー視したり、面と向かって反対意見を述べることを躊躇させたりする、日本独特の文化や風潮と無関係ではないと、筆者は見ている。

政治や政治問題を語ることがタブー視されれば、当然、社会が直面する様々な問題の解決に向けた国民的な議論は盛り上がらない。世界経済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャップ指数」(男女平等ランキング)で、日本が調査対象153カ国中、121位(2019年)と惨憺たる状況なのは、その一例だろう。出口の見えない原発問題もそうだ。

米大統領選は、どうしても誰が勝つかに関心が集中しがちだ。だが、実は、民主主義のお手本として、日本が大統領選から学ぶことは多い。