イナゴの大群は今どうしている? 5000億匹との戦いと、『ネイチャー』最新研究で遺伝子操作問題

Q. 大量に発生したイナゴは今どうしていますか。

今は、春から登場し始めた第2世代や第3世代の繁殖の対応に追われている。

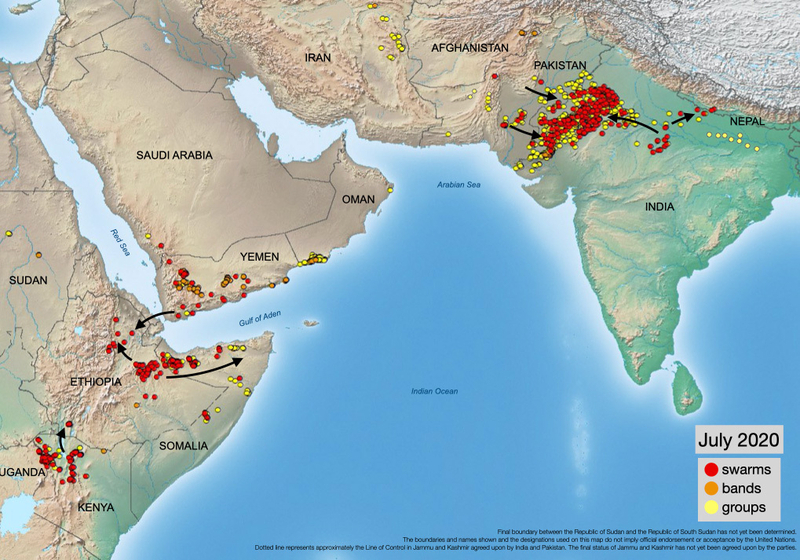

まずアジアの状況を語るなら、イナゴの群れは4月にインドに到達した。インドとパキスタンの国境の両側で、大変深刻な状況が続いている。

春にかえった大群が、いまモンスーンで繁殖している。9月には、第2世代の夏季繁殖が始まるだろう。両国ではいま、大規模な防除作業が進行中である。

アフリカではいまも、根気強い駆除作業が続けられている。国際連合食糧農業機関(FAO。以下、国連食農機関)が大変な努力をしている。

Q. これから収まりそうですか。

努力の甲斐があって、ケニアでは、あと3週間くらいで撲滅できそうだという、少しほっとするニュースが入ってきた。

国連食農機関によると、以前に被害を受けたのは29の郡だったが、今は2つの郡だけが害虫に直面している。

国連食農機関の「ミスター・イナゴ」ことシリル・フェラン氏(東アフリカ復活チーム長)によると、ケニアにおいて戦いは成功しているが、近隣諸国は依然として危機にさらされたままであるという。

「イナゴ雲は1日に150キロもの距離を恐ろしい速度で移動することもあるので、監視が緩和されるべきではない」と言っている。

Q. 今まではどうやって駆除してきたのでしょう。

空からヘリコプターや飛行機などで殺虫剤を撒く。あるいは、大群になる前に、幼虫の段階で駆除する。これが最も効果的だ。今まで5000億匹ほどのイナゴを駆除できた。

Q. 5000億匹とはすごい数字です。

人間は今地球上に、約78億人いる。全人間数のざっと64倍ものイナゴを殺処分したことになる。

Q. そんなに殺虫剤をまいて大丈夫なのでしょうか。

菌類(きのこ類)を素にしたバイオ殺虫剤がある。約50年前から存在する。ただ残念ながら、使いにくいので、あまり普及していない。使用には冷やしておかないといけないのだ。

ただアフリカでは、上流で何もしないと大災害のリスクがあることを十分に認識しているので、殺虫剤使用の問題はない。

実際、非常事態なのだ。農業データ分析会社グロ・インテリジェンスの4月の推計によると、エチオピア、ケニア、ソマリアだけでも、2500万ヘクタール以上の耕地にイナゴの被害が出ている。

日本の耕地は約444万ヘクタールだから、約5.6倍ということになる。

イナゴに食糧を食い尽くされて、人間の食糧危機が起こるのは必至だし、生態系にも大きな影響がある。

Q. イナゴの大群は、ルクセンブルク国ほどの大きさもあると言われています。同国の面積は約2600平方キロメートルで、東京都の約2200平方キロよりも大きいです。このような大量発生は、驚くべきものなのでしょうか。

いいえ、国連食農機関はずっと監視してきた。この危機の発端は、2018年だ。サイクロンがイエメン沿岸を襲った時である。

半砂漠地帯で大雨が降ると、爆発的な増殖を引き起こす。好条件が満たされると、指数関数的に繁殖して増加する。

ある世代から次の世代には、彼らの数は3ヶ月で20倍、半年で400倍になる。孤立したイナゴは無害だが、一旦群集行動を起こすと行動を変えてしまう。そして、作物を荒廃させる巨大な大群を形成する。これがイエメンで起きたことだ。

その後、大群はイラン、パキスタン、インドに広がり、同時にアラビア半島の他の地域や東アフリカにも広がっていった。

Q. 2年も前に原因があったのなら、どうにかできなかったのですか。

予防が最も大事なのは、わかっている。

しかし、逆説的なことに、侵略がないと資金が減り、予防の努力が弱くなってしまうのだ。そのために、我々は10年、15年ごとに周期的な危機を経験している。

その上、政治的な要因も決定的だ。イエメンやソマリアのような紛争国では、予防が不足しているのだ。

最も良い方法は、繁殖が激しい場所を特定して、地上の幼虫の集約化が始まったら、すぐに駆除することだ。

関係国では、殺虫剤を人が背負って、あるいは全地形対応車に搭載して散布する。地域に密着した、小規模な介入ですむのだ。

例えばモーリタニアの場合、毎年数百平方キロメートルの処理を行っている。そのため、今回の危機では、モーリタニアでの影響は限定的なのだ。

Q. 今はもう、どうしようもない状況になっているように見えます。でも予防していれば、惨事は防げるのですね。

そうだ。国連食農機関は、すでに形成されてしまったイナゴの大群と戦うために、7000万ドル(約75億円)の資金調達をする国際支援のアピールを始めたばかりだ。

今となっては殺虫剤の散布には、飛行機やヘリコプターが必要になる。それは予防よりはるかに高価であり、生態系への影響ははるかに大きい。2003年、大群が西アフリカを荒らした際には、対応が遅れ、最終的には当初の予定の10倍の費用がかかってしまった。

実際、2003年から2005年には、4億ドル(約420億円)以上の資金が必要だった。今年は、ケニア、ソマリア、エチオピアなどの東アフリカのいくつかの国を支援するために、すでに1億5000万から2億ドル(約210億円)を投じている。

一度大群が発生してしまうと、1日に100km以上の距離を移動し、1平方キロメートルの大群は、次世代に3~4倍もの「雲」を発生させることができる。こうなると、対処は大変複雑で難しいのだ。

それでも、ここ数十年で、イナゴの侵略に対する戦いは大きく改善された。国連食農機関のリーダーシップのもと、各国の連携が進み、新しい技術を活用した情報交換が効率的に行われるようになってきている。

Q. 技術開発で、これからどのような対策ができますか。

イナゴが集まる場所や、発生場所をターゲットにした、コンピュータ予測モデルの開発が進められている。

例えば、フランスの公共機関「CIRAD」(開発のための農業研究国際センター)研究チームでは、衛星画像を使って、イナゴが最も集まりやすい場所を特定することで、このようなモデルの確立に取り組んでいる。

「CIRAD」では、日本の「国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(JIRCAS)」と提携して、イナゴの体温調節行動の研究も行っている。

東アフリカと西アフリカの違いは、述べておく必要があるだろう。

西アフリカでは、国連食農機関の「西部地域砂漠イナゴ防除委員会」(CLCPRO-FAO)のもと、近年予防管理が改善されている。

この機関は、被災国同士が、より効率的な技術を使って、密接に情報交換をして協力し合えるように努力してきた。フランスの「CIRAD」が関与している研究・訓練活動を維持することも、含まれている。

しかし、東アフリカでは、多くの良い習慣が失われているのだ。

さらに、8月12日に科学誌『ネイチャー』に発表されたばかりの論文が、今後の動きを変えるかもしれない。

Q. どういった研究発表なのでしょう。

イナゴが大量発生する現象の起源となるフェロモンを発見したというものだ。「4-vinylanisole」という(4VA。4-methoxystyreneとしても知られる)。中国科学院のグループの発表だ。

イナゴは、単独では害はない。単独の移動性のイナゴが大群をつくると、壊滅的な影響をもたらす。

今まで科学者たちは、孤独な移動性のイナゴが、何によって集まって群れをつくるようになるのか、わからなかった。「集合フェロモン」として知られているものが、原因ではないかと考えていた。

この研究では、群発性イナゴによってのみ放出される化合物を特定することから、探索を始めた。

それが4VAであると、特定したのだ。実験によると、孤独型と群生型の両方を含む、あらゆる性別と年齢のイナゴにとって、4VAは魅力的であることが証明されたという。

孤立したイナゴは、4~5個体ほどの小さなグループになると、4VAの放出を開始するという。集団の規模が大きくなると、4VAの濃度が急上昇し、より大きな信号を発する可能性があり、群れの指数関数的な成長に寄与すると述べている。

さらに、このフェロモン臭の受容体も特定した(「OR35」という)。この受容体の機能は「CRISPR-Cas9」なるものを用いて、失わせることができるという。

イナゴは、触角から伸びる特定の感覚毛に宿っている所で4VAを検出することもわかった。フェロモン受容体を壊すと、触角の電気生理学的反応が著しく低下して、4VAフェロモンに惹きつけられなくなったというのだ。

Q. この研究から、どういう対策が考えられるのでしょう。

触角が4VAを感知するのを防ぐ化合物を、イナゴに散布する。こうすれば、群生化を防ぐことができると研究者たちは示唆している。

あるいは、この4VA検出器を削除するよう遺伝子組み換えされたイナゴを解き放つ。こうすれば、群れる可能性が低くなるので、制御手段として導入される可能性がある。

参考記事(CNNニュース): 遺伝子組み換えた蚊7.5億匹を放つ計画、地元が承認 米フロリダ州

Q. このような方法は、問題が生じないのでしょうか。

もちろん、種の遺伝子構成を変えることは、倫理的な問題がある。

農家や自然保護活動家だけの問題ではない。影響を受ける可能性のある人たちは、彼らだけではない。生態系を変える可能性があるのだから、すべての人間にとって問題だ。

さらに、「CIRAD」のシリル・ピウ氏は、完全に行うことは難しいのではと、疑問を投げかけている。

理由は二つある。

一つ目は、この研究で使われたのは、砂漠のイナゴ、つまり移動性のイナゴである。しかし、この群集的な行動を持たない他の種類のイナゴやバッタはどうだろうか。同じ地域で大量に見つかって、増殖して作物に深刻な損害を与える可能性がある。

二つ目は、遺伝子操作をして、4VAフェロモンの感受性のないイナゴを解き放しても、野生の(正常な)同族と繁殖をして、結局はこの群のゲノム(遺伝子)を変えてしまうことになるのではないかという。

ピウ氏は「農業に最も壊滅的な打撃を与える種の一つと一緒になって、魔術師の弟子のような真似をするのはやめたほうがいい」と言っている。

Q. 今後どうなっていくのでしょう。

殺虫剤を散布するよりも、この方法のほうが自然に良いという意見もある。

しかし、予防方法が存在し成功例があるのに、人間にとってまだまだ未知の領域であり、未知の戦いを引き起こす可能性がある方法を試すのは、一体どうなのだろうか。「地球の『ジュラシック・パーク』化」と言う人もいる。

実験室の中の話ではないのだ。アフリカからアジアまで、広域の生態系に影響を与える可能性がある試みを、本当に行うのだろうか。あまりにも空恐ろしい感じがする。

さらに、この研究を報告したのは、中国のグループだ。中国は(まだ?)今回の大波には影響されていない。でも、蝗害(こうがい)に悩まされることがあるからこそ、この研究に熱心だったのだ。

隣国中国でイナゴの大群が発生したときに、遺伝子操作の方法を試みるかもしれない。反対する民主的な団体の存在は、期待できない国である。

まったくもって他人事ではない。日本の生態系や人間にも影響を及ぼさないと、誰が保証できるだろうか。

* * * * * *

※この記事は、CIRADのシリル・ピウ氏の3つのインタビューを中心に、参考記事の情報を織り交ぜながら筆者が構成しました。

◎INTERVIEW. Comment limiter les ravages causEs par les nuEes de criquets sur l'agriculture ?

Entretien avec Cyril Piou

(フランスの科学誌「Sciences et Avnir」8月17日ネット掲載)

◎Cyril Piou: Contre les criquets, la prEvention est la meilleure rEponseE

(スイスの新聞「Le Temps」1月29日ネット掲載)

◎Cyril Piou : Contre les invasions de criquets, il faut miser sur la prEvention

Cirad- La recherche agronomique pour le dEveloppement

参考記事

◎FAO Locust Watch--Desert Locust

◎Le Kenya est en bonne voie pour Eradiquer les criquets pElerins d’ici septembre prochain (FAO)

(Agence Ecofin発。2010年にジュネーブに設立されたアフリカ経済の専門紙)

◎La FAO optimiste sur l'Eradication des criquets au Kenya, mais pas dans le reste de la rEgion

(ラジオ・フランス・インターナショナル)

◎A single molecule may entice normally solitary locusts to form massive swarms

(Sciences News 8月12日)

◎Nature : 4-Vinylanisole is an aggregation pheromone in locusts(『ネイチャー』の公式サイト)

* * * * * *

【イナゴの表記について】

この被害を報じる記事では、よく「サバクトビバッタ」と表記されています(サバクワタリバッタ、サバクバッタ、エジプトツチイナゴとも呼ぶそうです)。

この記事ではあえて、日本人が昔からもっている言葉を優先しました。

イナゴはもともと「稲子」と言われ、「稲を食べる害虫」を指しました。一般にはマイナスのイメージを含む言葉です。バッタには、一般的にこのイメージはありません。ただ学術的に分類しようとすると、異なってきます。

たとえ規模は違っても、日本語には伝統的に「イナゴの群れが襲ってくる」という表現はありますが、「バッタの群れが襲ってくる」という表現はありません。この記事は、いかに人々が害と戦っているかを伝えるのが目的です。ご了承ください。

詳細な説明をしますと。

ここでは複数の言語が関わってくるので、よけいにややこしいです。群をつくり長距離を飛び、広域で破壊的なまでに作物を荒らすようになったものは、フランス語ではcriquet、英語ではlocustと言います。しかし、日本には歴史的にここまですさまじい蝗害が存在しなかったらしいためか、これにぴったり相当する言葉がありません。

聖書や中国の歴史書など、広域で破滅的な被害が描写されている外国の文献には、「イナゴ」の言葉が使われてきました。

筆者の理解では、問題が生じるのは、最初にできたのは言葉で、学術的分類は後からできたためだと思います。

英仏日どの言語圏でも、一般の人は、色や飛び方などで呼び名を決めているのは興味深いです。

例えば、一般的に緑色だと、日本語でバッタ、仏語でsauterelle、英語でgrasshopperと呼ばれます(そして3言語で、学者に「色で区別しないで」と注意されている)。

そして、英語のgrasshopperは「hop=飛び跳ねる」、フランス語のsauterelleは「sauter=ジャンプする」という言葉から来ているのも、共通しています。日本語のバッタに近いです(でも学術的には「ぴょんぴょん飛ばないバッタもいるから、飛ぶものをバッタと呼ぶのはおかしい」と言われるかもしれません)。

しかし、フランス語のsauterelleとcriquet、英語のgrasshopperとlocustでも、完全に同じではないようです。「日本では学術的にバッタとイナゴを区別するが、世界には区別しないやり方もある」という記述を見ました。要確認ですが、仏語と英語の説明を読んでいると、この2言語だけでも(大変似ているが)全く同じではない感じを受けるので、おそらく正しいのでしょう。

バッタやイナゴと呼ばれるような虫は、世界で1万5000種以上あると言われます。地域風土によって、虫には(そっくりであっても)違いが生じてきます。末端のほうの種の分け方に、各文化で違いが生じるのは、当然のように思えます。アラビア語圏では違う、アフリカの各部族(言語)では違うという可能性もあるのではないでしょうか。

言語による違い、学術上の種の末端の違いを言っていると際限がないので、この記事では訳出にあたって、古来より日本人がもっている言葉の意味合いを重視することにしました。