明治5年12月は2日までしかなく給料カットで太陽暦導入 それまでは太陰暦と二十四節気・雑節

太陰暦から太陽暦へ

日本では、明治5年12月2日(1872年12月31日)を大晦日とし、翌日を明治6年1月1日(1873年1月1日)とした新しい歴が使われています。

これが太陽暦(グレゴリオ暦)です。

当時、明治政府は、欧米の風習に合わせて近代化を図ろうとする考えと、財政難に陥っていたため役人(公務員)の給料を一ヶ月払わなくてすむということからの採用といわれています。

つまり、12月は2日しかないので、12月分の給料をカットしたわけですが、見かけの効果で、財政難の解消とはほど遠い小手先の対処でした。

「28日早く新年がきた」ということで、普段なら大反対が起きたのでしょうが、明治維新直後の混乱の真っ最中であり、あれよあれよという間に、人々に新しい時代が到来したとの強いインパクトを与えながら実行されたのではないかと思います。

函館地方気象台設立は太陰暦の時

明治8年(1875年)6月1日には、東京市赤坂で、内務省地理局によって東京気象台と称された気象係(現在の気象庁)が設置され、東京での気象等の観測が始まりました。

太陽暦採用後のことで、これを記念して、6月1日が気象記念日となっています。

ただ、気象庁の地方組織の函館地方気象台だけは、設立されたのが東京気象台の設立より前の太陰暦の時代です。

北海道開拓使によって函館気候測量所(現在の函館地方気象台)が設置され、日本で初めて気象等の観測が始まったのは、明治5年(1872年)7月23日のことです。

太陽暦採用前なので、これを太陽暦になおすと、1872年8月26日になります。

筆者の気象庁生活は函館海洋気象台(当時、現在の函館地方気象台)で始まりましたが、当時設立記念日が、7月23日と8月26日の2つありました。

太陽暦採用以前の暦は太陽太陰暦

太陽歴採用以前の暦は、月の満ち欠けをもとにした太陰暦でした。

家々にカレンダーがない時代、日々の生活は、空を見上げれば容易に日にちが分かる月の満ち欠けを使う方法が便利でした。

しかし、月の満ち欠けの周期は約29.5日ですので、12ヶ月では354日になります。

月日は季節に対して1年に約11日ずつ前にずれていきますので、閏月を設け、19年に7回の割合で挿入して、季節と月日のずれがあまり大きくならないように調整しました。

例えば、明治3年(1870年)には、10月と11月の間に閏10月が入りましたので、1年が13ヶ月です。

どこに閏月を入れるかは、その時の権威者が決めていましたので、決め方によっては月が替わります。

この方法では、年によって、季節が最大で約1ヶ月も前後してしまうことがあり、農作業には使えませんでした。

このため、農作業は、太陽の動きをもとにした二十四節気をもとに行われていました。

太陽暦採用以前は太陰暦ではなく、太陽太陰暦と呼ばれるものだったのです。

二十四節気

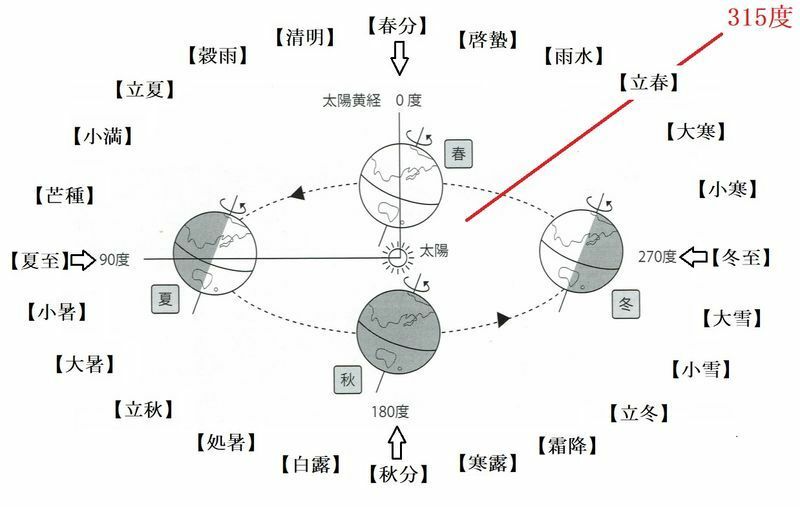

二十四節気は太陽黄経が315度のときで、一番寒い頃にあたる立春(2月4日頃)を基準とした二十四節気をつくっていました。

立春・雨水・啓蟄・春分……大寒という、約半月ごとの季節の目安が二十四節気で、太陽の動きを基準にしていましたので、今の太陽暦の月日と毎年ほぼ同じとなります(図)。

したがって、季節を知るための目安として最適でした。

しかし、二十四節気は、中国の内陸部で作られ、日本に伝えられたものですので、中国で使われていた用語をそのまま使うと、日本の季節とはずれています。

中国内陸部の方が、海に囲まれた日本より早く暑くなり、早く寒くなるからです。

このずれを、あえてそのまま使っているのは、予告として利用する昔の日本人の知恵があったのではないかと思います。

大寒なら「これから一番寒い時季を迎えるので準備」、立春なら「もうすぐ春がくるのでもうしばらく我慢」とか、近い未来を思う使い方です。

雑節

昔の日本人は、中国由来の二十四節気だけでなく、立春から数えた日などをもとに、日本で補助的に作られた「雑節」も利用していました。

「雑節」には、「彼岸」・「八十八夜」・「入梅」・「半夏生」・「土用」・「二百十日」・「節分」などがあり、季節の変化をつかむための目安として使われました。

例えば、「八十八夜の茶摘み」とか「八十八夜の別れ霜」として使われている「八十八夜」があります。

立春から数えて88日目(5月2日頃)の夜である「八十八夜」は、茶摘みなどの初夏の農作業を始める頃です。

この頃になると、霜もおりなくなりますので「別れ霜」となり、稲の田植えや夏作物の種をまく時期の目安に使っていました。

しかし、「八十八夜」でも年によっては霜がおりることがあります。

この時は、植物がある程度成長した後の霜ですので、大きな被害が発生します。

このため、「八十八夜の泣き霜」という言葉もあります。

また、立春から210日目を「二百十日(9月1日頃)」といいます。

台風が秋雨前線を刺激し大雨を降らせ、大きな被害が発生することが多いのは、稲穂が実った後の9月中旬から下旬で、「二百十日」より後のことです。

「二百十日は暴風雨(台風)の厄日」として警戒してきたのは、これから(台風による)暴風雨で大きな被害を受けるシーズンを迎えるので、それに備えようということと思います。

これも、雑節を予告として使う、昔の日本人の知恵と思います。

図の出典:「饒村曜(平成24年(2012年))、お天気ニュースの読み方・使い方、オーム社」に筆者加筆。