太平洋側の大雪と大雪特別警報

太平洋側で大雪の可能性

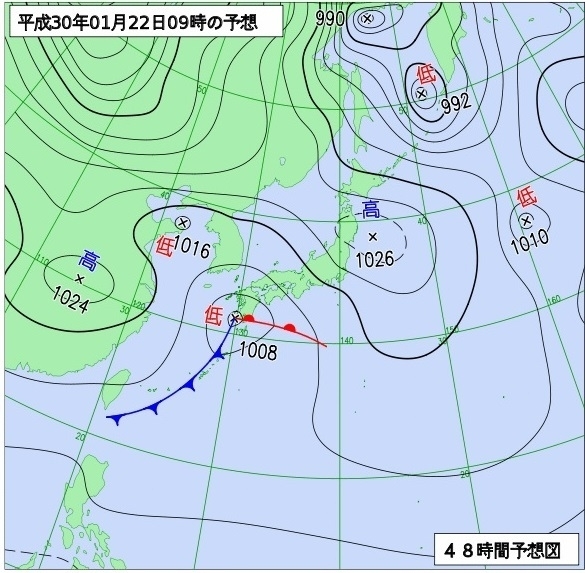

本州南岸を低気圧が発達しながら東進するため、週明けの月曜日は、太平洋側の地方で大雪の可能性があります(図1)。

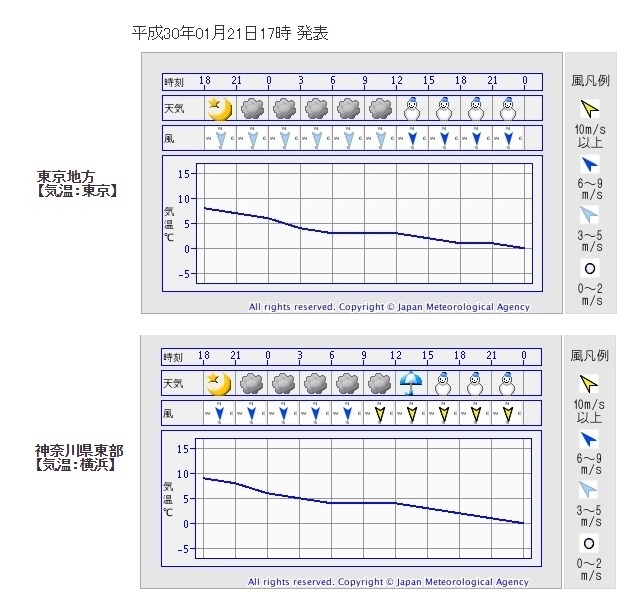

東京地方では、大雪警報を発表する可能性が「高」、横浜市では大雪警報を発表する可能性が「中」です。この若干の差は、南から暖気が入って大雪ではなく大雨となる可能性が横浜のほうが多少高いからです(図2)。

関東地方南部では、朝の通勤・通学時間帯は曇なのに、夕方の通勤・通学時間帯は雪という、交通機関が一番混乱しやすい降り方です(図3)。

朝の通勤・通学時間帯が曇でも、昼過ぎから変わりますので、「帰宅するときは雪」という意識で、雪の備えをして出かける必要があります。

大雪注意報や大雪警報の発表基準の地域差

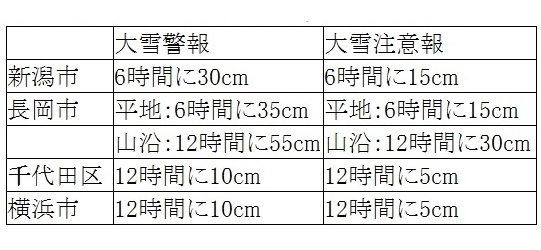

気象庁では、大雪災害の発生するおそれがあるときには大雪注意報を、重大な災害の発生するおそれがあるときには大雪警報を発表しています。

大雪注違報や大雪警報の発表基準は、市町村ごとに過去の災害を網羅的に調査したうえで決められていますので、少しの雪でも災害が起きやすい地方では基準値が低く、多少の雪では災害が起きにくい地方では基準値が高く設定されています。

例えば、東京都千代田区で12時間に10センチの雪が降れば大雪警報の発表ですが、新潟市で12時間に10センチの雪(6時間では10センチより少ない数値の雪)では、大雪警報どころか、大雪注意報の基準にも達しない雪です(表)。

本州南岸を低気圧が発達しながら通過するため、「太平洋側では大雪の可能性があります」といっても、ここでいう大雪は、日本海側の大雪に比べれば、少ない量です。

しかし、量は少ないのですが、雪に対する経験や備えがないため、交通機関が止まるなどの大きな影響がでます。

大雪特別警報

また、数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合には大雪特別警報を発表しています(運用開始は平成25年(2013年)8月30日)。これは、これまでの気象警報より強く警戒を迫るもので、従来は警戒が発表されていても迅速な避難行動とならなかったものを、確実な避難行動に移してもらうのが狙いです。

大雪特別警報については、府県程度の広がりをもって50年に一度の積雪深となり、その後も警報級の降雪が丸一日程度続くと予想される場合を想定しています。

平成26年(2014年)2月14日夜から15日にかけて、関東・甲信、東北地方で記録的な大雪となり、甲府市では1時間に1~9センチの降雪が続いて積雪が114センチと、119年の観測で最大であった49センチを大幅に上回りましたが、このときは、大雪特別警報が発表とはなりませんでした(図4)。

50年に一度の積雪深の値が小さな地域ついては、既往最深積雪を用いて基準が設定されており、甲府は41センチが基準でした。甲府では14日17時に指標の41センチを超えましたが、基準をクリアした後に、警報級の降雪が丸一日程度続く予想ではなかったからです(実際も続きませんでした)。

つまり、南岸低気圧に伴う大雪では、事実上、大雪特別警報の発表はありません。

平成26年2月の太平洋側の大雪のとき、大雪特別警報の運用に問題があるのではとの指摘がでました。羽鳥光彦気象庁長官は、2月20日の定例記者会見で、量的な予測精度が不十分だったので、量的技術の向上に努めたいと述べています。また、特別警報の発表基準は見直す必要はないが、気象庁から自治体へ直接電話し、適宜、危機感を伝えると説明しています。

図1、図2、図3、表の出典:気象庁ホームページ。

図4の出典:気象庁ホームページのデータをもとに著者作成。