大学生109名に聞いた 飲食店バイトで捨てる食べ物

2018年5月16日、東洋大学経済学部2年生〜4年生109名に、「世界と日本の食品ロス」について講義を行なった。講義と並行して、飲食系でのアルバイト経験の有無と、仕事の一環で食べ物を捨てたことがあるかどうか、どんな食べ物をどれくらい捨てたか、アンケートを取った。東洋大学は、株式会社朝日ネットが開発したリアルタイムアンケートシステム「respon(レスポン)」を導入している。アンケートには、このシステムを活用した。

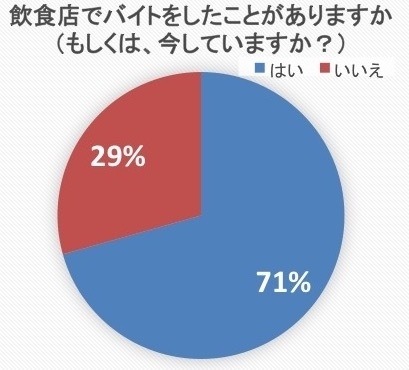

71%が「飲食系バイト経験あり」

対象者109名に聞いた結果、全体の約71%にあたる77名がバイト経験あり、32名が無しだった。

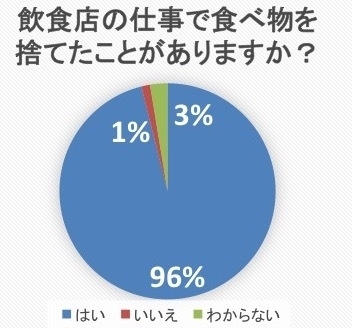

96%が「仕事で食べ物を捨てたことがある」

次に、アルバイト経験のある77名に「飲食店の仕事で食べ物を捨てたことがありますか?」と聞いたところ、約96%にあたる74名が「はい」と答えた。いいえと答えたのが1名、わからないと答えたのが2名。

おにぎり100個以上、寿司80皿・・・

仕事として食べ物を捨てたことのある場合、どんな食べ物をどれくらいの量捨てたかについて、自由回答で聞いた。

焼肉・ステーキなど肉系

「ステーキ肉、ハンバーグ、付け合わせの野菜、サラダバーの残り、スープの残り。1日にゴミ袋2袋分くらい」

「焼肉屋で出した肉を焼かないまま捨てた だいたい出した分の1〜2割くらい」

「牛肉を10人前ほど」

「某牛タン専門店ですが、牛タンの切れ端は誰かしらが持ち帰っていますが、お客様に提供した牛タン、浅漬け、青唐辛子の南蛮味噌、麦入りご飯、スープで、食べ残したものを廃棄しています。主に浅漬けを残されるお客様がとても多くいらっしゃいます。ゴミ袋を2袋分くらいは毎日出ていると思います」

「串カツ屋で働いています。廃棄の串カツ、期限切れの串カツ、合わせて2年で1000本以上は廃棄していると思います。実際に自分は多い日で1日40本〜50本程捨てました」

「お客さんが残した肉を大量に捨てた」

「お客様が残した肉、前菜」

ラーメン・蕎麦・韓国料理など

「賞味期限の切れた豆腐、お客さんが残したラーメンの残飯、チャーシューの切れ端。毎日、ゴミ袋がいっぱいになるくらいの量が捨てられている」

「麺を10人前以上捨てていた」

「多い時で1日にお肉、サラダ、クッパなどを30リットルのゴミ袋がいっぱいになるくらい捨てました」

「ライスとか、キムチやナムルなどの漬物をよく捨てます。加えて、中国人のお客さんが来ると決まって全体的にオーダーされたものを捨てます。(文化的に多く頼んで残すのがマナーらしいです)」

「蕎麦屋で働いていて大盛り無料になってるが食べずに帰って(筆者注:返って)くることが多い」

寿司・鍋など

「寿司80皿ぐらい」

「寿司屋でのバイトにて毎回、シャリ1〜2キロほど、寿司ネタはトレイで1〜2個」

「宴会などで出した酢飯などを大量に廃棄しました」

「食べ放題の鍋屋でバイトしてます。食べ放題のお肉で1皿5枚くらいカットされたお肉のお皿を10皿以上は食べ残しが戻って来るので捨てます。あとは残されたポン酢やゴマだれ。カレーはセルフで置いてありますが当日廃棄なのでセルフで出した分はその日に捨てます。でもなるべくロスがないように各人が調整しています」

パスタ・ピザなどイタリアン系

「このお店(牛タン系)で働く前は、パスタ・ピザのお店で働いていましたが、その時は、パスタ・ピザはもちろん、ポテトやナゲットも廃棄になっています。あとは、売れ残ったパンケーキもあります。全部だと、ゴミ袋半分以上が平均だったように思います」

「ピザなどの食べ残しを3〜4人分くらい」

「お客様の食べ残したピザやパスタを数えきれない程捨てました」

パン・カフェ・デザートなど

「ラテアートで使わなかったミルクを1日2リットル程度、売り切れなかったパンやクッキーなど、1日10個以上、そのほか、消費期限切れの仕込み材料」

「チョコレートをどのぐらいかはわかりません」

「期限がその日のケーキやサンドウィッチなど、だいたいそれぞれ2食分くらい捨てます」

「売り残ったケーキ2、3個 パン2、3個 ドリンク類合わせて3リットルほど 解凍後余ってしまった野菜類、魚介類、両手にのるくらい」

「パンのバンズを52個、金曜日に捨てました。金額にしておよそ5,000円弱です」

スーパーマーケット

「スーパーでのバイト時、おにぎり3〜8個、弁当1〜5個、パン1〜3個、惣菜3〜10個、スーパーのカゴ約2つ分を廃棄してた」

コンビニエンスストア

「コンビニではお弁当、お惣菜をカゴ1つ分捨てていました」

その他

「お客さんの廃棄物 失敗した料理 賞味期限切れのものetc...」

「営業終了後にご飯を10キロ捨てた」

「米を多い時には10キロ以上 とろろも多い時には1キロくらい捨てます」

「仕込み中に出たお客様に提供できない端っこの部分を一回の仕込みに100グラムなど」

「肉野菜を1日に1キロくらいです」

「食材の端材を1キロ程度捨ててました」

「鶏肉、ベーコンをお茶碗いっぱい分ぐらい」

「賞味期限が切れたものです。全部捨てました」

「多い時は、買い物カゴ2つ分くらい」

「お客さんの残した料理を主に、食べられない部分や腐っている食材、失敗した料理など一日数キロ捨てている」

「当日売り残った(筆者注:売れ残った)刺身、唐揚げなど」

「人の食べ残しを大量に」

「丼ものの米3分の1くらい、手付かずのお通し等」

「飲食店では平均して毎日パンをゴミ袋1つ分とその他の食材(野菜、肉、魚など)をゴミ袋2つ分」

「間違えて作ってしまったものなど、賞味期限が切れたものなど」

「食べ残しをゴミ袋半分くらい」

「付け合わせ、飾りの野菜・・・7割程は残されている スープ・・具だけ食べて汁を残す人はかなり多い 白米・・・稀にほぼ手がつけられていないものがある」

「ハンバーグ、米、卵、食べ残し、量はわかりません」

「レタスを1束」

「野菜など」

「廃棄の肉、野菜を賞味期限過ぎたものは捨てている。お客様が残した食べ物も全て捨てている」

「天ぷらを揚げた時に出る、カスを毎日ゴミ袋2袋分くらい」

「白米と唐揚げを大量に捨てた」

「おにぎりを100個以上捨てました」

「お客さんが残したものや消費期限が過ぎたもの、仕込みすぎてしまったものなど、一日で大きなゴミ箱がいっぱいになるくらい」

「その日廃棄のものを全て」

「客が残したまだ食べられるお肉や野菜やご飯、スープなどは全部捨てる。また色が悪くなったお肉や野菜なども提供できないので廃棄として捨てる」

「お客さんの食べ残しを多い時は提供した時のそのまま、あるいは半分くらい捨てた」

「食パンの耳の切り落としを4斤分、レタス1つあたりの芯の部分など」

「前菜系 全体の3分の1程度」

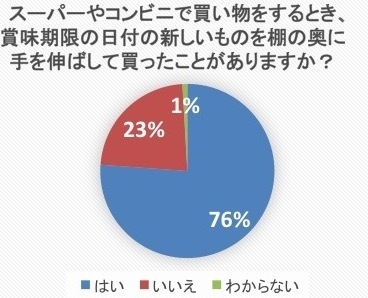

買い物の時、奥に手を伸ばして新しいものを取る「76%」

今回は、飲食店のバイトでの経験に合わせて、普段の消費行動についても聞いた。

買い物の時、棚の奥に手を伸ばして賞味期限の日付の新しいものを取ることがあるかについて、76%にあたる83名が「はい」と答えた。

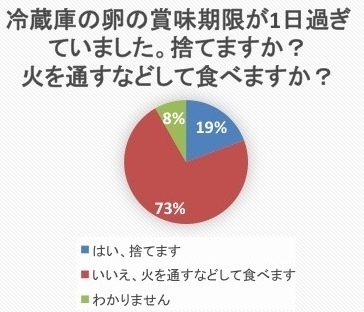

冷蔵庫の卵の賞味期限が1日過ぎていたら火を通して食べる「72%」

冷蔵庫に閉まっておいた卵の賞味期限が1日過ぎていた場合、捨てるか、それとも火を通して食べるかについても聞いた。卵の賞味期限は「生で食べるのが前提」なので、1日過ぎたとしても、ゆで卵や目玉焼きなど、加熱調理して食べれば問題ない。

火を通して食べるのが約73%にあたる79名、捨てるのが19%。

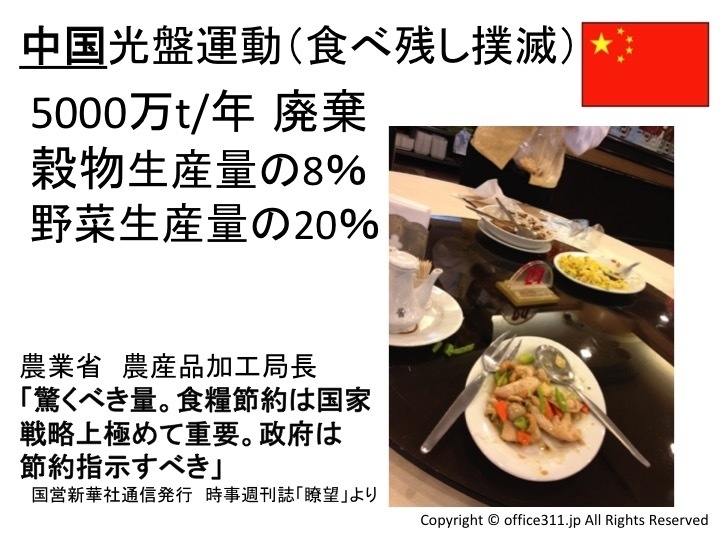

中国でも「食べ残し撲滅(光盤)運動」がスタートしているが・・

自由回答の中に、中国では文化的に多く頼んで食べ残すのがマナーというものがあった。中国や韓国では、もてなす側は、食べ切れないほどの量を出すのが「おもてなし」、招かれた方は食べ残すのが「マナー」という風習がある。だが、宴会の食べ残しが年間5,000万トンを超える現状に、2013年ごろから、国も含めて「光盤(食べ残し撲滅)運動」が始まっている、と聞いている。

だが、実際、中国へ渡航した方の話を聞くと、「前よりよくなった」という人もいれば、「日本よりずっと残すね」という人もいる。今回の回答でも、まだそういう考え方があることがうかがえる。

お客側は「食べきる量を注文する」、店側は「多すぎない量を提供する」

全国の自治体では「食べ残しゼロ推進店舗」など、食べ残しを減らす努力をする飲食店に対し、自治体のお墨付きを与える認定制度が始まっている。京都市や神奈川県横浜市では800店舗を超えており、全国トップレベルだ。

だが、今回の結果を見ると、顧客側が食べきる努力をしていないこともわかる。

提供する量も問題だ。いくら食べきりが大事と言っても、気持ち悪くなるほどたくさん食べる必要はない。「食べきり」推進店舗の多くは、小盛りサイズやハーフサイズを準備したり、お客に声をかけてご飯の盛り具合を聞いてから出したりするなど、食べ残しを出さない努力をしている。お店側も我々お客側も、まだまだできることがあると思う。

東洋大学から依頼されての講義は今回で4回目で、毎回、大学生へのアンケートや、記事での結果公開を快諾して下さっている。本題とは外れるが、大学も大学生自身も、役に立つことなら喜んで社会に情報を開示するという姿勢、そして、大学が学生を信じて任せる姿勢はとても大事だと改めて感じた。

参考記事:

飲食店バイトで捨てる食べ物 大学生170名に聞いてみた結果は?

飲食店でバイトする学生はどんな食べ物をどれくらい捨てているのか