ふるさと納税「ポイント付与禁止」が話題に ポータルサイトへの影響は?

6月25日、総務省がふるさと納税のポータルサイトにおけるポイント付与を来年10月以降、禁止するとの方針を発表し、話題になっています。

これまでポイントを集客に利用してきたポータルサイト各社はどう対応していくのでしょうか。総務省に詳細を確認しつつ、ポータルサイト各社に受け止めを聞いてみました。

ポイント付与は一律禁止に

この発表は、6月25日の松本総務大臣の会見(会見動画では1分57秒から)で語られたものです。

総務省に詳細を確認したところ、寄付ごとに付与されるポイントや、キャンペーンによる一時的なポイントを含め、一律で禁止する方針とのこと。クレジットカード決済など決済手段によって付与されるポイントについては問題ないとしています。

規制に至った背景として、総務省はポイント付与の競争が過熱している現状を指摘。「お世話になったふるさとへの応援など、本来の制度の趣旨からずれてきている。ポータルサイト各社への聞き取りや、自治体からの手数料が高いとの声も踏まえて判断した」と説明しています。

ふるさと納税については、2023年10月に返礼品や手数料を含めた経費を寄付額の5割以下とするルールを導入しています。自治体が負担する費用を減らし、使えるお金を増やすという意味では、これまでの流れと合致した動きといえます。

ただ、ここで気になるのはポイントの原資です。各社の広報に確認したところ、「原資は楽天が負担している」(楽天グループ)、「当社のプロモーション予算で負担しており、自治体から費用をいただくことはない」(さとふる)、「付与しているPayPayポイントは弊社が負担しています」(LINEヤフー)と、いずれも自社負担との回答がありました。

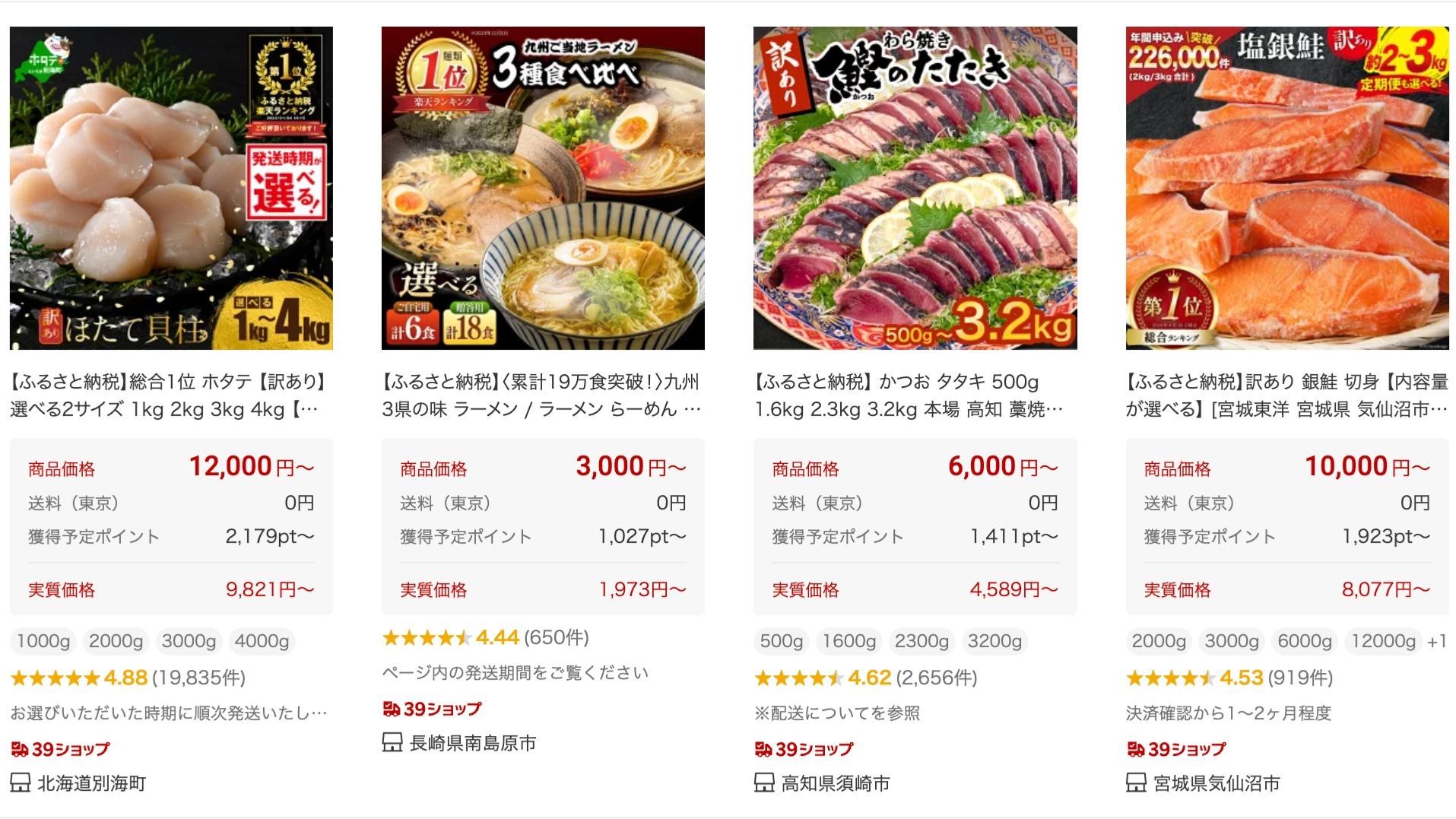

たとえば楽天市場の場合、ふるさと納税の寄付にポイントは付与されるものの、その仕組みは「お買い物マラソン」や「SPU」によるもので、通常の買い物と変わらないように見えます。

この点について総務省は、「ポイントの原資がどこにあるかは分からない」と前置きした上で、手数料が高くなる要因の1つとみているとのこと。ポイント付与を禁止することで、手数料の引き下げにつながることを期待しているといいます。

ポータルサイト各社はポイントを集客に活用してきたとみられ、今後の影響が懸念されます。6月26日午前の時点で、ふるなびを運営するアイモバイルの株価は発表前から1割を超える下落となっています。

今後の対応について、ポータルサイト各社の広報は「今後、総務省より発表される見直し内容の詳細を確認してまいります」(楽天グループ)、「総務省の発表内容の詳細を確認のうえ、省庁のルールに従って対応方法を検討していく」(LINEヤフー)とコメントしています。

ふるなびは投資家向けのリリースの中で多数の問い合わせがあったことを認め、「今後も本制度の趣旨の実現を推進してまいります」と説明。さとふるは「これまで支持いただいているすべてのユーザーへのサービス向上を、より一層進めていく」(広報)と語っています。

その中で異彩を放っているのがふるさとチョイスです。ポイント付与の施策を試験的に採り入れたものの、2023年上半期には終了。「現在、寄付者に対する独自のポイントインセンティブの付与はしていないため、影響はないと考える」(トラストバンク広報)としており、親会社であるチェンジホールディングスの株価は上昇しています。

ポイントの功罪について、「ふるさと納税を大幅に普及させる効果はあったが、『お得』が助長される側面を作ってしまったのも事実」(トラストバンク広報)と指摘しています。

2025年からはより本質的な競争になる?

ふるさと納税におけるポイント付与が、実際のところどれくらいの影響力を持っていたのかは興味深いところです。

たとえば楽天市場の場合、買い回りによってポイント倍率が高まるセールをたびたび開催しており、複数の自治体に1000円など少額の寄付を繰り返していた人は少なくないと考えられます。倍率が高まれば、寄付金額の大半がポイントとして返ってくる場合もあります。

PayPayのセールイベントと連携するYahoo!ショッピングの場合も、「ポイント還元率が高い日に寄付額が増える傾向にある」(LINEヤフー広報)といいます。

ポイント付与がなくなっても、依然として返礼品の魅力は大きいことから、ふるさと納税の利用が一気に減ることは考えにくいところがあります。

ただ、ポイントを禁止することでふるさと納税に関心を持つ人が減るとか、返礼品が支える地方経済の縮小につながるようなことがあれば、本末転倒に感じるところですが、総務省としてはポイント競争の過熱を止めるのが先と考えているようです。

2025年にはアマゾンの参入が予想されているものの、ポータルサイトはポイント以外の手段で対抗する必要が出てきたことになります。ほかにも経済圏競争の中で、新規参入する事業者が出てくる可能性もありますが、ポイントで集客するという手は使えなくなります。

今後のふるさと納税に起こる変化について、「地域を応援するという制度の趣旨や、寄付金の使いみち、寄付する地域や事業者について、あらためて考えるきっかけになるのではないか」(さとふる広報)との声もありました。ポイント付与がなくなることで、より本質的な競争になっていくことは間違いなさそうです。

追記:

その後、総務省の告示に対して楽天は反発し、楽天市場では反対の署名を募っています。総務省に取材した内容をこちらの記事にまとめました。

楽天は猛反発「ふるさと納税ポイント禁止」 総務省の狙いは?