沖縄・県民投票 結果を理解するための「歴史の視点」

県民投票の実現への強い意思

沖縄の米軍普天間飛行場の移設計画をめぐって、名護市辺野古沿岸の埋め立ての是非をめぐる県民投票は、予想通り反対多数の結果になった。しかも、反対票は、総投票数の7割を超え、昨夏の県知事選での玉城知事の得票数を大幅に超える43万票以上となった。

まず、沖縄の人々が署名活動を始め条例制定を経て全島での県民投票を実現させたことに対し、そして昨夏亡くなった翁長雄志沖縄県知事の意志を継いだ関係者の方々が払った大変な努力に敬意を表したい。

またこの結果は、日米両政府、本土に住む私たちにとって極めて重い民意の表出である。

しかし、政府はそれでもこの投票結果を無視して埋め立てを続けようとしている。

アーカイブから浮かび上がる県民投票に至る道

今回の県民投票での意思表明は、単に埋め立てに反対であるということに止まらない。沖縄が歩んだ道を顧みれば、日本、アメリカという強大な力が有無を言わせず沖縄のあり方を規定し続けることを拒否し、さらにそのことへの怒りが沸点に近づいていることを示したのではないか。

筆者は、所属するデジタルアーカイブ学会の学会誌で、この冬「沖縄のアーカイブ」を特集した研究報告・論文の主査を務めた。

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsda/-char/ja

その中に沖縄県公文書館で収蔵・公開されている「琉球政府文書」を取り上げた「受け継がれる琉球政府文書」という研究報告(著者:国立公文書館・西山絵里子)がある。

この琉球政府文書を紐解くと、沖縄の戦後のありようが、アメリカ、日本(本土)という外部の強大な力で常に規定され続け、自己決定権がないがしろにされてきたことがくっきりと浮かび上がる。

今回の県民投票に至ったことと反対の意思表明、それは沖縄戦を起点に連続した歴史の視点で見つめていくことでより理解ができるはずだ。

沖縄の辿った特異な現代史

2015年9月、当時の翁長雄志沖縄県知事と菅義偉官房長官との集中協議の際、翁長知事が「戦後の普天間基地問題の原点は米軍による土地の強制接収にある」と主張したことに対し、協議後の記者会見で菅官房長官は、「翁長知事の主張に賛同できない、戦後は日本全国、悲惨な中で皆が大変苦労をして平和な国を築いた」と述べた。

この発言からも政権が沖縄の戦後史という視点を持たずに問題に向き合っているという姿勢がわかる。

まず、沖縄戦。米軍の本土侵攻を遅らせるがために、沖縄の32軍司令部は、勝敗が決したにもかかわらず沖縄本島南部に撤退し抗戦を続けた。そのために、那覇を中心に沖縄本島南部は瓦礫と化し、県民の4人に一人が命を奪われた。

米軍は上陸後全ての住民を収容所に入れた上で、日本本土侵攻に必要だと考える土地を収奪しそこに基地を建設した。現在の普天間飛行場などはその典型だ。

沖縄は日本から切り離されて米軍政下に置かれ、1948年ごろから東西冷戦があきらかになると、アメリカは、日本本土の経済復興と沖縄の軍事拠点化を両立させるべく経済政策を打ち出す。

アメリカの政策によって決定付けられた”基地依存経済”

その政策決定については、沖縄県公文書館にある様々な資料がその過程を明らかにする。

日本本土から切り離された戦争直後の沖縄では、生産手段が限られる中でも必要なモノを懸命に生み出そうと細々ではあったが製造業が再開した。

しかし、冷戦が始まった1948年、米軍政府は琉球諸島の経済調査を行い、あえてそうした製造業が成立しないような経済政策を取った。

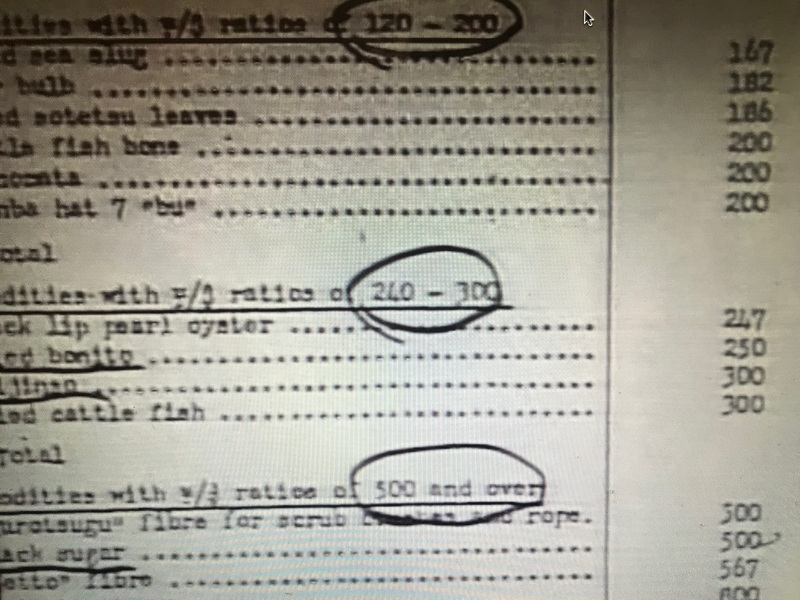

その事前のGHQ(連合国軍総司令部)の琉球列島経済調査は、どの産業がドル交換レートいくらで成立するのかを明らかにした。その結果でドルとの交換レートを決めたのだ。日本本土には1ドル360円という円安レートを設定、ものは作れば作るほど海外に売れることとなった。

一方、沖縄は1ドルが120B円となった。直前までB円と円はほぼ1対1で交換されていたので、円に対して一気に3倍に切り上げられたことになる。沖縄は超円高レートとなり、物を作ってもほとんど域外に出すことはできなくなった。

必要なものは作るよりも輸入すれば良くなったのである。戦後動き始めていた製造業の多くは成り立たなくなり、そこで働いていた労働者は米軍基地に向かった。

また、基地建設資材も安く域外から輸入できるようになった。米軍にとっては沖縄を基地依存と輸入中心の経済に変えた一石二鳥の政策だった。

この政策で規定された条件によって沖縄経済は基地依存に固定化されたと言って良い。

そして、現在に至るまで製造業の比率は極めて低く、三次産業が84%であるのに対し二次産業は5%(平成25年度、内閣府)である。

土地の強制収用と島ぐるみ闘争

1954年、米軍はさらに基地拡張に乗り出す。伊江島や宜野湾・伊佐浜は住民が荒廃した戦場から復興させて畑を起こし住まいを築いた場所だったが、米軍は「銃剣とブルドーザー」によって、畑を潰し、住宅を押し倒して基地に変えた。

さらに軍用地料の支払いを一括して行い半永久的に土地を基地に固定化させる政策を打ち出した。

人々は、土地の強制収用と軍用地料の一括支払いと安値に反対する「島ぐるみ闘争」を起こす。

そして、この闘争に勝利して米国民政府の政策を押し戻し、土地は取られたものの一括支払いを撤回させて地代の値上げも実現した。

沖縄の人々はこの島ぐるみ闘争の成功体験を得て、自治権獲得と復帰運動を加速する。

復帰4年前の1968年には、それまで米国民政府による任命制だった琉球政府行政主席の公選を勝ち取った。

その結果誕生したのは革新系の屋良朝苗主席であった。

”基地縮小”後の製造業による振興を夢見た屋良主席

屋良主席は、復帰後は基地が縮小されるだろうと期待して、基地依存体質から脱却して、製造業による振興政策を追求する。

ただ、域内に資本がないので外国資本によって製造業を興そうとしたのだ。

ところが、ここで日本政府が立ちはだかった。外国資本の沖縄進出を阻止するためだ。

当時の日本は民族資本保護・育成が大方針で、復帰前の沖縄に外資が入ってそのまま居座ることを警戒した。

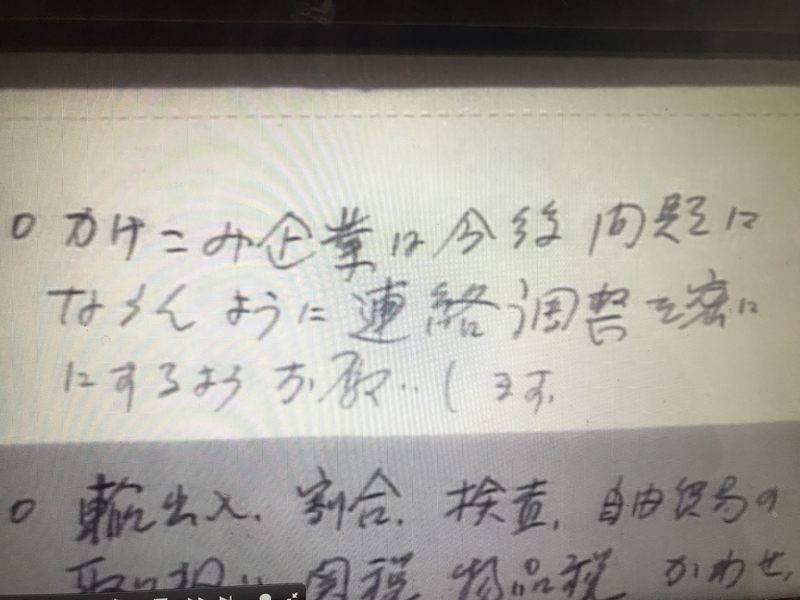

そうした沖縄進出を図る海外企業を「かけ込み外資」として排除することにしたのだ。

駆け込み外資を阻止せよ〜立ちはだかった日本政府〜

その中で最大の案件は、アルミメーカーの進出だった。当時世界最大のアメリカ・カナダ合弁の「アルコア社」。

1億ドルの資本を投下して沖縄に巨大アルミ精錬工場を作ろうとしたのだ。

アルミ精錬は発電設備など周辺産業が各種必要で、製造業の少ない沖縄にとっては願ってもない企業の進出だった。

しかし、日本には5社の大手アルミメーカーがあり、日本政府にとってこれ以上のアルミメーカーは不要だった。

そこで、当時の通産省はアルコアの沖縄進出阻止に動き出した。復帰関連の様々な打ち合わせで上京する屋良主席に対して説得を続けた。

屋良主席としては、戦後27年間基地を負担してきたと同時に、基地依存体質で製造業が全くないという琉球政府への特別な配慮を求め、外資導入に理解を求めた。

アルミメーカー進出に期待する屋良主席に対して通産省は、国内の5社のアルミメーカーに指示して20%ずつ等分の出資をさせて「沖縄アルミ」というメーカーを作らせる。屋良主席に、日本のメーカーが進出するのでアルコアを断るよう強く要求した。

屋良主席にとって、アルコアと沖縄アルミの2社が同時に進出することは願ってもないことだった。しかし、国はアルコアに対し復帰すれば日本の外資法の制限下におかれ、提携先を見つけなければならないと伝え、その結果アルコアは進出を断念した。

すると、その後に「沖縄アルミ」も事業を凍結することになる。

消えた製造業振興の夢そして、残された基地

那覇市に駐在していた「沖縄アルミ」の幹部で、のちにアルミメーカーの役員となった人物に取材できた。いまから27年前のことだ。

その人物は、名前と会社名を明らかにしないことを条件に「国から、沖縄アルミはアルコアの進出を阻止するためのダミーで良いので、本当に進出して工場を作る必要はないと言われた」と私に語った。

この時に、当時の通産省企業局長で屋良主席や琉球政府と交渉を行った両角良彦さん(のち通産事務次官)にも話を聞くことができた。

両角さんはアルコアをはじめとする琉球政府の外資導入政策に関して、「本土復帰をしようというからには、本土の経済の仕組みとバランスが取れ、調和ができるような形で沖縄の経済の仕組みを考えていただかなければいけないと、何も従属しろというのではなくて調和とバランスが取れるような仕組みでないと困ると、そこのところの話し合いが必要だったと思います」と電源開発の社長室で語った(1992年5月14日放送 NHKスペシャル「沖縄を知っていますか」)。

1972年5月15日、那覇市民会館で行われた本土復帰記念式典で、屋良沖縄県知事は笑顔を全く見せることなく、苦渋の表情で挨拶した。

「沖縄県民のこれまでの要望と心情に照らして復帰の内容をみますと、必ずしも私どもの切なる願望が入れられたとはいえないことも事実であります。そこには、米軍基地の態様の問題をはじめ、内蔵するいろいろな問題があり、これらを持ち込んで復帰したわけであります。したがって、私どもにとって、これからもなおきびしさは続き、新しい困難に直面するかもしれません」。

本土復帰から47年、屋良さんの言葉はほぼいまの沖縄の状況を語っており、悲観的ではあるもののその透察力には驚かされる。しかし、今回の県民投票の実現とその結果は、こうして74年も翻弄され続けてきたにしても沖縄の人々は諦めることなくいまもこれからも戦い続ける覚悟であることを強く感じさせる。

普天間基地の返還合意をもたらしたのは、1995年の米兵による少女暴行事件をきっかけに反基地運動が燃え上がったことだ。これは「島ぐるみ闘争」の再現だったし、そして今回の県民投票もまさに「21世紀の島ぐるみ闘争」と言える。

ここに至った沖縄戦以降の74年の歴史と沖縄の人々の意思表明を今度こそ本土の人々は真摯に受け止めて、当事者として考えなければならないと思う。

アルコア社など外資の沖縄進出をめぐる屋良主席と本土政府とのやりとりは、沖縄県公文書館・「琉球政府文書デジタルアーカイブ」の中の「屋良朝苗日誌」に収蔵されている。

http://www.archives.pref.okinawa.jp/okinawa_related/5426

参考文献:琉球銀行調査部編 「戦後沖縄経済史」1984年