3月1日に行われるアメリカ一般教書演説とは何か?2022年の注目点は?

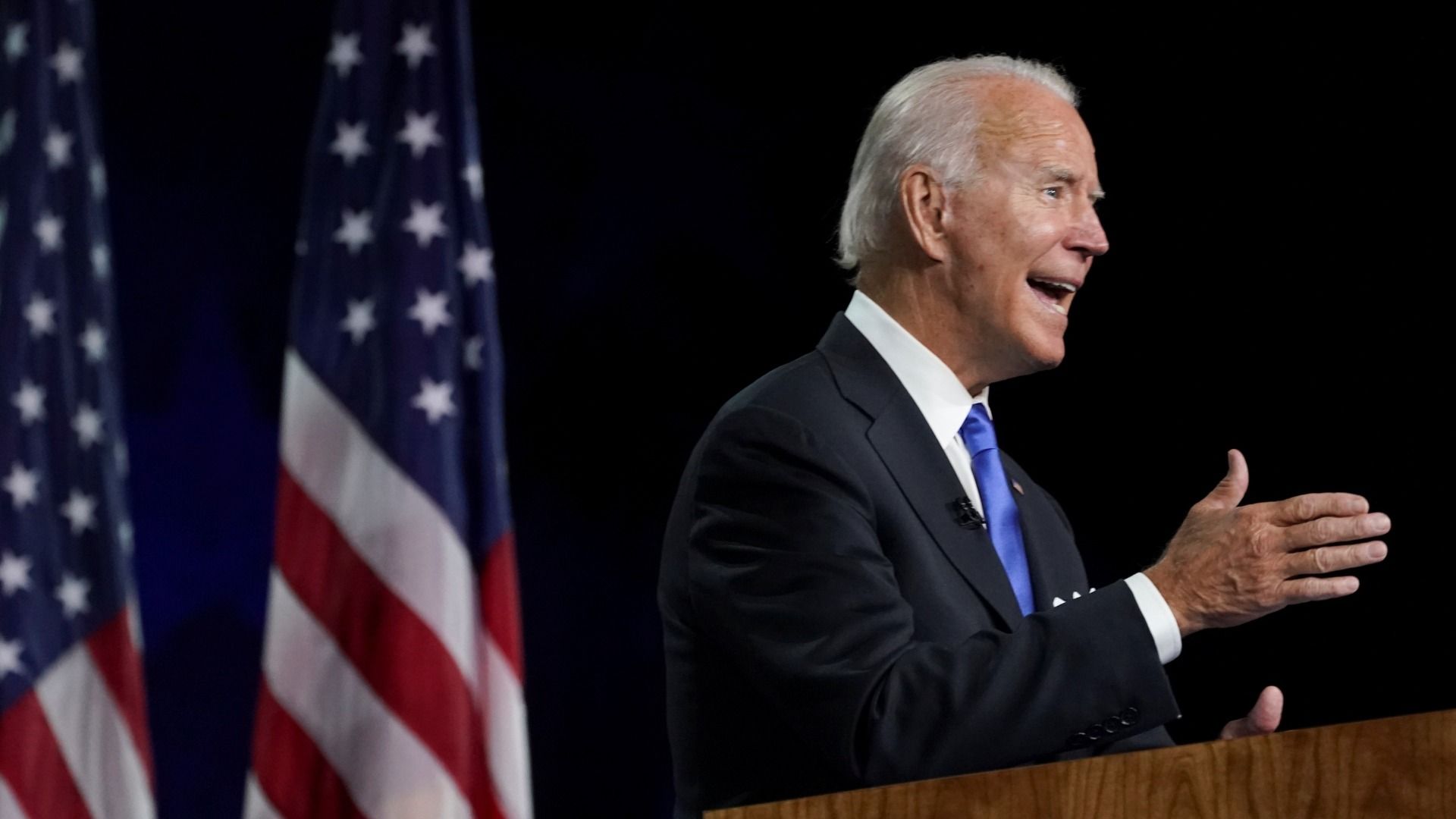

2022年3月1日に、アメリカのジョー・バイデン大統領が一般教書演説を行うことになっている。一般教書(State of the Union Address)は、予算教書(Budget Message of the President)、大統領経済報告(Economic Report of the President)と並んで三大教書と呼ばれるものの一つだが、そもそも、一般教書演説はどのようなものなのだろうか。また、2022年の注目点は何だろうか。

一般教書演説とはどのような演説なのか

一般教書演説の重要性を理解するためには、アメリカの大統領の位置づけについて知る必要がある。

行政部の長である首相が立法部の構成員である国会議員によって選出される議院内閣制とは異なり、大統領制の下では、大統領も連邦議会議員も独立した選挙で国民によって選出される。党の候補となるためにはいずれの場合も予備選挙を独自に勝ち抜く必要があり、党本部が公認権を持っているわけではない。そのため、同一政党に所属する候補であっても、異なる公約を掲げている可能性が十分に考えられる。

大統領候補は、4年に一度行われる大統領選挙に際して綱領と呼ばれる選挙公約を掲げており、国民もその内容の実現を期待する。だが、合衆国憲法は、法律を成立させるためには、連邦議会の上下両院で同一内容の法案を通過させたうえで大統領の署名を得る必要があると規定している。大統領は法案提出権を持っておらず、法案提出権を持つのは連邦議会議員のみなのである。

この結果、大統領が公約を実現するためには、立法権を主管する連邦議会の議員に、その内容の法律を通してほしいと依頼することが必要になる。議院内閣制の下では行政部の長が掲げる方針が実現しなかった場合には、それを選んだ与党の議員にも責任があるということになるため、党議拘束がかけられるのが一般的である。だが、アメリカの場合は党議拘束は存在せず、大統領の掲げた綱領が連邦議会議員の行動を縛るわけではない。

とはいえ議会も、大統領の意向を無視するわけにもいかない。自分たちが通過させた法案を大統領が拒否した場合、それを乗り越えて法を成立させるには上下両院で出席議員の3分の2以上の賛同を得る必要がある。このハードルを乗り越えるのは困難なので、議会も、大統領の方針とある程度合致する内容の法案を作成するのが合理的となる。

年に一度、通例二月に大統領が発表する一般教書は、行政部と立法部の機関間の調整、あるいは議論の深化を目指して、大統領が送るシグナルというべきものである。歴史的に見ても、一般教書は、元々は国の向かうべき方向性をめぐって行政部と立法部が議論することを目指して作成されてきた。

だが今日では、一般教書演説は機関間の対話を促すだけではなく、党派対立、さらには、政党内対立を巻き起こす機会にもなっている。

過去の一般教書演説の歴史について

一般教書演説は1923年にはラジオで、1947年にはテレビで放送されるようになった。それを受けて、一般教書演説の主なターゲットは一般国民へとシフトした。一般教書演説は大統領のスタンスを示すだけでなく、二大政党のパフォーマンスの場ともなったのである。

1966年以降、大統領の所属政党とは異なる政党は反対演説を行うようになっている。また、2020年に共和党のドナルド・トランプ大統領が一般教書演説を行った後に、民主党のナンシー・ペロシ下院議長がその原稿を破り捨てたことが話題となった。今日では一般教書演説とその反対演説は、自分たちの支持基盤に訴えかけるためのものにもなっている。

日本では、一般教書演説について、首相の施政方針演説と同じようなものと説明されることもあるが、その説明は必ずしも適切ではないことがわかるだろう。議会の多数派と首相の所属政党が一致する日本では、施政方針演説で掲げられた内容は原則として実現される。他方、アメリカでは議会多数派と大統領の所属政党が異なる可能性もあり、一般教書演説の内容がそのまま実現されることはほぼないと言ってよい。

このような限界があるとはいえ、大統領の政治的スタンスが示される一般教書演説は言うまでもなく重要性を持っており、議会の法案作成や審議の在り方に影響を及ぼす可能性も高い。一般教書演説に注目が集まる所以である。

今回の一般教書演説の注目点は

では、現地時間で3月1日(火)の晩に行われる2022年の一般教書演説では、どのような点に注目するべきだろうか。

まずは、現在のウクライナ情勢、それと関連して、対ロシア政策やNATOに関して、いかなる方針が示されるかは、言うまでもなく重要である。政権が今後新型コロナウイルスやインフレ経済にどのように対応するかにも注目が集まるだろう。

それに加えて、バイデン大統領が自らの最大のレガシーとすることを目指していたであろうビルド・バック・ベター法案(BBB法案)についてどのような方針をとるかも注目に値する。バイデンは政権発足以後、昨年3月11日に成立した米国救済計画法、11月15日に成立した超党派インフラ投資法案、そしてBBB法案という三つの大型予算計画を掲げてきた。だがBBB法案については共和党のみならず民主党穏健派の反対もあり、6兆ドルから3.5兆ドル、1.85兆ドルと予算規模を減額したにもかかわらず上院を通過しなかった。BBB法案は、医療、教育、育児、貧困救済、気候変動など様々な政策領域をカバーするが、6月末のG7サミットまでに民主党穏健派を説得して通過させることを今でも目指しているという見方と、内容を分割しての成立を目指すという見方がある。バイデン政権がどのような方針を示すかは、中間選挙を前にして重要になってくる。

また、日本からしてみれば、バイデン政権がどのようなインド太平洋戦略を示すかも重要になる。バイデン政権はウクライナ問題との関連もあり国家安全保障戦略は未だ発表していないが、インド太平洋戦略は発表している。ただし、台湾海峡を含む米国や同盟国への軍事攻勢を抑止するとか、中国に対抗するために同盟国と軍事・経済の両面で連携を強めるなど、従来通りの説明を行っているにすぎず、具体的な戦略が見えてこない。バイデンが今一歩踏み込んだ方針を示すかどうかに注目が集まっている。

2022年の一般教書演説の内容に、注目したい。