なぜ日本の音楽ヒットは新陳代謝しないのか?──“推し”ドーピングの副作用から離脱するために

“ヒットの固着”はなぜ起こる?

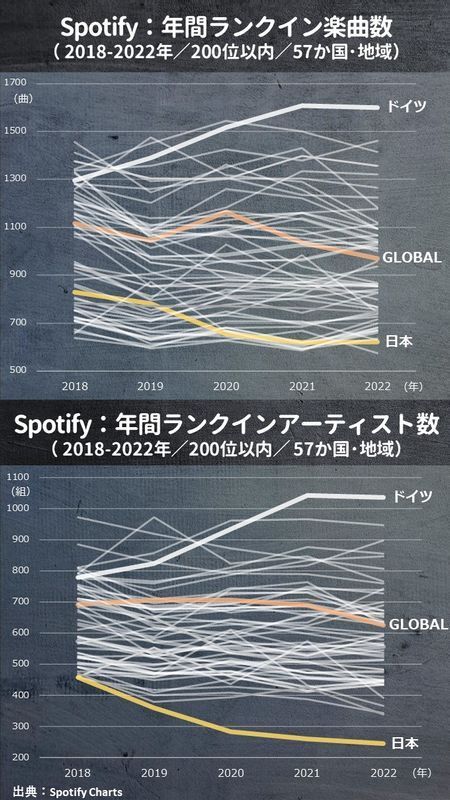

特定の曲が何年もチャートインし、しかも同じアーティストばかり──過去6年のSpotifyチャートから見えてきたのは、日本の音楽ヒットが極めて停滞していることだった。まさにそれは、“ヒットの固着”と呼ぶにふさわしい現象だ。前回の記事「ヒットの固着──Spotifyチャートから見えてきた停滞する日本の音楽」(2月13日)では、その事実をひとつずつ確認していった。

では、なぜこうした奇妙な事態が生じるのか? その考えられる要因をひとつずつ探っていく。

停滞の要因は高齢化社会?

伝統など確たる権威が機能しない後期近代の資本主義社会では、常に再生産のためのイノベーションが求められる。そこで伝統文化と対照的なポピュラー文化の流動性は、当該社会のダイナミズムを示す指標のひとつと捉えられる。ポピュラー文化とは、流行の循環を常に続ける無限運動であることこそがその存在証明でもあるからだ。

そうしたことを踏まえた場合、日本の音楽状況の停滞は気がかりでもある。音楽ヒットの新陳代謝が生じていないことは、社会の停滞を示唆しているかもしれないからだ。

日本が長らく経済的な停滞を続けていることに多くの説明は必要ないが、その要因のひとつは世界でもっとも進んだ高齢化社会にあると説明される。生産人口の減少と社会保障費の増大が、経済の循環を抑えてしまう、と。

よって、日本の音楽シーンの停滞も社会の高齢化が原因の可能性がある。中高年層が新しいヒットを追い求めず、好きなアーティストだけを何十年も聴き続ける──そうした想定だ。

外れ値となる日本

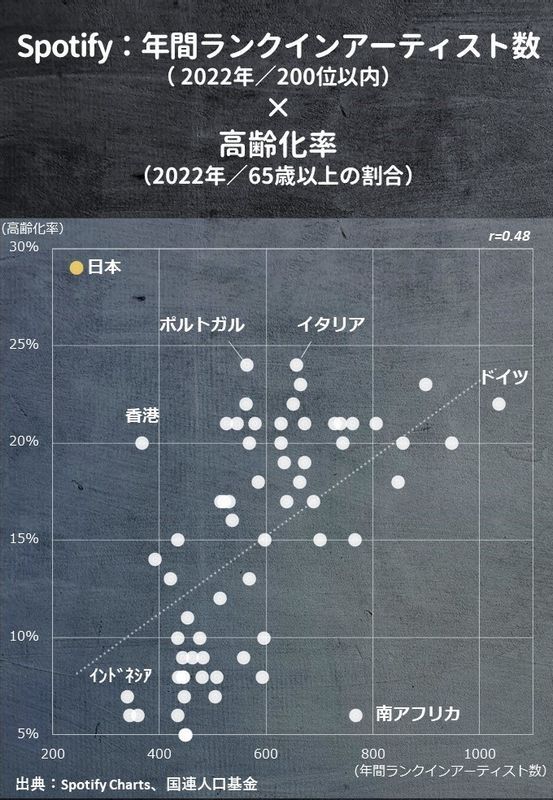

だが、各国の高齢化率(65歳以上の割合)とランクインアーティスト数の相関を見れば、その仮説はあっさりと棄却される。逆に、高齢化が進んだ国ほどランクインアーティスト数は多い傾向を見せる(r=0.48:中程度の正の相関)。ただし、日本だけが例外(外れ値)だ。

こうした結果を見せるのは、欧米など成熟した国ほど、高齢化と同時に文化的な多様性も進んでいるからだ。

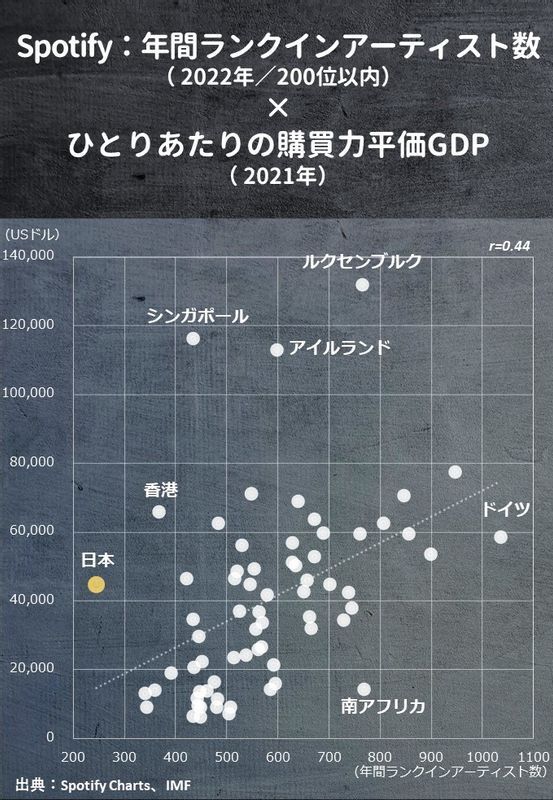

念のために、ランクインアーティスト数とひとりあたりの購買力平価GDP(※1)との関係も確認すると、やはり中程度の正の相関(r=0.44)を見せる。だが、ここでも日本は外れ値となる。

以上のことから、日本のポピュラー音楽の停滞は社会の高齢化や経済水準とは関係がないと考えられる。言い方を変えれば、先進国のなかで日本だけ異様に多様性が乏しいのである。

プレイリスト活用ができていない?

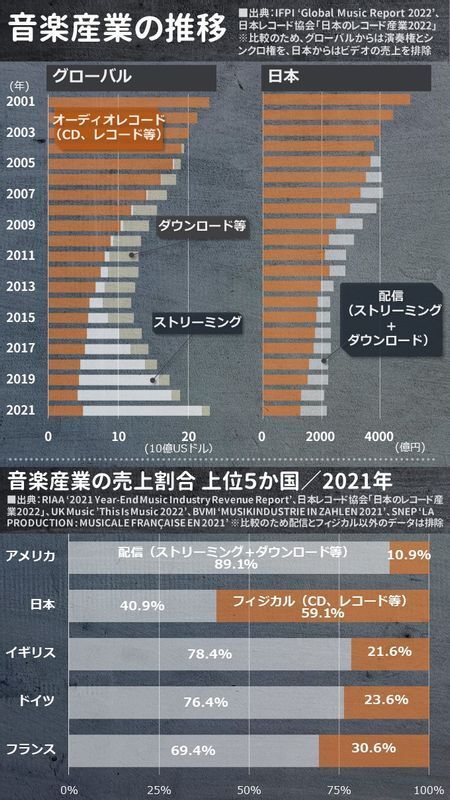

次に考えられるのは、やはりストリーミングの浸透度との関係だ。日本は極端に浸透が遅れ、それもあって音楽産業も停滞している。いまもCDなどフィジカルメディアが音楽売上の半分以上を占めるのは、産業上位5か国で日本くらいだ。それを踏まえると、日本ではまだユーザーがストリーミングサービスを上手く使いこなせていない可能性が浮上する。つまり、音楽の聴き方の問題だ。

昨年公開されたNetflixドラマ『ザ・プレイリスト』は、Spotifyの成り立ちを描いた作品だった。この作品のタイトルも示すように、その特徴はプレイリストにある。ユーザーが独自にカスタマイズするだけでなく、SpotifyやBillboardがヒットチャートをもとに更新するものや、J-POPやK-POPなどジャンル別のもの、あるいは80年代ヒットなど時間軸を基準にするものなど、さまざまなタイプがある。そして登録者数の多い人気プレイリストに載ることは、楽曲の再生数を大きく左右する。

だが、一部のアーティストに人気が集中する日本のヒットからは、ユーザーがヒットチャート以外のプレイリストをさほど使わず、マイライブラリやアーティストページを中心にして音楽を聴いている姿が想像される。要はiTunes時代と同じような聴き方をしている可能性だ。

Spotifyのデータからこの仮説は検証できないが、コンペティターであるLINE MUSICの高橋明彦取締役COOは3年前にそれを裏付ける発言をしている。アーティスト中心なのは、どうやら間違いなさそうだ。

高橋:日本人の音楽視聴の傾向として、「好きなアーティストの曲を繰り返し聴く」というものがあります。

これはサービスからの統計で分かっているのですが、一番使われるのは「マイページ」。要は自分のお気に入りソングを保存したライブラリです。プレイリストの中でも、自分に親和性のあるもの、気に入ったものを記録して聴いているのが明白です。次に多いのが、過去の再生履歴。そして「ランキング」です。

一方、レコメンドに代表する「ディスカバリー」系の機能は利用率が低い。海外とは明らかに傾向が違います。海外の場合、圧倒的に見られているのは「ディスカバリー」です。

でもこれは、レコメンデーションの精度が低いから、ではないです。

日本人は「曲じゃなく“人”につく」。自分が好きなアーティストの曲しか聴かない傾向にあり、ディスカバリーへの興味が低い。本当はキラーな機能なのに、日本人はそんなに新しい楽曲の発見に重きを置いていないようです。ディスカバリー系機能については、コアなミュージックファンしか価値を感じられていないのが実情。

別な言い方をすれば、「食べ放題の店に入りたいわけではない」んです。

西田 宗千佳「日本の音楽サブスク現状、ブレイクへの秘策はあるのか。LINE MUSIC高橋COOに聞く」(『AV Watch』2020年2月18日)

“推し”文化のマイナス効果

ストリーミングで前時代と同じような聴き方をしているとすれば、それは“推し”文化の影響かもしれない。アイドルで目立つその音楽受容は、非アイドルのファンにも浸透している(たとえば現在の日本でその代表的な存在は、同性から強い支持を受けるあいみょんだろう)。ひとり(一組)のアーティストを強く推すことが、音楽への広がりを妨げている可能性だ。

たとえば、先日ジャニーズ事務所の若手グループ・SixTONESのファンである若い女性と話す機会があった。SixTONESは大ヒットしているものの、ジャニーズ事務所はストリーミングを解禁していない。そのため彼女もストリーミングサービスを使っていなかった。

彼女に音楽の聴き方を尋ねると、ひとむかし前に多くのひとがやっていた方法だった。CDから音源を抜き出し、それをPC経由でスマホに移してiTunesで聴いている。印象的だったのは、たとえジャニーズがストリーミングを解禁しても、有料でストリーミングサービスと契約はしないと話していたことだ。「SixTONES以外は聴かないので、その必要がない」からだ。

そうしたことから推定されるのは、“推し”文化を基盤にジャニーズやAKB48・坂道グループを中心に日本で長く続いてきたCDセールスへの依存とファンの囲い込みが、ストリーミング移行の遅れと音楽聴取の広がりを抑えていることだ。もちろんそれはひとつの例にしかすぎないが、CDを軸とする音楽受容の記憶が“ヒットの固着”を招いている可能性がある。

“推し”文化は、この10年ほどでかなり一般化してきた。そのときのファンの“推し”対象(音楽に限らない)への思いそのものは、もちろん決して否定できるものでもない。だがそればかりを優先することで、カジュアルな音楽接触とそれによる音楽の広がりの可能性が失われているのであれば、それには注意が必要だ。

その行き着く先には、熱狂を大義とした囲い込みによる文化・経済の衰退のリスクがあるからだ。しかもそれは、グローバルではSpotifyとYouTubeを中心に音楽産業を回復させたフリーミアムのビジネスモデルとは対照的とも言える方向だ。それを踏まえれば、そうした“推しエコノミー”を熟慮なく評価することにはやはり留保が必要だ。

欧米では一般的な「feat.」

“ヒットの固着”において、もうひとつ考えておく必要があるのは送り手側のことだ。“推し”文化の高まりはファンの熱意を最大化させるアーティスト側の方法論の結果でもあったが、そこでは囲い込みを前提とするためにアーティストの横のつながりが活性化してこなかった側面がある。より具体的に言えば、コラボレーションの停滞だ。

一方、ずいぶん前から欧米ではフィーチャリング曲が一般化している。これは他のアーティストを招いてコラボレーションする手法だ。人気アーティスト同士がコラボレーションをすれば、両者のファンがコラボ相手の音楽を聴く相乗効果が生じ、音楽的な広がりも増す。

事実、2017年から2018年におけるSpotifyチャートの研究では、アメリカ、ノルウェー、台湾、エクアドル、コスタリカの5か国のフィーチャリング曲はすべての国で順位が高く、チャート生存期間も長い傾向を見せることが明らかとなっている。コラボレーションにはたしかに相乗効果が見られるのである(※2)。

たとえば昨年世界でもっともヒットしたフィーチャリング曲は、リル・ナズ・Xの“INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)”だった(2021年)。YouTubeでは累計で4.1億回、Spotifyでは16.7億回が再生されている。これは、ジャック・ハーロウがラップを担当する。

こうしたフィーチャリング曲のヒットは珍しくなく、昨年であればPSYがBTSのSUGAを迎えた“That That“が日本でもよく聴かれた。また、ラッパーをフィーチャーするケースが目立つが、かならずしもそうとは限らない。たとえばカミラ・カベロは昨年エド・シーランを迎えて“Bam Bam“を発表したが、これはふたりで交互に歌うものだ。

目立たない日本のコラボ

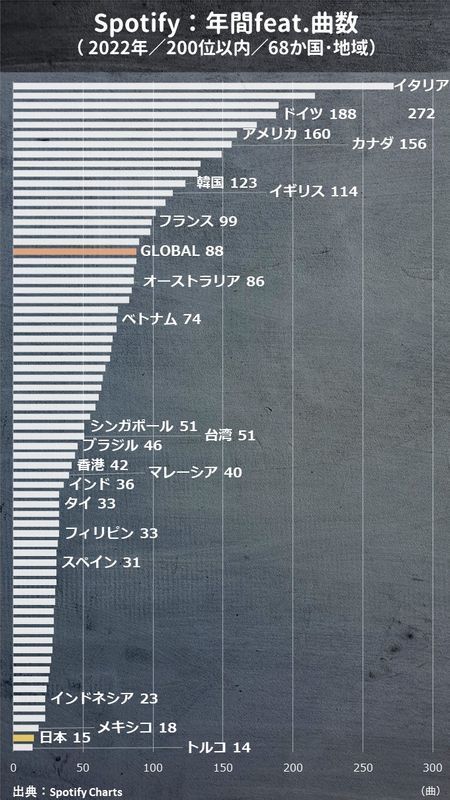

だが、日本ではこのフィーチャリング文化があまり浸透していない。Spotifyチャート200位以内に入った曲で、タイトルに「feat.」が含まれるものをカウントすると、日本は下から2番目となる。欧米や韓国、アジア諸国よりも極端に少ない。

これは、洋楽のフィーチャリング曲が日本で聴かれていないためでもあるが、日本のアーティストがコラボレーションに積極的ではない傾向があるのも間違いない。

もちろん、まったくないわけではない。Spotifyのフィーチャリング曲数もあくまでも曲名に基づいたものだ。たとえばMrs. GREEN APPLEと井上苑子による「点描の唄」はロングヒットを続けているが、Spotifyでは「feat.」クレジットはないので上のグラフには反映されていない。milet、Aimer、幾田りらによる「おもかげ (produced by Vaundy)」(2022年)や、大ヒットしたDAOKO×米津玄師による「打上花火」(2017年)もそうだ(同様に欧米の楽曲で「with~」と表記されているコラボレーションも反映されていない)。だが、それらを踏まえてもコラボレーションは少ない。

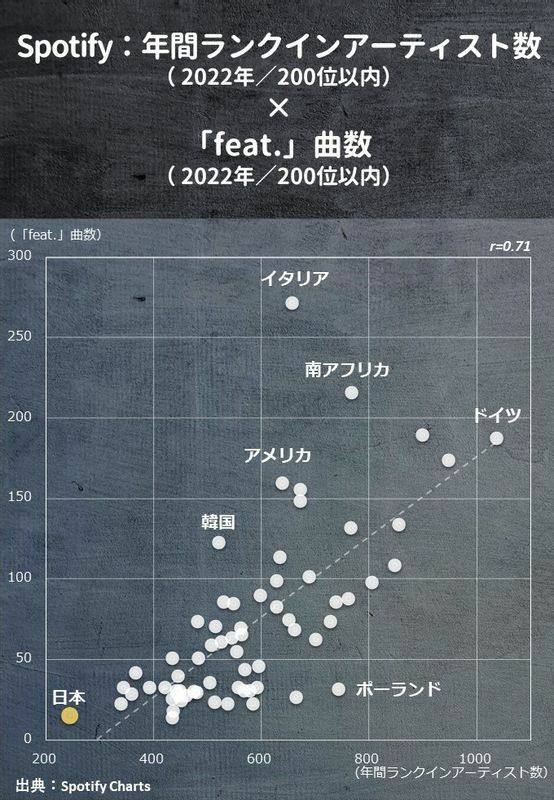

実際、こうしたコラボレーション文化の多寡は、年間ランクインアーティスト数とも強い正の相関を見せる(r=0.71)。コラボレーションした分アーティスト数は増えるのでそれは当然でもあるが、音楽の広がりが乏しい“ヒットの固着”はこうしたアーティスト同士の横のつながりの弱さがその一因となっている可能性がある。

コラボレーションの少なさは、音楽系プロダクションの消極的な姿勢がその背景にある。ファンを囲い込み、自分たちだけ儲かればいい──プロダクションのそうした独善性と閉鎖性が音楽リスナーの多様性を奪い、結果的に産業全体の停滞を招いているとしたら、なんとも身も蓋もない話だ。縄張り争いのために寡占状況を強めた結果、その縄張りそのものの価値がなくなってしまえば元も子もない。

これまで筆者がジャニーズ事務所の姿勢を批判し続けてきたのは、同社から業界全体に対する想像力の乏しさを強く感じるからだ。元SMAPの新しい地図の3人に対し、圧力につながる行為をしたとしてジャニーズ事務所は2019年に公正取引委員会から「注意」を受けたが、いまもテレビ朝日『ミュージック・ステーション』にはジャニーズと競合するボーイズグループは出演しにくい状況が続いている。JO1やINI、BE:FIRSTなどがそうだ。もちろんそれはスタッフ側の「忖度」によるものだと思われるが、そうした姿勢を招く状況が音楽の停滞を導いたとしたら、本当にどうしようもない話だ。

“AKB商法”ドーピングの副作用

ここまで、日本のSpotifyチャートで“ヒットの固着”現象が生じる要因を探ってきた。音楽的な広がりが見られない特殊な日本の状況は、高齢化や国の経済力とは関係ないものの、“推し”文化や囲い込みビジネスなど、独特な音楽状況の反映である可能性を指摘してきた。

現在はストリーミング移行の過渡期を折り返したあたりだが、そこにつながる日本の音楽状況は、産業が右肩下がりを続けていた2000年代後半以降の文脈にある。そして長らくその中心にいたのは、ジャニーズ事務所とAKB48・坂道グループだ。

両者に共通するのはCDセールスに強く依存したことだ。ジャニーズはいまもCDセールスに固執してストリーミングに積極的でなく、AKB48・坂道グループはCDの特典商法で人気の水増しを続けた。

特典商法は、短期的には産業の衰退を押し留めた可能性がある。実際、2012年に日本の音楽産業はアメリカを抜いて世界最大となった。だが中長期的には、そのビジネスモデルへの依存が次の展開(ストリーミングサービス)への移行の遅れにつながり、現在の産業やシーンの停滞を招いている可能性が高い。

とくに特典付きCDでファンの複数枚購入を常態化させた“AKB商法”は、強い影響を与え続けた。それはAKB48・坂道グループにとっては客単価を上げることになったが、その分、他のアーティストの売上(リスナーの可処分所得)を奪い、音楽の広がりを妨げることにつながったからだ。

つまり、この“ヒットの固着”は、“AKB商法”というドーピングをキメ続けた2010年代の副作用の可能性もある(※3)。

もちろんこうした状況は徐々に改善されつつある。ストリーミングサービスが徐々に浸透することで、日本のメイン音楽チャートとなったBillboardではジャニーズとAKB・坂道グループはかなり存在感を薄めている。とくに後者は、両方とも楽曲チャートの年間100位圏内から昨年までに姿を消している。よって、“ヒットの固着”も音楽メディアの過渡期に見られているだけで、今後は緩和される可能性もある(※4)。

SKY-HIの打開策『D.U.N.K』

最後に指摘しておきたいのは、フィーチャリング曲などアーティストの横のつながりについてだ。ここも、最近になって改善する向きが見られ始めた。それが、BE:FIRSTをプロデュースするSKY-HI(日高光啓)が日本テレビと始めたプロジェクト『D.U.N.K』(番組は木曜0時59分)だ。

これは、ダンス&ヴォーカルグループの音楽イベントを中心とする企画だが、そこで強く謳われているのはアーティスト同士の垣根を取り払うことだ。コラボレーションも予定されており、BE:FRISTをはじめ、DREAMS COME TRUE、&TEAM(HYBE)、GENERATIONS(LDH)、超特急(スターダスト)などの参加が現段階で発表されている。さらに、すべてのプロダクションに参加を呼びかけている。

SKY-HIの問題意識はおそらく筆者と近い。“推し”文化を基盤とする囲い込みと縄張り争いが音楽の広がりを抑えて停滞を招き、中長期的には日本の音楽産業全体が脆弱になった可能性はすでに指摘した。SKY-HIはそれを打開するためにこの企画を立ち上げたと考えられる。これにJO1・INI(LAPONE)やジャニーズのグループが参加すれば、さらに状況は大きく動くだろう。

本人も話しているように、SKY-HIは特別なことをやろうとしているわけではない。海外では当然のコラボレーションを日本でも積極化させ、それによる音楽シーンの活性化を期待している。前述したように、過去の研究でコラボレーションには効果があると証明されている。

囲い込みからオープンへ──SKY-HIのアプローチは停滞する日本の音楽状況に対しては適切な処方箋だ。

【Thanks to 永井純一】

※1:各国の物価水準を踏まえたひとりあたりのGDP。日本は年々順位を落としており、最近では韓国やイタリア、チェコにも抜かれている(IMF”WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASES”)。

※3:客単価を上げて売上を維持しようとしたものの、結果的にそのことによって停滞を招いたケースとしてあげられるのは映画産業だ。1960年代前半に急激な斜陽をした映画産業は、オイルショック前後の1970年代に急激に窓口料金を上げて売上を維持しようとした。が、それによって一層の客離れが進み(もちろんカラーテレビの普及やハリウッド映画の飛躍による相対化も要因だ)、1990年代いっぱいまで産業の停滞に苦しむこととなる。

最近も、アニメを中心に特典商法による複数回観賞で興行収入を高める手法が定着しつつある。だが、これも短期的な効果はあっても、中長期にわたって続ければ映画観賞の広がりを妨げることにつながるので、産業的な停滞を招くリスクがある。よって、「今、映画を売るために必要なことは何かという観点で議論すること」(杉本穂高「『すずめの戸締まり』などアニメ映画の興行で定着した入場者特典 コストは億超え?」2023年2月9日)だけでなく、未来を構想する視座が業界とジャーナリズムの双方に必要だ。ただし、映画産業が撤退戦であるとするならばそのかぎりではない。

※4:レコードからCDに切り替わる1980年代の過渡期には、産業が右肩上がりの成長を見せる一方で、大ヒットが生まれにくい状況が生じた(「1980年代の『紅白歌合戦』になにがあったのか」2021年12月7日)。現在の過渡期とは質が異なるが、音楽メディアの転換がシーンに混乱を与える実例は過去にもあったのである。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人のテーマ支援記事です。オーサーが発案した企画について、編集部が一定の基準に基づく審査の上、オーサーが執筆したものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】

- 関連記事

- ヒットの固着──Spotifyチャートから見えてきた停滞する日本の音楽(2023年2月13日/『Yahoo!ニュース個人』)

- アーティストにとってサブスクは地獄の入り口か?──ストリーミングが変えた音楽産業(2022年9月26日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 1980年代の『紅白歌合戦』になにがあったのか──メディアの変化、そして歌謡曲からJ-POPへ(2021年12月7日/『Yahoo!ニュース個人』)

- なぜJ-POPは韓国に完敗した? 「10年代の音楽業界」が依存したAKB商法という“ドーピング”──AKB48はなぜ凋落したのか #2(2020年12月27日/『文春オンライン』)

- 平手友梨奈の「HYBE移籍」に見るK-POPの戦略 日本の音楽産業の停滞克服の一助に?(2023年1月24日/『朝日新聞GLOBE+』)

- マスコミが報じる「安室奈美恵」は、2001年で止まっている。(2017年12月31日/『ハフポスト日本語版』)

- 「IZ*ONE」とは一体何だったのか…2年半で見えた日韓アイドルの「決定的な差」(2021年5月8日/『現代ビジネス』)

- 『紅白歌合戦』に「馴染みのある歌手がいない」ワケ──データが示唆する視聴者と出演者のギャップ(2022年12月31日/『Yahoo!ニュース個人』)

- なぜマツケンはバイクに乗ったのか?──未来へのアイロニーとノスタルジー(2022年1月29日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 秋元康はインターネットの片隅で「鎖国」を叫ぶ──が、HYBEとSKY-HIは独自の道を突き進む(2022年4月30日/『Yahoo!ニュース個人』)