性善説VS性悪説 犯罪への道に踏み込む瞬間、人は何を思うのか

20世紀前半、犯罪学のメッカはシカゴ大学だった。

その見立ては、犯罪が多発するのは、非行文化の伝承により維持された「犯罪駆動力」が、社会変動と社会解体によって弱体化された「犯罪制御力」を上回っているから、というものだった。

デュルケムの「犯罪駆動力-犯罪制御力=犯罪」の公式を、そのまま当てはめた見方である。

前編はこちら。

20世紀後半になると、デュルケムの公式のうち、まず犯罪駆動力を重視する「緊張理論」が、次に犯罪制御力を重視する「統制理論」が犯罪学の主導権を握った。

貧困が原因?

緊張理論の元祖はコロンビア大学のロバート・マートンである。

そこで言う「緊張」とは、文化的目標と制度的手段とのミスマッチが引き起こす社会的ストレスであり、マートン版アノミーと呼べるものだ。

マートンは、犯罪駆動力の源泉を、「金持ちになること」を美徳とするアメリカン・ドリームの中に見いだした。つまり、犯罪を引き起こす欲望は文化的に作り出されるというのだ。

人工的欲望を重視するマートンの立場は、自然的欲望を前提としたデュルケムと対照的だ。

このように、緊張理論では「文化」を犯罪の張本人と見なしている。

そのため、社会変動期に欲望があおられると考えたデュルケムの見解と異なり、欲望は常時あおられていることになる。それが犯罪駆動力になるのだ。

では、犯罪制御力はどうなっているのか。

デュルケムは、犯罪制御力は社会的統制から生まれると考えた。

しかし、マートンは、アメリカン・ドリームという視点から、犯罪制御力はアメリカン・ドリームを実現するチャンスから生まれると主張した。つまり、「金持ちになる」という文化的目標を達成する合法的手段が提供されていれば、犯罪を抑え込むことができるというわけだ。具体的には、教育や就職が合法的手段である。

ところが、マートンは、実際には合法的チャンスは平等に配分されていないと論じた。つまり、上流階層にチャンスが集中し、下流階層にはわずかなチャンスしかないというのだ。

合法的チャンスに恵まれない人は、それでも文化的目標を達成するように仕向けられれば、非合法的手段に頼るしかない。それが犯罪というわけだ。

緊張理論は、社会構造上の格差こそ、犯罪の元凶だと主張する。こうしてマートンは、なぜ下流階層の犯罪者率が高いのかを説明した。

合法的手段が与えられていない以上、下層の人々にとってアメリカン・ドリームは悪夢にすぎない。こうした視点は、スラムで生まれ育ったマートンならではの着眼である。

この緊張理論はやがて、ケネディ大統領とジョンソン大統領の貧困対策の理論的土台になっていく。

最近の日本で目立つ、「幸せのシンボル」を標的にした「自爆テロ型犯罪」を考える際にも、マートンの緊張理論は、大いに参考になる。

人の性は悪?

緊張理論は、前述したように、犯罪に駆り立てる欲望は文化的に作り出されると考える。つまり、人間は本来、道徳的な存在であり、犯罪は自然に動機づけられるものではないというのだ。これは性善説の立場である。

これと正反対、つまり性悪説の立場をとるのが統制理論である。

そこでは、犯罪への衝動は人間に固有の性質であると考える。したがって、人はなぜ犯罪をするのかを説明する必要はなく、説明されるべきは、人はなぜ犯罪をしないのかということだとする。

統制理論の主唱者はアリゾナ大学のトラヴィス・ハーシだ。

ハーシは、デュルケムの「犯罪駆動力-犯罪制御力=犯罪」という公式で、犯罪制御力の源泉を「社会的な絆」の中に見いだした。

この社会的な絆には「静的な要素」と「動的な要素」がある。

前者は、両親や仲間への愛着という「愛情的なつながり」の糸だ。一方、後者は、学業や職業への投資という「実利的なつながり」の糸、および、趣味や用事への没頭という「時間的なつながり」の糸である。

こうした糸で社会と結ばれていれば、「親を悲しませたくない(愛情的な結び付き)」「今までの苦労を無駄にしたくない(実利的な結び付き)」「犯罪を考える暇はない(時間的な結び付き)」といった理由から、犯罪に走りにくいというわけだ。

逆にこうした糸がなければ、「こんな人間に育てた親が悪い」「犯行が発覚しても失うものは何もない」「暇つぶしに犯罪でもするか」といった理由から、犯罪に走りやすくなる。

ハーシの統制理論は多くの支持を集めたが、その後ハーシ自身が理論の修正を行い、「克己心」こそ、犯罪制御力の源泉であると主張するようになった。

ハーシによると、克己心とは「特定の行為により被るかもしれないすべての損失を考える傾向」だという。

統制理論は、社会的なコントロールから個人的なコントロールへと焦点を移し、心理学的な色彩を強く帯びるようになったわけだ。

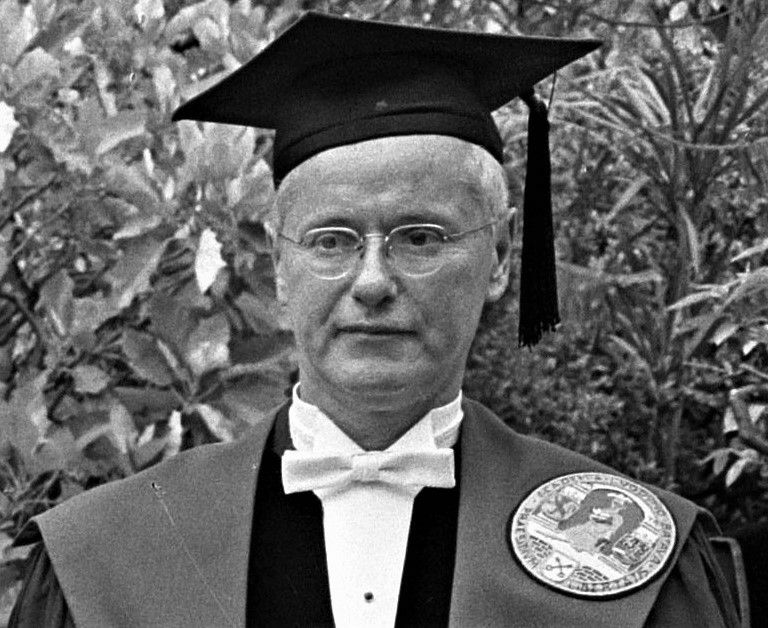

ちなみに、筆者がケンブリッジ大学に提出した学位論文は、この「克己心」をキーワードに論旨を展開している。

その一部は、イギリス犯罪学会の学会誌に「日本の低犯罪率の文化的考察」として掲載され、インターネットでも閲覧可能である。

論文はこちら。

ノーベル賞が贈られた「悪魔の手術」

犯罪者を重視する「実証学派」を見てきたが、その主張は、人々は生物学的差異、心理学的差異、あるいは社会学的差異のために、犯罪者になる人とならない人に分かれるということだ。

これは決定論的な発想である。つまり、自分の人生は自分で決められないというものだ。そのため、この立場は「犯罪原因論」と呼ばれている。

犯罪原因論は、生物学的原因、心理学的原因、あるいは社会学的原因を取り除くことによって犯罪を防止できると考えた。しかし、現実には、犯罪の激増を食い止めることができなかった。そのため、20世紀の終盤には、効果と副作用の両面から犯罪原因論に厳しい批判が向けられた。

犯罪原因論への批判についてはこちら。

1975年のアカデミー賞主要5部門を独占した『カッコーの巣の上で』は、犯罪原因論の副作用を告発した映画だ。

そこで取り上げられたロボトミー(脳の前頭葉を切除する)手術は、今でこそ患者を廃人同然にする「悪魔の手術」として禁止されているが、かつては「奇跡の治療」として大流行し、その考案者であるリスボン大学のエガス・モニスにノーベル賞が贈られている。

それはともかく、犯罪者が抱える原因に注目する「犯罪原因論(実証学派)」は、無効・有害だと批判され、求心力を失っていく。

その結果、被害者を対象とする「被害者学」と、犯行場面を対象とする「犯罪機会論」が台頭した。それは、「加害者から被害者へ」「人から場所へ」という180度の方向転換だった。

リスク・ファクターを減らせ

しかしながら、犯罪原因論は、その影響力を完全に失ったわけではない。

犯罪原因論は、かつての決定論的な色彩を薄め、確率論的な「発達的犯罪予防論」へと変容した。それは、「原因としての決定因子から傾向としての危険因子へ」という視座の転換だった。

かつて自由意志の存在を否定した「実証学派」が、「古典学派」の自由意志論を取り入れたのである。

犯罪のリスク・ファクター(危険因子)は、個人のライフコース(人生行路)全体を通して存在する。「犯罪遺伝子」として、ライフコースがスタートする前にもリスク・ファクターは存在すると主張する人もいる。

いずれにしても、リスク・ファクターが多ければ多いほど、犯罪者になる可能性が高まる。

しかし、リスク・ファクターの数が同じでも、犯罪者になる人とならない人がいるので、その差を説明するものとして、プロテクティブ・ファクター(保護因子)も注目されている。つまり、たとえリスク・ファクターの数を減らすことができなくても、保護因子の数を増やすことができれば、犯罪を防止できるというわけだ。

このように、発達的犯罪予防論は、個人のライフコースを、道筋を選択できる分岐点(発達段階)の連続と見なし、それぞれの分岐点で、犯罪への道を選ばないように、分岐点に応じた働きかけを行うとする。

これが犯罪原因論の現代バージョンである。

臨床現場では、今日も、リスク・ファクターやプロテクティブ・ファクターに働きかける、きめ細かな支援が行われている。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人のテーマ支援記事です。オーサーが発案した記事テーマについて、一部執筆費用を負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】