【松田雄馬×矢萩邦彦】コロナ禍、AI・オンラインとこれからの学びを考える-デジタルと身体性

コロナ禍、オンラインやAIが今まで以上に注目されている。これらはこの数年“ファンタスティック”に、一方で“都市伝説的”に語られてきたが、社会の現実的な変動に伴って、いよいよ教育現場でも現実的なものとして扱われはじめている。欧米から大きく後れを取ってきたこれらの技術と教育分野での活用とこれからについて、生命から知能を読み解く必要性を訴える『人工知能に未来を託せますか?』の著者、松田雄馬氏と対談を試みた。

オンラインと身体性

矢萩邦彦(以下、矢萩):激動の数ヶ月でしたね。リモートワークの是非みたいなことは、もうさんざ議論されていますけれど、松田さん的にはどうですか?

松田雄馬(以下、松田):余計忙しくなりますよね。オンラインの方が非効率な部分がありますし。

矢萩:そうですね。分刻みになるし、準備大変だし。できることが違うし、なにより我々が適応していないですしね。人間の進化とか適応にまったく合っていないスピードですよね。

松田:そういうズレがありますよね。画面の前に座っていると、集中力も変わってきますよね。

矢萩:見るところが決まっているので、教室よりも集中しやすい生徒もいますね。情報が集約されているというか。ゲームやYouTubeと同じで面白ければ集中しやすい反面、疲れますよね。面白くなければ尚更。

松田:20分、30分刻みの方が良いのかもしれないですよね。

矢萩:集中力や疲労にフォーカスするとそうなのですが、リフレッシュするとリセットされてしまうじゃないですか。学びの種類にもよるのですが、連続性の中で理解を積み重ねていくとか、大局観を得るとか、僕はそういう構造的な授業づくりをしているのでなかなか慣れるまでは大変ですね。切り貼りしたり細切れだと、YouTubeみたいになっちゃうし、だったらYouTubeで良いんじゃないかってなってしまいます。それでできることだけではないですからね。

松田:時間と場が共有できないのは問題ですね。かろうじて時間は共有できているのだとは思いますが。

矢萩:100分の授業を10分×10回にしても同じじゃないかって声もありますが、そんなわけないんですよ。分けたら台無しになる場合もある。全体と部分の関係性というか、生命と場もそうだし、身体的持続の問題だったり、抽象的な話になるからなかなかつたわりにくいんだけれども。

松田:まったくその通りですね。時間と場を共有するという意味では、授業が終わってからも家庭で持続するとか、そういうことが大事ですよね。

矢萩:まず、時間の持続感についてお話ししたいのですが、僕は時間感覚はかなりの部分聴覚に寄っているんじゃないかと感じているんですね。音が連続的に聞こえていれば時間がよどみなく流れている感覚があるし、ステレオで聞こえていればそこに空間的な広がりも感じる。例えばオンラインで画面が途切れても、音がちゃんと聞こえていればそれほどストレスにはならないけれど、逆だともの凄くストレスになる。

松田:いわゆるリズムというか、呼吸の共有ですよね。「あ・うん」じゃないですけど。

矢萩:リベラルアーツで言うところの、四次元って音楽じゃないですか。時間軸というのは音声。だから、僕はオンラインで一番気をつかうのは音声なんです。カメラは内蔵のヤツをそのまま使っているんだけれど、マイクだけは外付けで良いものを選んでいます。例えば社会人の会議の場とかではみんな行儀良く発言するからそれほど問題ないですけれど、教室とかだといっぺんに何人かが話し出して声が重なることがあるわけです。でも、オフラインの場では耳がステレオで捉えているから、完全に重なることはない。位置情報がなんとなく声に付いていて、脳が勝手に処理してくれている。こっちではこんなこと言っているけれど、あの辺であんなこと言っているとか。でも、全ての音声が重なって1つのスピーカーやイヤフォンから出てくると、普通に混乱しますよね。極端に周波数が違うとかでなければ、何言ってるんだか本当に分からなくなる。そういうインターフェースというか、我々の五感の機能的な問題でオンラインでできるとか出来ないとかを分けることもできると思うのですが、どう思いますか。

松田:感覚的なところで言うと、ほら矢萩さんもライブとかやるじゃないですか。CD聞いて満足ですかってことですよね。もちろんCDはCDで良いところもあるんですけれど、なんで人はライブに行くのかってことですよね。

矢萩:完成度よりも一回性ってことですよね。

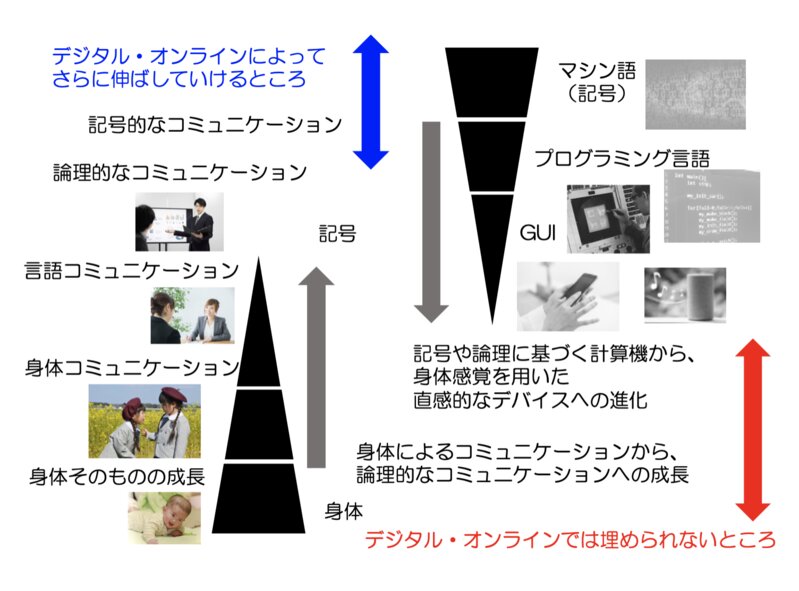

松田:そうですそうです。1対1でもなくて、コミュニケーションは多層になっているんですよ。それを聞いている人がいて、そこから受ける感覚って言うのもある。コミュニケーションの構造は、自分と相手は直接喋っているようで喋っていない。場を共有することでようやくコミュニケーションが成立するわけです。自分が変わると場の雰囲気が変わって、場の雰囲気が変わると徐々に相手にも影響があるわけです。生命のコミュニケーションというのはそういうことだと思うのですが、それをオンラインでどこまでできるのかってことですよね。「記号的なコミュニケーション」という考え方があります。文字のような「記号」にできるコミュニケーションのことを、「記号的なコミュニケーション」というのですが、記号的なコミュニケーションって、軽いんですよね。一度見ただけだとすぐに忘れてしまう。それに比べて言葉に寄らないコミュニケーションは重いんですよ。例えば匂いとかで思い出すって言うのは重いんですよ。子供の頃に経験した匂いをかぐと、そのときの風景とか、自分が感じていたことまで、ありありと思い出しますよね。身体にしみ込んだコミュニケーションは、そんな風に、いつまで経っても忘れず、自分の血肉になるんですよ。

矢萩:オンラインで共有できるのは視覚と聴覚しかないですからね。そういうメタ認知があれば、少し分かってきますよね。特に初等教育や初習の内容の場合、「学びは選択できるのか?」って思うんですよ。極端な例を出すと、面白くない授業って、先生と感性だとか価値観が違うってことじゃないですか。と言うことは、自分にはない言葉や知識が飛び出てくる可能性があるわけです。そういうセレンディピティーは、自分のフィールドの外にあることが多い。リアルの場では見たくないモノは目をそらしたり、目を閉じたりできるわけですが、耳は聞く音を選択できないわけです。だからこそ、可能性も広がっている。オンライン授業の場合、聞きたくなければミュートできちゃうんですよ。話したい相手とだけプライベートチャットも飛ばせちゃう。反面教師的な学びも無くなっちゃいますよね。どんな環境でもプラスに転じようとすることは自己生成能力の養成に繋がると思うのだけれど、そういう成長の機会が閉じてしまうんじゃないかと危惧しています。

フィルターバブルを広げる

松田:まさに、「フィルターバブル」に関する話ですね。情報に対する能動性受動性ってことですね。フィルターバブルは、GoogleだったりFacebookだったりといったウェブ上のサービスを利用するときに陥る現象なのですが、ウェブ上で目にする情報と言うのは、全部の情報を俯瞰しているんじゃなくて、自分の過去の行動から、アルゴリズムによって勝手に決められた「自分に合った情報」として提示されるわけです。例えば中学受験をする家庭なら、受験情報が流れてくるとか。それはそれで必要な情報だから便利でもあるわけです。でもその際、周辺の情報は全てそぎ落とされてしまっている。でも、受け取っている人間はそれに気づかない。それが世界の全てだと思っている。それが恐ろしいんです。反面教師が消されてしまう世界。自分の見たい世界だけで全てが構成されてしまう。

矢萩:井の中の蛙状態ですね。だからこそ、これから我々に必要なのは、セレンディピティの編集。普通だったら、この流れでこの話にはならないよね、とか。そういうことを意図的に入れていくようなことが、人間らしい能力として重要性を増してくると感じます。ただ、全くのランダムではダメで、意外だけれど関係があるとか。飛躍があるけど納得感があるとか。連句の世界観に近い編集ですね。相似かも知れないしアナロジーかも知れないけれど、抽象と具体を行き来するようなものを提示できれば、オンラインの教育には可能性があると思うし、これから教師という職業が生きのこるのだとしたら、そういう関係線が引ける能力が鍵になると思う。

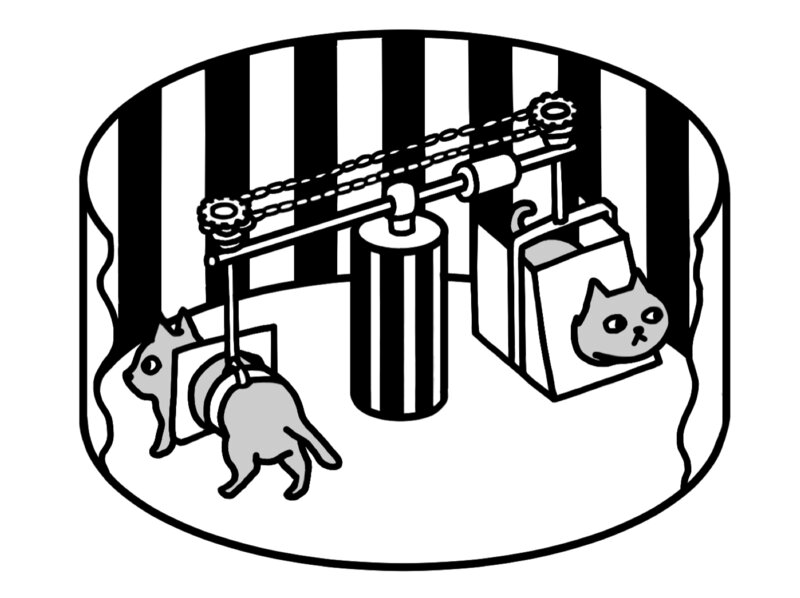

松田:本当に仰るとおりで、提供された情報をそのまま飲み込んでしまうような時代になっているがゆえに、情報を提供する側がセレンディピティも含めて仕掛けていくことでフィルターバブルを広げることができるよね、という話ですよね。それ自体は賛成なのですが、いわゆる師匠を超えられるかっていう問題があって、いくら面白い話題を提供したところで、受け手が受動的では意味がないんです。如何にすれば能動的に参加する気持ちを育むことができるか。そこをオンラインという壁が越えられるかというと、難しいところかもしれません。心理学の実験で「ゴンドラ猫」と言うのがあります。生後間もない子猫2匹を装置に入れて、同じように見ることはできるが、一方は自由に歩けるようにし、もう一方はゴンドラに入れられて受動的にしか動けないようにした。そうしたら、ゴンドラに乗った猫は、正常な空間認識能力が形成できない、ということが分かったんです。ものにぶつかったり、来るものをよけられなかったり、えさを取るときのリーチも不適切になった。つまり、受動的に景色を見ているだけでは、自分とものとの関係を通して世界を見ることができるようにならないということが、この研究で明らかになったわけです。車の運転を、自分で学ぼうとせず、ただボーっと助手席に乗っているだけではできるようにならないのと同じです。オンラインだけの話ではないですが、「ゴンドラ猫」になってしまってはダメなわけですよね。

矢萩:受動能動の捉え方は難しいところだと思うんです。例えば仏教哲学のなかに全ては受動であるって考え方があって、能動だって何か切っ掛けがあって発動するのであって、それは受動だろうというわけですよね。だから受動から能動状態に転じれば良い。あるいはコントロールされない受動なら、それは能動的であると捉えても良いんじゃないかと思うんですよね。そうすれば「ゴンドラ猫」にはならない。そのためにはメタ認知が必要だけれど、小学生に「メタ認知せよ」って言っても難しいわけで。では、どうやって能動的受動を発動するか。センス・オブ・ワンダーみたいなことかも知れないし、対話や遊びの中で掴めるのかも知れないけれど、それがオンラインでどこまでできるかってことですよね。発達段階によってデジタルでできることって極端に違うと思うんです。

発達段階と「学び」の順序

矢萩:ニーチェみたいなこと言いますけど、学びって順序が大事だと思うんですよ。人間の発達にしたって、まず音声言語を獲得して、その後で文字言語を獲得したわけで、そこに至る過程も相当ゆっくりだったはずなんです。それなのに現在の我々はインターネットを使っている。もの凄い加速ですよね。果たして、人間の脳は追いつけるのか。そういう意味で、発達段階による教育の違いには注目していて、ゼロ歳児に英語とか、幼児からプログラミングとか、ピンとこないんですよ。どう考えても家族と話す母語を先に習得した方がいいと思うんですね。

松田:スプーンも扱えないうちにプログラミングとかね(笑)。まあ、お母さん達の気持ちは分かりますけれど、英語に関しても、迷信に近いですよね。発音とかは良くなると思いますけど。言語はコミュニケーションのツールですからね。バイリンガルの人って2つの言語で概念を獲得しなきゃならないから、発達が遅れたりするんですよね。英語と日本語なんて全く違う世界観ですからね。実際家族に両方の話者がいれば良いんですけれど。

矢萩:家族に両方の話者がいれば、実際身体的に結びつきますからね。家族が完全に日本語で話しているのにバイリンガルに育てようとか、なんせ、すごい不自然ですよね。うちの子もゼロ歳のうちからうっかりiPhoneとか触ってめっちゃスワイプしているんですけれど、あれはどうなんだろうかと心配になります。

松田:まあ、スワイプ世代が大人になっていないから分からないですけどね。コンピューターの歴史でいえば、だいぶ感性的にはなっているんですよね。スワイプができるということはとても身体感覚を伴うデバイスだと思うんですよ。最初言語だったコンピューターが、人間に合わせて降りてきたわけですよね。スワイプできるところまで。一方で人間の方はまず身体があってそこから成長していくわけです。進化の方向が逆なんですよ。身体性に向かうのか、身体性から始まるのか。だから、ゼロ歳児がどこまで行ったらスワイプに出会えるのか、そこを辿っていけば自然になるんじゃないかとも思います。ただ、直感的であるとは言え、本当にゼロ歳児がそういうデバイスに触れて良いかどうか。受動的な見る聞くに関しては良いと思います。今まで本を読むという体験がコンピューター化することで、アラン・ケイのいう『ダイナブック』つまり、動的な本になったというわけですよね。絵本を読める発達段階になった子どもにとって、今まで絵本が担っていた価値をコンピューターが代替するというのは良いんじゃないですかね。

矢萩:いや、僕はそれでも絵本が先だと思うんですよね。絵本を見てからタブレットに行くなら良いんですよ。先にタブレットなのが不自然だと思うんですよ。ようするに、まずスワイプできない世界が目の前にあるわけじゃないですか。バーチャルではなくリアルの世界はスワイプできない。まずリアルな物質としての絵本に触れてから、スワイプできるデバイスに触れるなら、それが赤ちゃんでもまあ良いかなと思うんですよ。

松田:なるほど、確かにそうですね。カブトムシのロボットを見慣れていた子が、本物のカブトムシが死んじゃったときに電池を入れ替えようとしたっていう話と同じですよね。

矢萩:そうそう、まさにそれ。昆虫採集する前にポケモンやっちゃった人の話です。それに違和感を覚える感覚を養うためには、やはり順序が大事なはずなんです。

松田:僕らはリアルの世界を生きていると言うことが分かった上で使うなら便利なデバイスだし何の問題もないってこですよね。

矢萩:ニック・ボストロムのシミュレーション仮説みたいに、実は我々はすでにコンピューターの中の存在でした、みたいなことになれば別にどっちが先でもいいかなとは思いますけど、まだまだ当分先の話じゃないですか(笑)。

松田:我々は身体を持ってしまっていますからね。先にバーチャル的なものに触れると、現実を生きられなくなってしまう可能性もありますよね。

矢萩:例えば、僕の伯父が日産でデザイナーやっていたんですけれどもモックアップとCADを両方使う職人だったんですね。で、CADしか知らない若い世代のデザイナーが、なんか現実離れしたデザインをしてくるんだ、と言っていました。音楽業界もそうで、例えばシンセサイザーができて打ち込み音楽とかが隆盛した頃に、管楽器なのに息継ぎがないとか、人間には出せないような細かいリズムだとか、なんか不自然な音楽が増えたわけです。まあ、テクノなんかはカセットテープの時代からあえてそういうところがあるのだけれど、歌謡曲とかポップスでそうなってきた。で、今の若い世代は始めからそういう音楽を聴いているから全然違和感がないですよね。もちろん良し悪しなんだけれど、リアルを知っていてあえてそうするのと、ごく自然にそうなってしまうのとでは全然違う。もし認知せずにやってしまっているのなら、コントロールされているとも言えるわけで、自由ではないなあと思うわけです。現実とデータとのギャップ、情報量の違い、そういうことを身体から理解することが本質的な学びなのではないか、と思うんですね。

松田:データの世界で天才型になっていく人もいますからね。我々は今、壮大な社会実験をしているのかも知れないですね。

(※出版のご提案や記事使用のご依頼等、本対談に関するお問い合わせは教養の未来研究所までお願いします)

対談者プロフィール

松田雄馬(まつだゆうま)

1982年生まれ、大阪出身。博士(工学)。京都大学大学院修了。NEC中央研究所員としてのMITメディアラボ・ハチソン香港・東京大学との共同研究を経て、東北大学とのブレインウェア(脳型コンピュータ)に関する共同研究プロジェクトにおける基礎研究・社会実装で博士号取得。独立して合同会社アイキュベータを設立、現在、共同代表。一橋大学大学院非常勤講師。AI/IoTを中心に研究開発と情報発信を行う。情報処理学会優秀論文賞、最優秀プレゼンテーション賞受賞。

矢萩邦彦(やはぎくにひこ)

探究型学習・想像力教育・パラレルキャリア実践家。25年間、延べ20000人を超える直接指導経験を活かし「すべての学習に教養と哲学を」をコンセプトに「探究×受験」を実践する統合型学習塾『知窓学舎』を運営、「現場で授業を担当し続けること」をモットーに学校・民間を問わず多様な教育現場で出張授業・講演・研修・監修顧問などを展開している。一つの専門分野では得にくい視点と技術の越境統合を探究する活動スタイルについて、編集工学の提唱者・松岡正剛より、日本初の称号「アルスコンビネーター」を付与されている。近編著書『中学受験を考えたときに読む本』『先生、この「問題」教えられますか』(洋泉社)はAmazonカテゴリランキングでベストセラー1位を獲得。メディア出演は『めざましテレビ』『サンデージャポン』他多数。