うるさい隣人は取り締まれるか? 騒音問題における規制と対処

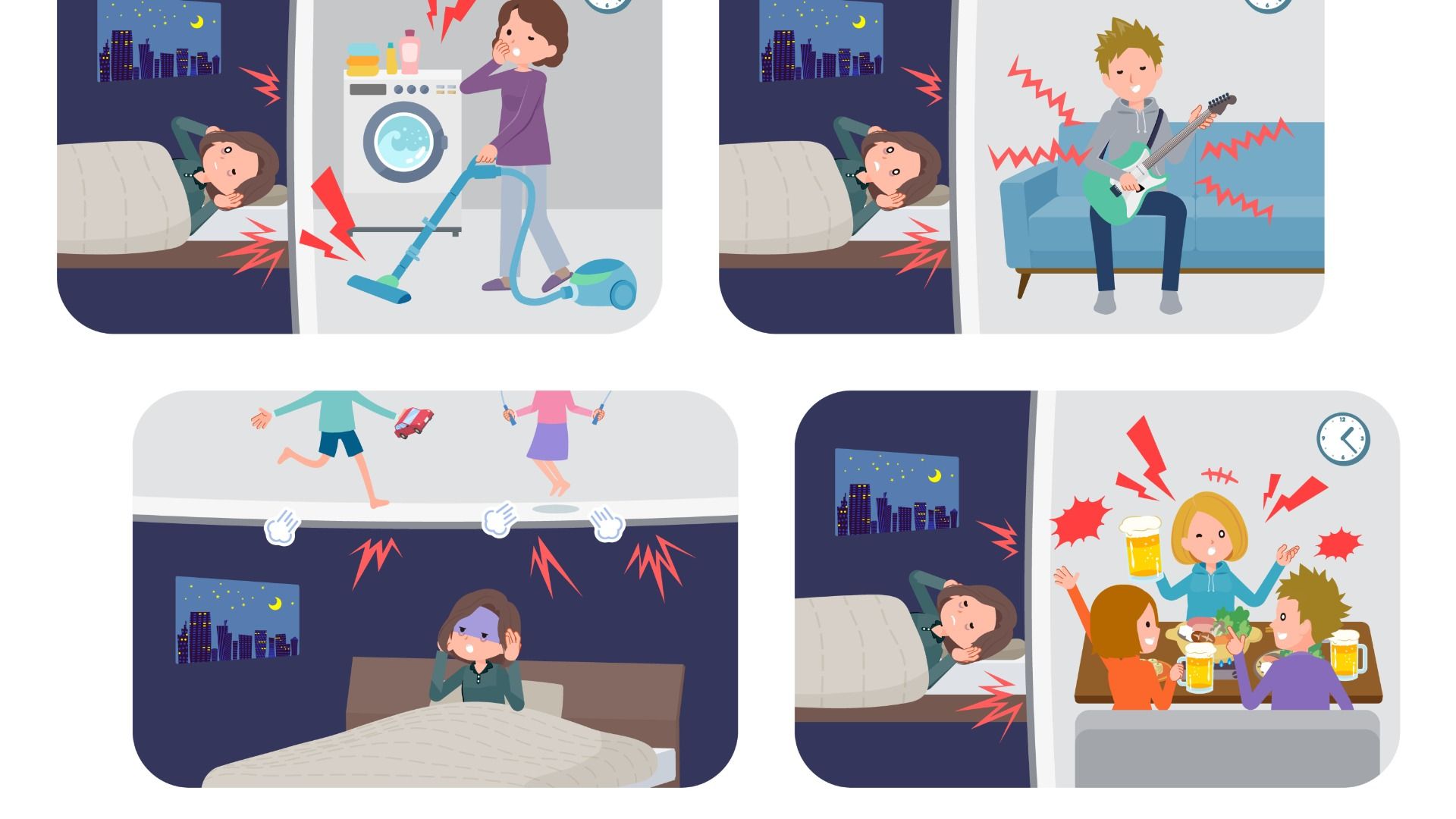

深夜を過ぎても隣の部屋から学生のドンチャン騒ぎの声が聞こえる、朝早くから上階をドカドカと走り回る子供の足音が響き渡る、道を人が通るたびに隣の庭で飼われている馬鹿犬がキャンキャンと甲高い吠え声をたてる、こんな状況の時、何とか警察の方でこれらを取り締まってもらえないだろうかと考える人も多いと思う。しかし、いずれの場合も、どんなに音が大きくても、これらを取り締まることはできない。取り締まる法律がないのである。

騒音関係の法的規制にはどんなものがあるか

騒音を規制できる法律はただ一つである。それは騒音規制法であり、この法律の規制対象は工場騒音と建設工事騒音だけであり(自動車騒音も対象だがこれは行政関係)、工場騒音に関しても特に大きな音を発生させる機械や装置のある11種の工場だけであり、建設工事騒音に関しても、同様に大きな音が発生するリベット打ちや杭打ち機などの作業だけが対象である。地方自治体の環境条例(以前の公害防止条例)も、概ね騒音規制法に準じた内容となっている。このように、騒音の規制に関しては大変に抑制的であり、経済活動を過度に制限することのないように配慮されていると言ってよい。

騒音規制法と類似した存在として、騒音に係わる環境基準というものがある。基準ということであるから、当然、これを遵守する義務があると考えられがちであり、裁判でも受忍限度を判断する際の一つの指標として用いられる場合もある。しかし、この環境基準というのは、地域の騒音環境に関する行政の達成目標値として定められているものであり、騒音の発生を規制する趣旨のものではない。また、環境基準における騒音の評価手法は等価騒音レベル(時間で平均した値)によるものとされており、例えば昼間の時間帯は早朝6時から夜の10時までの16時間となっており、この全時間を通じた等価騒音レベルによって評価する。保育園の騒音を巡って争われた裁判では、園児が園庭で遊んでいる時は、環境基準を大幅に超えるかなり大きな騒音レベルであったが、昼間の全時間帯で均せば環境基準を僅かに下回るとして原告の訴えを退けた事例もある。このように、環境基準というのは、その趣旨も適用性も、騒音を規制するためのものではないと言える。

直接的な騒音規制の法律ではないが、軽犯罪法には、第1条14号に「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者は、これを拘留又は科料に処する」との条文がある。ただし、軽犯罪法の場合には刑事訴訟法により住所不定などの場合を除いて逮捕はできず、これは現行犯の場合でも同様である。したがって、実効的な取り締まりができる法律ではない。その他、カラオケ騒音の規制条例や、街宣車などの暴騒音規制条例などはあるが、近隣騒音を規制する法律や条例は現在はないのである。

近隣騒音の法的規制は必要か

騒音規制法が施行されたのは昭和43年であり、下図の騒音訴訟の年代別変化が示すように、工場騒音などの訴訟が発生し始め、公害騒音に対する社会的な関心が高まってきた時期にあたる。

この図は、横軸に年代をとり、縦軸に騒音の種別を配置したものであるが、物理的な騒音を下に、人間的な騒音を上になるように配置している。図を見れば一目瞭然であるが、騒音トラブルは時代を経て、物理的な騒音からより人間的な問題に移り変わってきた。今現在、問題となっている騒音は、子どもの声、マンション上階音、犬の鳴き声であるが、子どもの声に関しては道路族の問題とも絡み今後とも増えてくると考えられ、マンション上階音についても、根本的な解決策がないため、減少に転じるとは考えづらい。現在、騒音問題と言えばこれらの人間的な騒音を表すと考えて良い。

公害騒音が社会的に注目されて騒音規制法が制定されたが、子どもの声や犬の鳴き声、あるいはマンション上階音などのトラブルが社会の耳目を集める時代となっても、これを規制する法制度は生れてこない。このような人間の感情が深く係わった騒音問題を、筆者は「感情公害」と称しているが、感情公害規制法は出来そうもない。以前、日本全国の市役所騒音担当者へのアンケート調査を実施した時に、近隣騒音に関しても新たな法規制が必要と思うかどうかを質問してみた。その結果が下図であり、「必要だ」と「近隣騒音の種類によっては必要だ」を合わせると50%近くとなった。これは、「特に必要ない」の2倍以上になり、日夜、騒音トラブルを扱っている自治体担当者の目からみると、近隣騒音の法的な規制もやむなしという実感を持っていることがわかる。

近隣騒音の法規制は大変に難しい問題であり、上記の行政関係者の意見だけではなく、法曹界や関連学会・業界、一般市民の意見を広く聴取して検討する必要があるが、近隣騒音トラブルで年間に千数百件(推定値)の殺傷事件が発生し、事件に至らなくてもトラブルに巻き込まれて苦悩し生活を破綻させる人の数は数知れない。正に近隣騒音は感情公害であり、立派な社会問題である。この辺で議論だけでも始めた方が良いのではないかと考える。

法規制のない現状で、どう対処するか

近隣騒音の法規制は社会的に大きな混乱をもたらす可能性もあり、慎重な議論が必要であるが、法規制より先行すべきは既往記事「日本にも「近隣トラブル解決センター」が必要です! 悲惨な事件や無駄な訴訟をなくすために」でも示した通り、社会的解決システムの整備である。しかし、これも実際には未だ存在せず、現実の対処方法とはなりえていない。そんな中で、先日、近隣騒音問題の解決に関連する興味深い機会を得た。

「東洋経済」という雑誌(9月12日発売予定)での対談を依頼されたが、相手はヴァンガードスミスという会社の代表であり、近隣トラブルの解決支援をシステム化して社会に提供している会社だという。不動産管理会社等と提携し、会員登録されたマンション住人から連絡があると、専門相談員が相談に乗ったり、相手と交渉したりして問題解決に当たるというサービスを提供している。特徴的なのは、問題解決に当たる相談員が元警察官であることや、費用は定額制で1軒当たり月数百円という安さだということだ。相談内容の7割が騒音問題であり、コロナ禍で在宅勤務が増えているせいか、相談件数は急増しており、会員数は50万人に届く勢いだそうだ。

近隣騒音問題で一番大事で、かつ難しいのが初期対応である。貼り紙などしても効果はなく、直接、苦情を言いに行くのは気後れするし、勇気をふり絞って相手と向かい合っても日頃の怒りが先立って荒い言葉になってしまう。苦情を言われた方はいきなりの文句に面食らい、思わず売り言葉に買い言葉の応酬や、「すいませんね!」の一言で扉をバタンと閉める対応などとなる。普通の人は問題発生時の初期対応が苦手であり、その結果、単なる騒音問題が泥沼の騒音トラブルへとエスカレートしてゆくのである。これまで何度も言ってきたことであるが、近隣トラブルは火災と同じである。発生した時にできるだけ素早く消火することが大事であるが、消火設備がないとどんどん火の手が広がり、最悪は巻き込まれて死亡する人も出てくる。火災が発生しても消火設備がない状態、これが近隣トラブルに関する今の我が国の現状なのだが、上記で紹介した民間の解決支援システムは、この初期対応を代行してくれるということであるから、一つの消火設備である事は間違いない。このような会社が出来てきたのは社会的な必然であり、今後も需要は増えてゆくことであろう。

現在、うるさい隣人を公的に取り締まることはできず、個人での対応が求められる。初期対応だけでなく、既に拗れてしまったトラブルや敵意が剥き出しとなった争いも、事件や訴訟に至らずに解決する必要がある。改めて、本格的な消火設備である日本版・近隣トラブル解決センターの設立を訴えたいと思う(「日本にも「近隣トラブル解決センター」をつくろう!」(Amazon)参照)。