15歳の少女に叱られて考えた―2019年、気候変動問題に「希望」はあるのか?

ポーランドのカトヴィツェで行われていた国連気候変動枠組み条約の締約国会議(COP24)がパリ協定の運用ルールをなんとか合意して昨年12月に閉幕した。気候変動問題をめぐってもいろいろなことがあった2018年が過ぎ去り、2019年が始まる。

昨年、筆者の心を大きく揺さぶったのは、COP24の直前に、オーストラリアで数千人の子供たちが学校を休んで、政府に気候変動対策を求める抗議行動を行っているというニュースだった。さらに、それに先立ち、スウェーデンの15歳の少女、グレタ・トゥーンベリさんが、夏に議会前で2週間の座り込みをして、世界の子供たちに影響を与えたことを知った。12月にはスイスでも千人の子供たちが立ち上がった。

グレタさんは、CO2による地球温暖化を初めて指摘した科学者、アレニウスの血を引くそうである。グレタさんはCOP24の会場に現れ、スピーチを行った。1992年の地球サミットでカナダ人少女、セヴァン・スズキさんが放った伝説のスピーチと同様に、行動しない大人たちが子供たちの未来を奪っているという事実について、グレタさんは容赦なく糾弾した。

COP24でのスピーチも印象的なものだったが、さらに、それに先立って収録されたグレタさんのプレゼンテーションの映像(TEDxStockholm)を見たとき、筆者は深く考え込まざるをえなくなった。

その話をする前に、気候変動問題において2018年がどんな年であったか、少し振り返ってみたい。

気象災害が強く印象に残った一年

自然科学的な側面からいうと、2018年の世界平均気温は観測史上4位を記録した。これは、弱いラニーニャが起こり、世界平均気温が低くなりやすかったことを考えると順当な結果だろう。世界平均気温は自然変動の影響を受けながらも高止まりが続いている。

日本においては、西日本を襲った7月豪雨、引き続く災害級の猛暑、非常に強い勢力で上陸した台風21号、24号といった気象災害が強く印象に残る年となった。東日本の気温は、夏季はもちろん年平均でも過去最高を記録した。年々不規則に変動する気圧パターンにより、これらの「異常気象」が昨年もたらされたことは、いわば偶然だ。しかし、これらが「記録的な異常気象」になった背景には、地球温暖化の長期傾向による気温のかさ上げと水蒸気量の増加があったといえる。そして今後も同様の現象が増え続ける傾向にあることは、もはや必然だ。

海外でも、カリフォルニアの山火事をはじめとして、多くの記録的な自然災害が発生し、気候変動対策の議論に影響を与えたとみられる。国内の報道でも異常気象が注目を集めたが、筆者の印象では、その文脈は概ね「防災」に留まった。昨年法制化された「気候変動適応」の観点からも、防災の強化自体は重要なことだ。しかし、異常気象の増加を食い止めるための気候変動緩和(温室効果ガス排出削減)に多くの人の意識が向く機会になったと言い難いのは残念だった。

非国家アクターのうねり

対策の進捗に目を向けると、パリ協定にあたり各国が提出した国別目標は、すべて達成しても気温が3℃前後上昇するようなペースであり、2℃や1.5℃未満というパリ協定の長期目標を達成する削減ペースとは大きなギャップがある。これはパリ協定の合意時点でわかっていたことだ。

しかし、パリ協定の合意以降、世界からは再生可能エネルギー(再エネ)の価格低下と導入拡大、電気自動車の普及促進、機関投資家や金融機関による石炭への投融資の撤退、再エネ100%(RE100)等を掲げる企業の増加、野心的な排出ゼロ目標を掲げる自治体の増加といったニュースが相次いでいる。このような「非国家アクター」によるボトムアップの行動が、技術と社会のイノベーションの志向を伴って、大きなうねりを生み出しているようにみえる。

特に、連邦政府がパリ協定に背を向けている米国においては、非国家アクターの連合である”We are still in”が本質的に重要な役割を持つ。昨年は、日本でもJapan Climate Initiativeが発足し、多くの企業や自治体が名を連ねた。10月にはカリフォルニアでGlobal Climate Action Summitが開催され、日米をはじめ、世界の非国家アクターが連携を深めた。

このような行動から、政府が計画できなかったような大幅な対策の実現可能性が実証され、政府もその拡大を後押しするように新たな制度や目標を導入し、その相乗効果で当初目標以上の対策が進んでいくというのが理想であろう。

世界のCO2排出量は再び増加

では現状でその効果はいかほどか。世界全体のCO2排出量の推移をみると、2014-2016年は排出量が横ばいで、ついに世界はCO2排出を増やさずに経済成長できるフェイズに入ったか、という期待が垣間見えた。引き続く2017年は排出量が若干増加したが、中国の景気の上振れなど変動要因があると思い、筆者は経過を見守った。

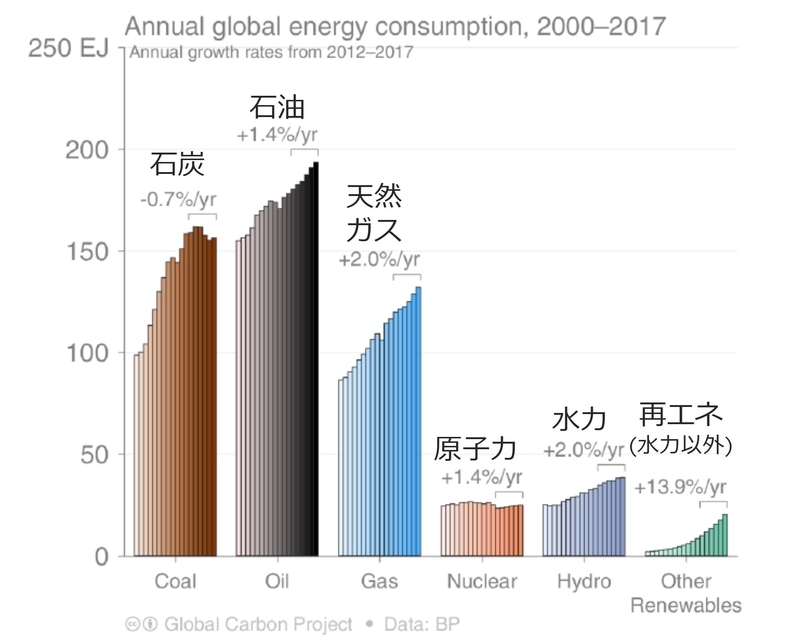

そうして注目していた2018年の排出量であるが、結果は残念ながら引き続き増加となった。インドをはじめとする発展途上国で人口増加と工業化が続いており、そこに必要なエネルギー需要の増加を満たすために、現状ではまだ化石燃料需要が増加せざるを得ないのが世界の実態だということだろう。減少基調に入っていた中国の石炭利用も去年は増加した。再エネは世界で加速度的に増加しているが、絶対量はもちろんのこと、その増加速度も未だ十分ではないようだ(下図参照:Global Carbon Budget 2018より)。

日本においては、CO2排出量は緩やかな減少傾向が続く。これは固定価格買取制度(FIT)により再エネが増加したことに加え、いくつかの原発の再稼働の効果とみられる。しかし、日本も優等生からは程遠い。太陽光発電の乱暴な増加をもたらしたFIT制度はその歪みの見直しを迫られた。九州ではピーク時に太陽光発電が抑制を余儀なくされ、電力系統の柔軟性整備の遅れが露わになった。また、国内で多くの石炭火力発電の新設計画があり、海外の石炭にも日本企業の関与が大きいとされる。

必要なのは「希望」か「行動」か

このようにして振り返ると、2018年は非国家アクターの行動などで希望も多く感じられたが、そのうねりの勢いが世界の排出量を減少に転じさせるにはまだ足りていないことを直視させられ、焦燥を感じざるをえない年となった。

冒頭で紹介した15歳の少女、グレタさんの訴えに話を戻そう。彼女のプレゼンテーションで、最も筆者の胸に突き刺さったのは、「『希望』は必要です。でも、希望よりもっと必要なのは、『行動』です」というくだりだ。希望をもって頑張ろうと人々は言ってきたが、排出量は減らなかったじゃないか、行動することによってのみ希望が生まれる、と彼女は指摘する。

パリ協定の合意以降、その合意が成立したという事実と、その背景にあるイノベーションの展望やボトムアップの行動のうねりに自分自身が希望を見いだし、以降、その希望を強調してこの問題を語ろうと努めてきた筆者にとって、この指摘は胸にグサグサと刺さった。希望が未だ不十分だという焦燥を感じながらその指摘を聞いたのであるから、なおさらだ。

ボトムアップの行動を起こしている非国家アクターは、グレタさんの期待に部分的にせよ応えているだろう。だが、おそらく大部分の政治家をはじめ、行動に大きな影響を持ちうるにもかかわらず、問題に関心を持たないか、むしろ現状維持に加担する結果をもたらしている多くの大人たちに対して、「希望」とか生易しいことを言っている場合ではないのかもしれない。グレタさんの言葉を聞いていると、ひしひしとそういう気がしてくる。

しかし、よく考えると、筆者たち大人が彼女の主張を真似するのは難しい。その主張はグレタさんというピュアな主体の実存的な叫びであるから人々の心に届くのだ。手垢のついた大人が似たようなことを言っても、人々は「またか」と言って顔をそむけるか、反発してくるだけだろう。

実際、危機を強調する気候問題のコミュニケーションは以前からあったが、それを繰り返しても人々は心配することに疲れ、危機について聞くことに麻痺してしまうことが、心理学的にわかっている。また、「希望」の無いところに「行動」を強いても、フランスの「黄色いベスト」運動(燃料税値上げに抗議する暴動)に象徴されるように、大きな反発が生じてしまう。

2019年の希望に向けて

今年は日本でG20会合が開催され、6月には長野で「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」がある。それに向けて、2050年までの日本の低炭素長期戦略がとりまとめられる。それらの場で決まることが、十分な行動を促すと同時に希望をもたらすものになり、遠からぬうちに世界の焦燥を拭いさるものになるためには、何を考えるべきか。

筆者は依然として、「希望」は「行動」と同じくらい必要だと思っている。たとえば、昨年10月に発表されたIPCCの1.5℃特別報告書から、1.5℃温暖化の悪影響の深刻さや、温暖化を1.5℃で止めることの困難さのみを読み取り、その危機感のみから行動を要請すべきではないと思う。

1.5℃報告書で筆者が重要だと思うのは、「1.5℃未満を目指すこと」は「持続可能な開発目標(SDGs)の達成を目指すこと」と、win-winの関係にできることを示した点だ。つまり、何かを犠牲にして排出削減をするのではなく、世界を良くする(SDGsを目指す)と同時に排出削減ができると考えることによって、希望が生まれると同時に、主体的な行動が促される。

もちろん、我々大人は、グレタさんや世界で立ち上がった数千人の子供たちの叫びを少しも過小評価すべきでない。彼らの叫びをグサグサと胸に刺しながら、これらの議論に取り組んでいこう。何よりも増して、彼らの行動こそが我々にとって眩しいほどの希望なのだから。

(初出:WEBRONZA 2019/1/1)