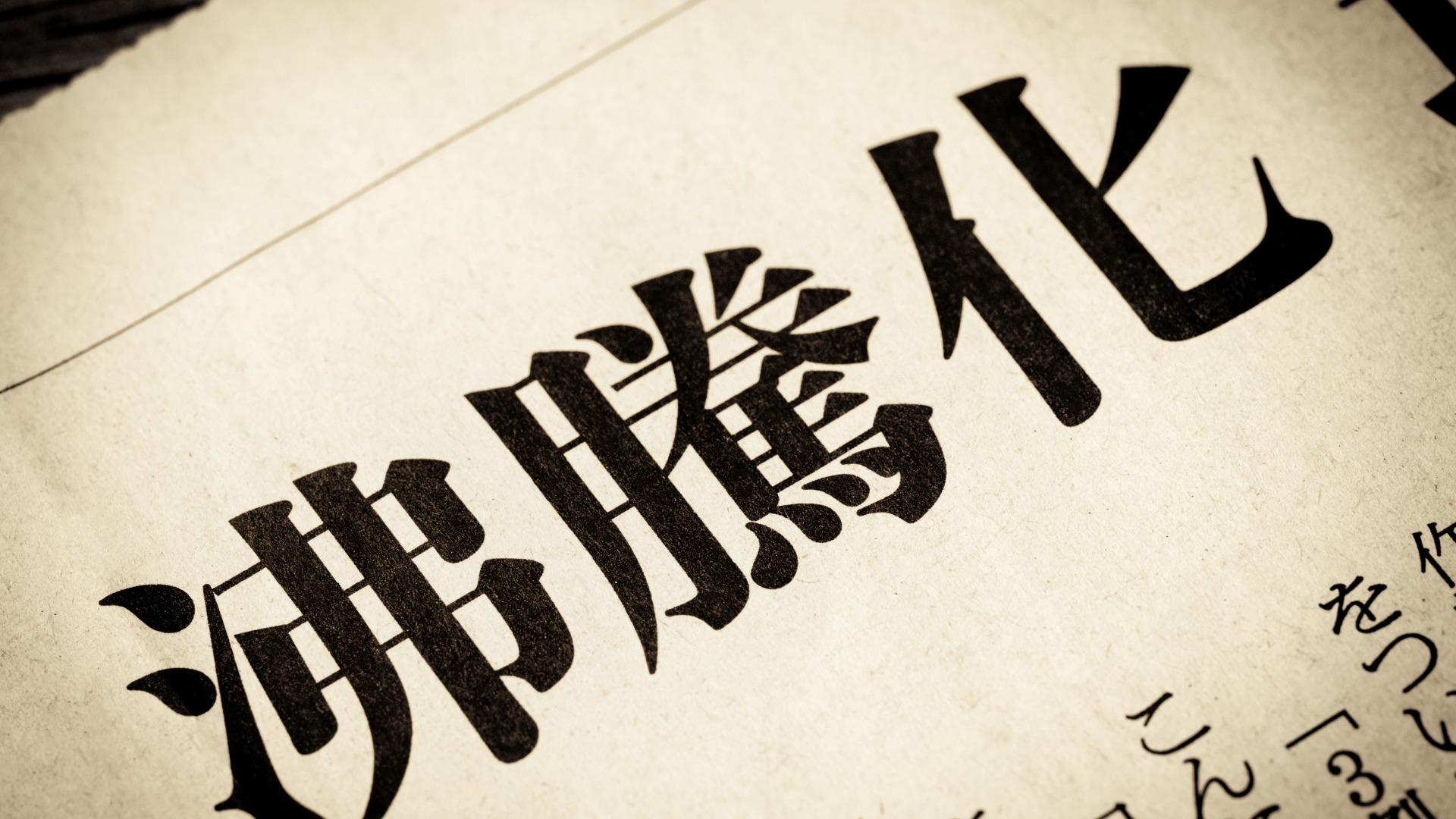

地球沸騰はどこまで解明されたか

二〇二四年三月平均の世界平均気温は観測史上最高記録を更新し、これで昨年六月から十カ月連続で月毎の最高気温記録が更新されました(転載時:この記録は五月までの十二カ月連続に伸びています)。しかも「大幅に」(それまでの記録から〇・一~〇・三度の差をつけて)です。

三月までの十二カ月平均の世界平均気温は産業化以前と比較して一・五八度高かったと見積もられており(Copernicus EU)、パリ協定で超えないことが目指されている一・五度を、短期的にはあっさりと超えてしまいました(転載時:五月までの十二カ月では実に一・六三度)。

昨年七月に国連のグテーレス事務総長が「地球沸騰」の時代が到来したと警告したことは、日本も含めて世界で注目されました。しかし、日本は三月に寒い日も多かったですし、地球規模の記録的高温が続いていることを現在も気にかけている人は少ないのではないでしょうか。

今回は、進行を続ける「地球沸騰」について深掘りして見ていきます。

地球の温度を変える要因

まず、少し教科書的に、地球の温度を変える要因の一般論をおさらいしておきます。

地球の温度は、基本的には太陽から受け取るエネルギーと、宇宙に放出する赤外線のエネルギーのつり合いで決まります(地球内部の熱源の影響は無視できる程度です)。受け取るエネルギーが放出するエネルギーを上回れば、その分だけ地球が保持するエネルギーが増えるので温度を上げるように働き、下回ればその逆です。

太陽から受け取るエネルギーは、太陽そのものの活動と地球の太陽光反射率によって変化します。地球から宇宙に放出するエネルギーは、地球の温度と大気の温室効果によって変化します。

また、地球の保持するエネルギーの総量が一定でも、それがどう分布するかによっても地表付近の気温が変化します。エネルギーが海の深層に運ばれれば地表付近の気温が下がり、深層から表層に出てくれば上がります。

基本は地球温暖化とエルニーニョ

以上を前提に、二〇二三年から続く高温の要因を説明してみます。

まず、背景として最重要なのは、長期的な変化傾向としての地球温暖化です。つまり、人間活動によりCO2をはじめとする大気中の温室効果ガスが増加し続けているため、赤外線のエネルギーが宇宙に放出されにくくなる傾向が継続的に生じ、地球が保持するエネルギーの総量が増加を続けています(増加分の九割以上は海が吸収)。この地球温暖化による世界平均気温の直線的な上昇が、最も単純化した描像(「第一近似」とよびましょう)です。

次に、そこに気候の自然変動が重なります。つまり、何も外部的な要因がなくても、大気・海洋等が(相互作用しながら)自身の持つメカニズムにより勝手に変動することによって、世界平均気温が変動します。

その最大のものが、エルニーニョ/ラニーニャ現象です。熱帯太平洋の東側に暖かい海水が広がるエルニーニョ現象と、逆に暖かい海水が太平洋の西側に押しとどめられ、東側で冷たい海水が湧き上がるラニーニャ現象が、数年おきに不規則に生じます。

エルニーニョ現象ではエネルギーが海の深層から表層に運ばれて世界平均気温が上がり、ラニーニャ現象では逆に下がります。

地球温暖化による長期的な上昇傾向の直線に、エルニーニョ/ラニーニャの数年周期の不規則な凹凸を足し合わせたものが、第一近似より一段階詳しい描像(「第二近似」)です。

二〇二三年にエルニーニョ現象が始まった時点で、この第二近似の理解に基づいて、世界平均気温が最高記録を更新することを予想するのは容易でした。しかし、夏の段階ではこのエルニーニョが十分に発達していなかったにもかかわらず、世界平均気温の「大幅な」更新が始まったことは、第二近似まででは説明がつきません。

地球を冷やすエアロゾルが減少

ここから先は、それ以外の細かい要因を詳しく見ていく必要があります。

人間活動により、温室効果ガス以外に、大気汚染物質などの微粒子(エアロゾル)が大気に排出されています。エアロゾルには成分も性質も異なる様々なものが含まれますが、全体としては、(粒子それ自体の効果に加えて、雲粒の核となり雲を増やす効果を含めて)太陽からのエネルギーの反射を増やし、地球を冷やす効果を持ちます。

このため、大気汚染を減らそうとすると、エアロゾルが地球を冷やしていた効果が弱まるので、地球温暖化を促進してしまうというジレンマがあります。しかも、エアロゾルは大気中の寿命が短いため、排出量を減らすと大気中の濃度がすぐに減るという即効性があります。

この点で二〇二三年に注目されたのは、国際海事機関(IMO)による排出規制です。二〇二〇年から、すべての海域で船舶からの硫黄酸化物(地球を冷やす効果を持つ硫酸エアロゾルの原因物質)の排出量が、突然それまでの二割ほどに削減されたのです。

これによって、特に船舶の航路の多い北太平洋と北大西洋でエアロゾルの減少による加熱効果がもたらされたと考えられます。その影響は世界平均ではたかだか〇・〇数度と見積もられ、大きくはありませんが、船舶以外からのエアロゾル減少と合わせて、「地球沸騰」の小さな要因の一つとなった可能性があります。

それ以外の自然の要因

次に自然の要因に目を向けると、考慮すべきものの一つは太陽活動の変動です。太陽の放つエネルギーの強さは約十一年の周期で変動しますが、現在はそのピークに近づいていることから、これも〇・〇数度の温度上昇要因になったと考えられます。

他に考慮すべきものは火山の噴火です。通常、大きな火山が噴火すると、噴出した硫黄酸化物から生成された硫酸エアロゾルが成層圏に滞留して太陽からのエネルギーを反射するため、地球を冷やす効果をもたらします。

しかし、今回注目すべき、二〇二二年に噴火が起きたトンガの海底火山(フンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山)の場合は、事情が異なりました。大気中に放出された硫黄酸化物は非常に少なかった一方で、海底火山であったために、大量の水蒸気が打ち上げられて成層圏に流入したのです。

この水蒸気の温室効果により、今回の火山噴火は、やはり〇・〇数度ですが、世界平均気温を上昇させた要因の一つとなったようです。

その他に、六月ごろに北大西洋の水温が非常に高くなった要因として、サハラ砂漠からの砂塵エアロゾル(これも日射を遮る効果を持つ)が少なかったことが指摘されています。

記録的高温の意味すること

このように、昨年の夏から続く記録的に高い世界平均気温は、地球温暖化とエルニーニョに加えて、いくつかの小さな要因(個々の大きさの見積もりは現時点ではかなり不確かですが)をかき集めると説明できるかもしれません。

では、この記録的高温は何を意味するのでしょうか。まず、過去の十二カ月平均の世界平均気温が産業化以前から一・五度を超えてしまったことについては、現時点では一時的なものであり、パリ協定の長期目標が破られてしまったことを意味しません。

パリ協定で「二度より十分低く」や「一・五度未満」と言っているのは、少なくとも十年程度を平均した世界平均気温で評価する必要があると考えられます。

二〇二四年にエルニーニョが終息して、さらにその後にラニーニャが始まれば、世界平均気温は少し下がるでしょう。まだ我々の世界は、平均的には「一・五度」を超えていません。

しかし、平均的に一・五度を超える過程では、まず一時的に一・五度を超える年を経験し、それが徐々に頻繁に、あるいは連続的に起きる状態を経るはずです。現在、我々は確実にその過程を辿っているという実感を、持たずにはいられません。

気候変動対策への含意

エルニーニョのほかにも、今回の記録的高温に寄与した可能性がある要因のうち、太陽活動は周期的ですし、火山噴火は一時的なものです。つまり、今回の高温はたまたま運悪く「上振れ」を経験したといえる部分があります。

ただし、エアロゾルについてはそうではありません。今後も大気汚染対策が進むことにより、あるいは気候変動対策としての化石燃料からの脱却に付随して、人間活動によるエアロゾルの排出は減少し、気温の上昇要因となるでしょう。

このことは以前からわかっており、気候変動の将来シナリオにも織り込まれています。しかし、世界平均気温上昇がいよいよ一・五度に近づき、〇・〇数度単位の気温上昇が気になる状況になってきたことで、エアロゾルの影響は注目度を増すかもしれません。

目前に迫った一・五度上昇をとにかく超えないようにしようと考えると、より即効性の高い対策が重要度を増します。この点で、大気中の寿命が十年程度と比較的短いメタンの排出削減に注目することには意味があります。

一方で、CO2の排出削減は遅効性なわけですが、もちろんこちらを怠るわけにはいきません。世界のCO2排出量実質ゼロに向けた社会システムの脱炭素化を確実に進行させ、たとえ一・五度を超えても、〇・一度でも低く温暖化を止めることを目指し続けなければなりません。

「一・五度」への注目と、「その先」への眼差しの、両方が必要な状況になってきたように思います。

(初出:岩波『世界』2024年6月号「気候再生のために」)