パリで広がる日本刺繍の新境地 山田美佳さん作品展

日本のきものに未来はあるのか?

その答えが意外なところから見つかるかもしれないと、前々回の記事で書いた。

それからひと月もしないうちに、さらに気持ちが明るくなる展覧会に遭遇した。

場所はパリのまん真ん中にありながら“ヴィラージュ(村)”と呼ばれる独特の静けさがあるサンポール界隈。骨董店などが身を寄せ合う一角にある画廊で、心が洗われるような日本刺繍の展覧会が開かれていた。

石造りの画廊の壁に掲げられた作品の数々は、まるで絵画かと見紛うような圧倒的な芸術性、創造性にあふれ、観る者の刺繍の概念を鮮やかに覆してくれる。

作者は山田美佳さん。パリ在住3年目になる30代の日本女性だ。

展覧会初日は駐仏日本大使夫妻も訪れたほか、審美眼の高いフランス人たちが大勢つめかける大盛況で、春らしい色合いのきものをまとった美佳さんは常に人垣に囲まれる人気だった。

翌日、ヴィラージュの佇まいを取り戻した午後のひとときに伺ったお話をここにご紹介したいと思う。

お生まれは1982年、神奈川県相模原市。美大出身の母親の影響もあって幼い頃から何かを作ったりするのが好きだったという。普通高校を卒業後、女子美術大学に入学。そこで初めて日本刺繍に目覚めた。

専攻を選ぶにあたって、染織、ガラス、陶芸、写真などを回ってみる期間があったのですが、刺繍糸が400色くらいパレットのように並んでいるのが圧巻でした。それまでは小学校の授業のフランス刺繍くらいしか知りませんでしたが、こんなに美しい糸があるというのが驚きで、そこでもう決めました。

文字通り、運命の糸によって美佳さんは新しい世界に導かれていった。

日本刺繍といえば、きものとの結びつきが強い。卒業制作では、きものという形式を選ぶ人と、一枚の絵のような大きなパネル作品を手掛ける人とにわかれるのだが、美佳さんが選んだのは後者。

在学中、友達は刺繍の半衿を作ったりしていましたが、わたしはきものには興味がなくて、アルバイトで古いきもの、それこそ見事な小袖の修復もしましたが、それでもあまり惹かれませんでした。幸い、刺繍そのものは得意なので、苦もなくできたのですが、同じように直すということに物足りなさを感じていました。

そうして卒業後は刺繍作家としての道を歩む。

日展や公募展などで作品を売れるものと思い込んでいたんです。でも実際に始めてみるとそういったシステムはなくて、むしろ当時の私には会費が高くて、その世界でやっていくのは大変だとわかりました。卒業時、学校が就職先を推薦してくれたのに、「いえ、自分でやりますから」と断ったことを少し後悔しました。

それからは作品としてではなく、商品になる刺繍を手探りすることに。

大きな絵はなかなか売れませんから、小さいもの、プレゼントとか何かそういう需要を見つけなくてはと思い、「デザインサイト」というビッグサイトのイベントに参加しました。そこで声のかかったお店に小物を販売したりしましたが、まとまった収入を得るようになったのは、きものの仕事が入るようになってからでした。たとえば、個展の作品をご覧になった方から、「この部分を帯にしてほしい」と頼まれることが増えてきたのです。

そうした注文にきちんと応えるにはきものを知らなくてはならないという動機から、美佳さんは着付け教室に通い始めた。運転免許と一緒で、3か月くらいで覚えたら辞めるつもりだったというが、ここで初めてきものの魅力に開眼することになる。

先生のコーディネートとか立ち居振る舞いがなんて日本的で素晴らしいのだろうと衝撃的でした。たとえば、「正座から立ち上がる時は煙のように、座る時は水に沈むように」とか、そんな考えがあることが驚きでした。あとは季節感。小物を変えるだけで春になったり秋になったり、小さなスペースががらっと変わるんです。それがすごく楽しくなってしまいました。

ところで、この日美佳さんが締めていた帯はリスがくるみで遊んでいる柄の自作。きものは最初に買った一枚という小紋で、物語性のある帯の持ち味を、抑制の効いた柄ゆきの黒地のきものがぐっと引き立てている。

呉服屋さんと仕事をする中で、たくさん気づかされることがありました。あるご注文で、帯に桜の花びらを5枚刺繍するだけでいいと言われたとき、「え、そんな寂しくないかしら」と思ったのですが、後になってお客様のきものが桜の柄だったとわかり、「あ、要らないな」と納得しました。帯留にも桜を使いたいかもしれないし、「助六」とかをイメージしたもので遊ぶこともできる。つまり単独で見せるものとコーディネートして着るものとでは、デザインのソースが違うのだと気づかされました。

作品を発表し、小物を売り、呉服屋さんからの注文を受けることで収入も安定してきたが、美佳さんは次なる展開をはかる。

わたしたち職人は、日本で技は磨いているけれども、発表は苦手です。プロダクトを外国人が見出して、これはいいとなると世界中に広まりますが、自分たちから発信するのが苦手すぎる。せっかく日本にたくさん海外のお客さんがいらっしゃるときにそのことが弱点になるだろうなと思って、海外に行ってみようときめました。ではどこの国にと考えたとき、もちろん最先端で一番大きな規模なのがニューヨーク、アメリカですが、自分で旅をしたことがある唯一の国がフランスで、フランス人は日本の細やかな感覚や美意識を理解してくれると実感していたので、パリに決めました。

そうして2015年1月、当時32歳の美佳さんのパリ暮らしが始まった。

展覧会の作品を見てもわかるが、超一流の腕の持ち主だけに、「コンペタンス・エ・タロン(資格と才能)」という、医者や芸術家など専門職に与えられるビザを得ていることがまず美佳さんの強み。加えて彼女の明るく自然体、前向きな人柄が異国でも助けを引き寄せる。歴代の日仏両国の大使夫人らが名を連ねる「すずかけの会」というアソシエーションのメンバーとして迎えられ、文化レベルの高いマダムたちとの交流で得るものも大きいという。3年目とは思えないほど流暢なフランス語を話すが、最初は日本で培った学力では通用せず、語学学校にも通った。

フランスに暮らす日本人が、精神的に弱くなって、志半ばで挫折することが少なくないと聞きますが、原因は友人が少ないからではないかと私なりに考えました。みなさん語学学校と家、大学と家の往復。それなら私は方法を変えてみようと、まずはいろんなアクティビティに参加することにしました。美術館に行ったり、誰かのお家でイースターエッグを作る機会に参加したり。私にとってそんなふうに物を作ったりするのはむしろ簡単なことですけれど、フランス人の中に入って知り合いを増やそうとしました。刺繍をギャラリーで発表したりするのでも、人脈を広げてからの方うまく行くとイメージしたためですが、そのおかげで友達が増えました。さらに2年めには、パーティやオペラの幕間のみなさんがするような会話の知識も必要だと感じ、いろんな勉強をしたことで、友達の輪がさらに広がりました。すると、みなさんが「ミカ、こういうのをやってみたらどうだ」とかいろいろと助言してくださるのです。

ギメ美術館(国立東洋美術館)で刺繍のアトリエを開催しているが、それも企画書を持って売り込みをしてみては、と背中を押してもらったことが功を奏したのだという。ところで、日本を離れることで収入がぐんと減るのは覚悟の上だったのだが、意外なところに需要があった。

こちらには、数は少ないですが、大使館で働いている方、駐在員などセレモニーできものを着なくてはいけない方がいらっしゃいます。「赤ワインが飛んじゃったので、ここに刺繍をしてほしい」とおっしゃる方もいますし、私が何かにつけてきものを着ているのに触発されて、手持ちの古いきものに自分なりの好きなモチーフを刺繍で入れてほしいとか、予想外のオーダーが舞い込んだりするのです。

パリで刺繍を仕事にするには、テーブルクロスとか家に飾るものとか、きもの以外の対象を考えなくてはならないという当初の考えは、蓋を開けてみれば杞憂だった。

パネル作品にしても、西洋建築は天井が高いので、いままでのを少し変えなくてはという固定概念があったのですが、こちらの方は日本の古い屏風をアパルトマンにうまく取り入れていたり、羽織をそのままパッと、オペラなどを見に行く時にコートとしてはおっていたり、逆に気づかされたことがたくさんありました。「袖が長いままの方がきものらしくていい」とおっしゃいます。

こうして日本美の価値を再認識する一方で、パリでは溢れるほどの刺激を受ける。

フランス人が日本人よりすぐれていると感じるのは空間演出。3Dの見せ方が圧倒的に私たちより上手だと思います。美術館に行かずとも、ウィンドーがすでにアート。フォーブールサントノレ、アヴニューモンテーニュなど、ハイブランドのブティックが並んでいるところなどは、本当に素敵で勉強になることがたくさんあります。こんな風に見るもの、素敵なものが街に溢れていますし、しかも私の仕事の素材になる布そのものが素晴らしいので、何を刺繍したらいいのかわからなくなってしまった時期もありました。

そんな時に出会ったのが和紙。ギメ美術館との関係からペニンシュラホテルで折り紙を披露することになり、それがきっかけになって作品にも和紙を取り入れるようになる。

綺麗な柄が入っていたり、それ自体が完結している布に比べると、紙は冷静な素材というのでしょうか、和紙に出会ったことで、作りたいとう気持ちが再び溢れてきました。

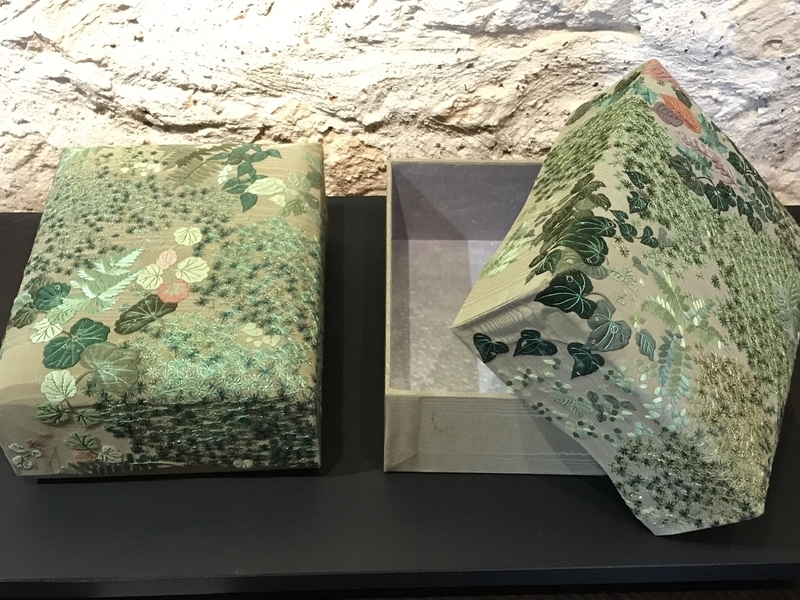

今回の展覧会では、和紙の折り紙に刺繍した作品や、材質の異なる布や毛糸やビーズなど異質な素材を重ねて立体的に表現したものも目を引く。

これは伝統工芸の世界だと落選。日本だとあまり受けませんでした。けれど、ここでは立体的で面白い、素晴らしいという言葉をいただけて、フランスの人は変わったもの、無名の作り手のものでも、そのもの自体を見てくれる。新しいものを受け入れてくれる。私がやりたいことをわかってくれたことがすごく嬉しかったです。

そうした言葉の評価だけでなく、少なからぬ作品に買い手がつくほどの成功の手応えを感じつつ、美佳さんはもう次を考えている。今回注目を集めた箱が素材になった作品をさらに進化させる予定だ。

箱はもともと好きなんです。大事なものを入れたり、開けるときの気分…。以前から好きで作っていましたが、こちらでオペラなどを見ていると、やはりそれも「箱」、中で背景などがいろいろに変わる劇場という大きな箱なのだと気付きました。これを作品として表現できたら素敵だろうなと今思っているところで、次のテーマはテアトル、劇場です。

つぶらな黒い瞳をきらきらさせながら、美佳さんは続ける。

モチーフもこれまでは目に見える具象、特に花鳥風月が刺繍には合っているとされてきましたが、何かこう、音楽のワクワクするようなそういう要素が刺繍で表現できたら、それこそ私がパリで刺繍をする意味があるのかな、と。

パネルの大作は2.3か月がかり。ひと針ひと針、地道な手仕事だとはわかっても、すぐにでも次回作を見たいという気持ちが募るのは私だけではない。ひとたび知ってしまったら虜になる、美佳さんの刺繍世界はこれからますますグローバルな展開を見せそうだ。