「東海豪雨」から20年 あのとき何が起きたのか? 都市型水害の恐怖と教訓

2000年9月に名古屋などの東海地方を襲った「東海豪雨」から11日で丸20年を迎える。今年も熊本を中心とした令和2年7月豪雨、つい先日の台風10号など、全国で相次ぐ風水害。中でも「都市型水害の先駆け」と言われる東海豪雨とはどんな災害だったのか。生まれたばかりの子を抱えて避難した住民の証言や第一線の研究者の視点から明らかにしたい。

名古屋で観測史上最大の雨量

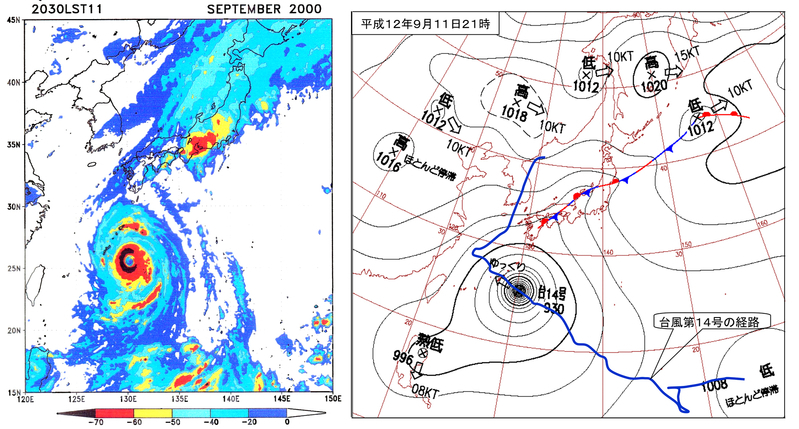

2000年9月11日から12日にかけて、東海地方を中心に猛烈な雨が降った。本州に停滞していた秋雨前線に、台風による暖かく湿った空気が流れ込み、雨雲が次々と発生したのが原因だった。

死者10人、負傷者115人、全壊31棟、半壊172棟、床上浸水2万2894棟、床下浸水4万6943棟(内閣府・防災情報のページ)ーー。数字だけを見れば、東日本大震災はもちろんのこと、ここ数年の大規模な風水害と比べても少ない印象を持ってしまう。もちろん、命に大小や軽重はなく、犠牲になった方々には心よりお悔やみを申し上げたい。

一方、避難勧告・指示は最大で約22万世帯、約58万人を対象に出された。人口約220万人の名古屋市では、各地で住宅や道路が冠水。帰宅ラッシュの時間帯と重なり、名古屋駅などで大量の「帰宅困難者」が発生した。交通や物流の混乱が続き、被害総額は約8500億円(同上・内閣府)、保険金支払額は1030億円(日本損害保険協会)に上ったとされる。

さらに圧倒的だったのは、雨の量だ。名古屋地方気象台の観測で最大1時間雨量97ミリ、24時間の総雨量534.5ミリ。この数字は同気象台が観測を始めた1891年以来の最大値として、今も記録は破られていない。このため、名古屋市西区や隣接する西枇杷島町(現・清須市)を流れる「新川」の堤防が決壊するなどして、激しい浸水被害をもたらした。

決壊現場地域で起きていたこと

当時、20代の会社員だった藤岡基浩さんは、徳島県から愛知県に転勤してまだ5カ月余り。西枇杷島町のマンション2階の一室で妻の美貴子さんと、生後3カ月の長女の3人で暮らしていた。

11日の夜、仕事から帰ってきた藤岡さんは、テレビが伝える災害情報が自分たちの身に関わることだとうっすらと感じ始めていた。しかし、地理はまだまったく分からない。マンションから川を見たことすらなかった。

不安を感じつつ、夫婦で夜通し交代して、テレビの情報をチェックすることにした。しかし、夜中に起きる番だった藤岡さんが、ついうつらうつらとしてしまった。

目が覚めると、階下がざわざわとしている。ドアを開ければ「川が決壊した」という声。もう、すでに1階が浸水し始めていた。

水かさはみるみる増して1階の半分近くの高さに。やがて停電、断水となり、ガスもストップした。

「当時、食料は1週間ほどまとめ買いして使い切るような生活パターンで、冷蔵庫を見ると中は空っぽ。慌てて冷凍庫の氷をボールに移して飲み水にしました。赤ちゃんは妻が母乳で育てていたからよかったけれど……」。藤岡さんは当時を振り返って苦笑する。

翌12日の朝になっても水は引かず、外に出られる状況ではなかった。会社の上司から「救援物資を持っていく」と言われた。しかし、昼になっても到着しない。飲み水もトイレを流す水も、限界に近づこうとしていた。

ボートに赤ちゃん乗せ避難

午後5時半ごろ、カメラマンの花井知之さんは愛知県大府市の自宅から車を出し、1時間ほどかけて名古屋市西区の名鉄上小田井駅近くに到着。撮影のため、冠水した道路の手前で当時、趣味で使っていた折りたたみ式カヌー(ファルトボート)を組み立て始めていた。そこに、2人の男性が声を掛ける。

「会社の同僚の家がこの先にあるので食料を届けたいんです。よかったらそのボートで荷物を運んでもらえないでしょうか。同僚の家には赤ちゃんもいて心配なんです」

花井さんはボートの組み立てを急ぎ、彼らとともに川のようになった道路を歩き始めた。

初めくるぶし程度だった水は、どんどん深くなり、あっという間に腰の辺りまでに。停電で辺りは真っ暗。乗り捨てられた無人の車が、闇夜にクラクションを鳴り響かせ続けていた。

1時間ほど歩いてマンションにたどり着いた。1階の入り口は水浸しで、足をすくわれないよう気をつけながら階段をのぼり、2階の部屋へ。ドアが開くと、赤ちゃんを抱いた夫婦が現れた。藤岡さん一家だった。

「ホッとしました」と振り返る藤岡さん。花井さんは自己紹介もままならなかったが、一部始終を撮影しつつボートを提供。その座席にちょうど赤ちゃんがかごごと収まり、藤岡さんたちにも笑顔が見えた。

そして一行は再び冠水した道路へ。外はまた雨が降りしきっており、みんなで赤ちゃんをかばいながら、ボートを引いて歩き続けた。花井さんによれば、赤ちゃんは目を覚ましていたが、泣き出すようなことはなく、じっとボートに揺られていた。それでも、美貴子さんが心配そうに赤ちゃんの顔をのぞき込むカットが、何枚も花井さんのカメラに収められていた。

教訓忘れずそれぞれの備え

元いた場所に戻ったのは、午後9時ごろ。赤ちゃんを車に移した一同は、ほっとした様子でおにぎりをほおばった。花井さんはその後、翌13日にかけて周辺を撮影に回った。腰まで泥水に浸かって移動する人々、救助に当たる自衛隊のボート……。目線が水面すれすれのように感じるのは、あのファルトボートに乗りながらの撮影だったからだ。

藤岡さん一家は、上司の家で2週間ほどを過ごし、徐々に生活を立て直していった。着の身着のままでの避難、車がダメになってしまったときの失望、マンション周辺の消毒液の臭いなどが、まだ生々しい記憶として残っているという。

当時のマンションには15年ほど暮らし、今は市内の別の場所に引っ越している。長女の美羽さんは今年20歳。あのあどけない赤ちゃんは、立派な大学生に成長していた。きょうだいも3人増えた。

「あれから水や電池を備えるようになり、台風が来るたびに車のガソリンは満タンにしています。スマホには川の水位が分かるアプリを入れました。市のハザードマップでは4階まで浸水する地域もあるそうです。早めに情報を手に入れて、まずは家族の安全を守りたい」と藤岡さん。「あの夜中にうとうとしてしまったことの反省です」と照れ笑いしながら。

今回、花井さんが撮影したほかの被災者を一緒に訪ねたが、20年が経って満足に歩けなくなった老夫婦もいた。「次また水が来たら? わしらはもうどうしようもないな」。そんな声が聞かれた。

「都市型」災害の死角は、高密度化や高齢化、それに伴う地域力の衰退と言える。コロナ禍でもあらわになっている社会の弱点だ。どちらも対策は難題だが、今まさに取り組まねばならないことだろう。

典型的な線状降水帯による豪雨

コロナを正しく知って恐れる必要があるように、東海豪雨のメカニズムについてもあらためて理解しておきたい。

取材したのは当時から名古屋大学に所属し、台風や豪雨のメカニズムについて研究し続けてきた名古屋大学宇宙地球環境研究所の坪木和久教授だ。

東海豪雨は、今でこそ盛んに言われるようになった「線状降水帯」がもたらした典型的な集中豪雨だと坪木教授は断言する。

ただし、その現象には1000キロ以上離れていた台風や、日本海側から南下していた秋雨前線、そして雲同士の複雑な動きが絡み合っている。それらを一つ一つ解説してもらった。

当時、日本の南海上に発生していたのは台風14号(サオマイ)。最大で中心気圧925ヘクトパスカルという強大なスーパー台風だったが、日本から見るとかなり西寄りに北上。九州と台湾の間を抜けるようなコースを取り、直接的には沖縄を除いて日本列島に大きな影響は与えなかった。

ところが、この台風の東側で「水蒸気が『大気の河』となって日本に向かった」と坪木教授は説明する。「大気の河」とは、まさに大河のように帯となった水蒸気の流れ。雲としてはっきり目に見えるものではなく、天気予報ではしばしば「暖かく湿った空気」と表現される。

それが東海豪雨では、さらに日本の東側にあった太平洋高気圧の縁を回り込むようにして東海地方にどんどん流れ込み、南北に帯状に発達した積乱雲となった。ちなみに「線状降水帯」の言葉は東海豪雨当時、ほとんど使われておらず、もともと学術用語でもないという。英語では「レインバンド」で、単純に訳すなら「雨の帯」だ。「線状」と「帯」だと二重表現のようで当初、坪木教授は違和感を覚えていたが、マスコミや気象庁も使い出し、一般に浸透したため坪木教授も今は多用しているという。

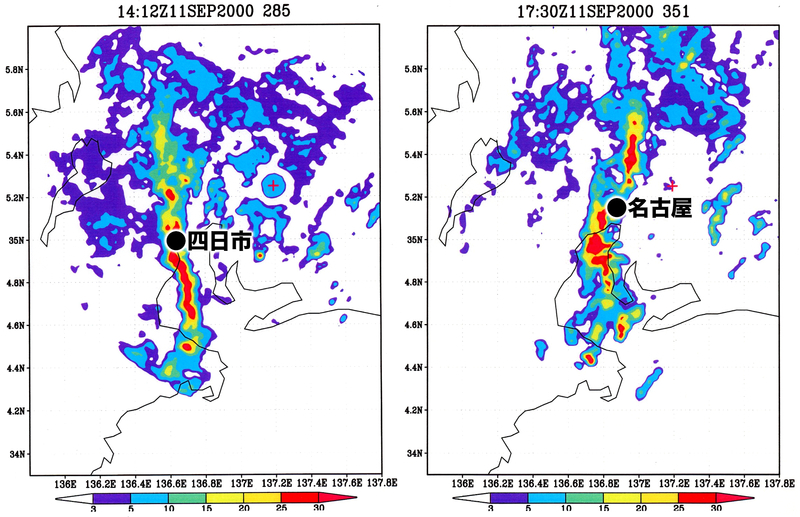

クラウドクラスターが雨の“タネ”供給

このとき、もう一つカギを握っていたのが秋雨前線だった。本州付近で東西に伸びていた秋雨前線は、10日から11日にかけてわずかに南下し、東海地方付近に停滞。この地方の北部に北西からの風を送り込んだ。一方、南東からは「大気の河」の一部である湿った空気が流れ込み、北西風と衝突(収束)。結果、愛知県と三重県の間にある伊勢湾上には11日午後1時過ぎから線状降水帯が形成され、午後5時ごろまでとどまった。私は当時、三重県四日市市で記者をしており、確かにこの時間帯、バケツをひっくり返したような雨が降り、恐怖を感じたことを覚えている。

この線状降水帯が午後5時半ごろから6時ごろにかけ、伊勢湾を軸として時計の針がフッとふれるように、やや東にずれた。ちょうど名古屋市や旧西枇杷島町、そして愛知県の知多半島上空といった位置関係だ。

ここで目線を90度変え、地上から空を見上げる垂直方向をイメージしてもらいたい。通常、雨は地上から5キロほどの上空から降り注ぐ。線状降水帯はその真上にできている雲の塊だ。一方、上空10キロや15キロといった高さになると、雲の中では氷の結晶がぶつかり合っている。雷がとどろき、あられが飛び散る激しい「氷の世界」だ。東海豪雨時は、この高さで直径500キロほどに及ぶ雲の塊が、秋雨前線に沿って西から東に少なくとも4回は移動したのだという。

「上層で巨大な雲の塊『クラウドクラスター』が、下層の線状降水帯に雨の“タネ”を供給し続ける形になった。それぞれは独立した雲の動きだが、名古屋付近の上空で影響し合って大雨を降らし続けた」と坪木教授。

さらに、発達を続ける線状降水帯の南端では、竜巻を起こしやすい「スーパーセル」型の巨大積乱雲が発生したとも見られ、名古屋市南東部ではその影響と考えられる土砂崩れで1人が亡くなっている。

あらためて「早めの避難」意識を

こうしたメカニズムは、この20年間の観測やシミュレーション技術の発展で詳しく解き明かされるようになった。しかし、災害の予測に活用するまではまだ難しいという。

「線状降水帯のような気象現象は、あるところまでは何も起こらず、何らかの閾(しきい)値を超えたところで突然スイッチが入ったように引き起こされる。どこでそのスイッチが入るかを知るためには、水蒸気量を海上で正確に観測できなければいけない」

坪木教授は2017年、日本人として初めて航空機でスーパー台風の「目」に入り、台風の中に観測装置を落としての直接観測に成功した。気圧や水蒸気量などの実測データが台風や線状降水帯の災害予測に生かされるよう、コロナ禍を乗り越えながら研究を進めている最中だ。

一方、これから地球温暖化が進んで海水温が上昇すれば、強大な台風が発達したまま日本列島に近づく可能性もより高くなるという。

「東海豪雨の教訓として分かっているのは、台風が遠くにあっても大雨や竜巻は起こること。そして豪雨は突然やってくるということ。特に水蒸気が流れ込みやすい東海地方の人たちは、常に早めの備えや避難を意識してほしい」と坪木教授は呼び掛けている。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人の企画支援記事です。オーサーが発案した企画について、編集部が一定の基準に基づく審査の上、取材費などを負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】