【ゴッホ】「ひまわり」「耳切り事件」の舞台 南仏アルルを訪ねる

(記事の最後に町の魅力を盛り込んだ動画があります。どうぞ併せてご覧ください。)

【ひまわり】

バブルを経験した世代の方なら、フィンセント・ファン・ゴッホの代表作「ひまわり」が日本企業によって落札されたときのことをご記憶かもしれない。

1987年のこのセンセーショナルなニュースから現在に至るまで、日本がアジアで唯一ゴッホの「ひまわり」を所有する国であることに変わりはない。

ところで、ゴッホの「ひまわり」は全部で何点あるかご存知だろうか?

花瓶に入った構図のものは7作品制作されている。

描かれているひまわりの本数は、3本、5本、12本、15本のバリエーションがあって、15本の「ひまわり」は全部で3作品。

そのうちの1点が1987年に日本にやってきて、現在東京のSOMPO美術館が所蔵しているあの「ひまわり」なのだ。

あとのふたつは、アムステルダムのゴッホ美術館とロンドンのナショナル・ギャラリーの所蔵だから、東京に「ひまわり」があるということがいかに特筆すべきことか想像できる。

ちなみに、7作品のうち現存しているのは6点で、5本のひまわりが描かれた唯一の作品は第二次世界大戦中に焼失している。しかもその場所がなんと日本。

大正時代、白樺派美術館を作るという構想があり、当時メセナとなった実業家が「ひまわり」を購入して日本に持ってきたのだが、美術館は残念ながら実現せず、実業家の芦屋の家に所蔵されていたときに阪神大空襲で焼失してしまったという。

ところで、ゴッホはどうして複数の「ひまわり」作品を描いたのだろうか?

ゴッホには、一つ屋根の下に画家仲間とともに暮らし制作するといういわばユートピア的な夢があった。その求めに応じてやってきたのがゴーギャン。家に迎えるにあたり、ゴッホはゴーギャンの寝室を「ひまわり」で飾ろうとした。

しかも日本に対して強い憧れを抱きつづけていたゴッホらしく、いわゆる襖絵のように「ひまわり」の連作を構想したのだった。

舞台は南仏アルル。「黄色い家」でのことだ。

【黄色い家】

パリの南750キロメートルに位置するアルル。ローマ時代の遺跡が町の中心部に残るこの町にゴッホが暮らし始めたのは1888年2月、35歳のときだった。

オランダで生まれ、紆余曲折を経て画家になることを決心したのが27歳のとき。母国各地を転々とし、ベルギー、そしてフランスはパリで暮らしたあと一気に南へ。光あふれるアルルにやってきた。

ところが、28年ぶりという寒波のために雪に覆われているという、南仏としては異例の風景がゴッホを迎えた。このあたり特有の強風「ミストラル」にも悩まされたに違いなく、(こんなはずじゃなかった)と、ゴッホは空を恨めしく思ったかどうか…。

ともあれ、パリ、ましてやオランダよりも格段に早く春が訪れるアルル。雪の日がまるでウソだったかのように、さんさんと光が降り注ぐ季節の到来とともにゴッホは制作欲に満ちあふれ、連日よく歩き、よく描いた。

そしてアルルで最初に落ち着いたホテルの部屋が作品であふれ、手狭になったこともあって引っ越した先が「黄色い家」だった。

「黄色い家」は町の中心からはすこし距離を置いた場所にあり、駅に近い。

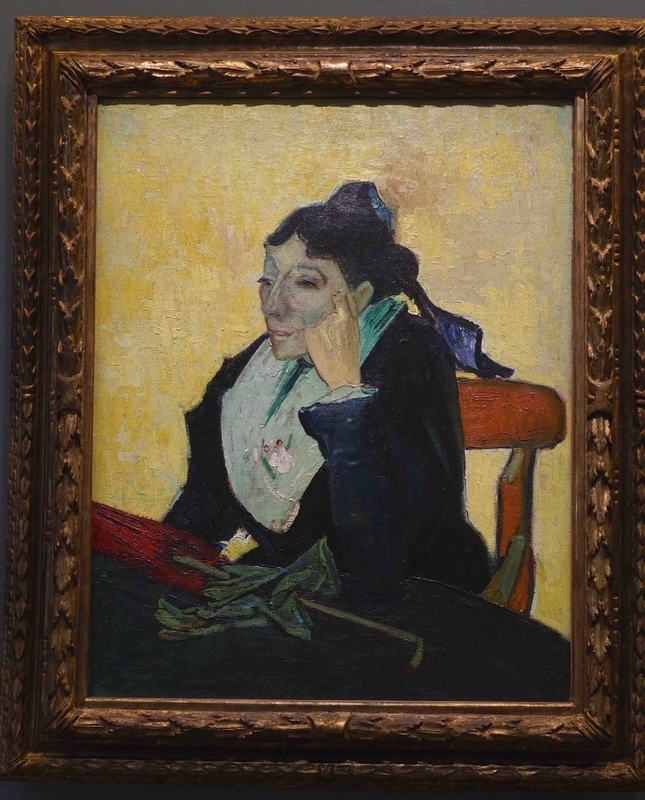

アルル時代に描かれた代表的な肖像画には、郵便配達人のルーラン(じつのところ、彼は配達人ではなく、駅で手紙や荷物の仕分けをする責任者だったようだが)とその家族、アルジェリア歩兵隊の少尉ミリエ、そして近所のカフェの女主人ジヌー夫人らがあるが、いずれも「黄色い家」の界隈で、ゴッホが親交をふかめた人たちだ。

季節は巡り秋も深まったころに、待ちに待ったゴーギャンがこの「黄色い家」にやってきた。

ともに制作に励み、アートについて語り合う。初めのころこそゴッホが願っていた理想の暮らしができていたようだが、やがて語り合いは議論に、そして口論へとエスカレートしてゆく。

電話もメールもない当時のこと、ゴッホは物心両面で全面的に支援してくれている画商の弟テオにまめに手紙を送っているが、ゴーギャンと口論したあとは「頭が放電したあとのバッテリーのようになる」と書いている。また、ゴーギャンもテオに宛てた手紙で「フィンセントと一緒に暮らすことは無理」と書いており、ふたりの共同生活は数週間で破綻がみえてきていた。

【耳切り事件】

そして事件は起こった。

1888年12月30日付の地方紙に、こんな記事が掲載された。

先週の日曜、夜11時半ころ、オランダ出身のフィンセント・ファン・ゴッホという名前の画家が娼館1号に現れ、ラシェルを呼び、「これを大事にもっていてくれ」と、自分の耳を渡して立ち去った。これを受け、警察が翌朝彼の家を訪ねると、彼はベッドで死んだように横たわっていた。この不幸な男は、急ぎ病院に運ばれた。

これがゴッホの「耳切り事件」だ。

事件の数年後、「ゴッホはカミソリの刃で自分を脅した」というゴーギャンの発言があるようだが、真相は定かではない。

確かなことは、このころからゴッホの癲癇の発作が度重なるようになり、およそ1年半後に、やはりミステリアスな死を迎えることになってしまう。

※ゴッホの最期についての記事はこちら

ここからは、少々個人的な思いを綴らせていただく。

もう10年以上前のことになるが、ちょうど今くらいの季節、9月の半ばに初めてアルルを訪れていた。

一番の目的は毎年恒例の写真フェスティバルを観ることだったのだが、折しも「フェリア」とよばれる闘牛祭の週末で、街中が祭のムードに包まれていた。せっかくだから生まれて初めて闘牛というものを見てみようと、わたしもローマ時代の遺跡のなかの観客のひとりになった。

闘牛の是非は世界的に問題になっているが、新型コロナ禍の今年、写真フェスティバルは中止になっても「フェリア」は開催されるというほど、アルルではとても大切な伝統のひとつだ。

ただ、十数年前にわたしが初めて目にした光景は、アンチ闘牛を唱える人たちの意見もむべなるかな。胃液が逆流するようなかなり血なまぐさいシーンもあった。

けれども、いっぽうでは生と死が凝縮し、ある種の感動すら湧き起こす瞬間があることも事実。分別も経験も十分にあるに違いない大人たちが立ち上がり、ある人は新聞を、ある人はハンカチを振っている。

近くにいたマダムにどういう意味か尋ねると、「『耳をやれ』と言っているのよ」という意外な答えがかえってきた。

見事な闘牛を披露したマタドール(闘牛士)への最高の褒美が、闘って地に伏した雄牛の耳なのだということを、わたしはそのとき初めて知った。と同時に、ゴッホのことが一瞬頭をかすめたのだった。

闘牛をテーマに数え切れないくらいの作品を残したピカソとは違い、ゴッホはこの場所に足を運んではいても、闘牛そのものを題材にはしていない。

彼の耳と闘牛とを結びつけるのは早計というものかもしれないが、とにかく、このアルルに暮らした1年強の間に、ゴッホは少なくとも180点の油絵を残している。

【取材協力】