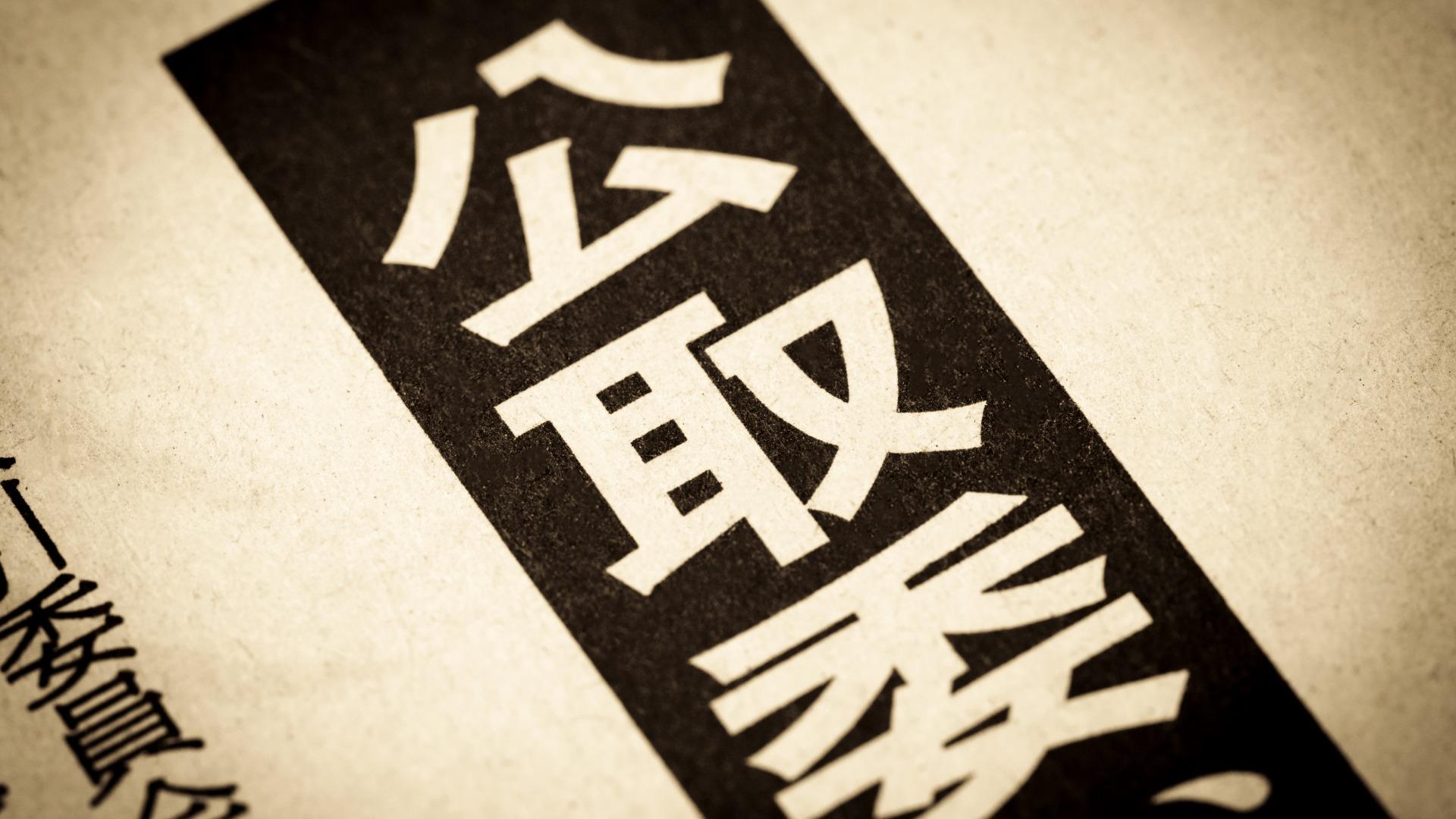

現場の混乱「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」

●現場の混乱「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」

「マジでヤバいですよ。あれ、大丈夫なんですか?」。そんな話題を話す機会が多くなってきました。しかも、驚くほど多頻度です。これまで、同じトピックを話すケースはさほど多くありませんでした。

毎回、全国の企業に属する調達・購買関係者と話していると話題になるトピックがあります。公正取引委員会が発表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」です。

実は私たちも、この「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に対する対応策について配布しているのですが、あまりに人気で驚いてしまうほどでした。さて、今回の話題は、この指針に対する企業対応についてです。

それにしても、この指針は本当にビックリしました。だって、これまで企業の調達・購買部門は購入する製品やサービスの価格を抑えるのが仕事だったはずです。でも、指針が示したのは、その逆。労務費が上昇したら、調達価格も上げるべきだ、というものでした。

簡単にいえばサプライヤ(取引先)の労務費が上がったら、ちゃんと調達価格に反映してね(=値上げしてね)というわけです。

そこで現場は大混乱。だから冒頭のように、調達・購買関係者のあいだで話題になったわけです。もっといえば「ひでえな! なんだ、ありゃ! 価格をどう決めるかなんて企業間の自由じゃねえか!」といった意見も聞かれました。さらに下請け企業からさえも「このままの状況が続くと、海外の安価な取引先に切り替えられるのが怖い」といった意見さえありました。私も、この「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に完全に賛成しているわけではありません。ただ、現場の調達・購買関係者からすれば、対策せねばなりません。そこで、下記を説明しておきます。

●労務費転嫁対応の法的根拠

まず、そもそもなんで行政がこのように指導するのか。それを知っておくべきでしょう。

独占禁止法は、公正かつ自由な競争を維持し、市場経済の健全な発展を図るための基本法です。この法律では、以下のような行為が禁止されています:

・購入や利用の強制:

取引先に対して特定の商品やサービスの購入を強制することは、取引の自由を侵害する行為として禁止されています。例えば、ある企業が取引先に自社製品の購入を強制した場合、これは独占禁止法に違反する可能性があります。

・協賛金等の負担の要請:

協賛金や寄付金の負担を取引条件として強制することも禁止されています。例えば、イベントの協賛金を支払うことを条件に契約を結ぶような場合がこれに該当します。

・従業員の派遣の要請:

自社の業務を行うために、取引先の従業員を派遣することを強要することも法律で禁じられています。これは取引先の労働力を不当に奪う行為として認識されます。

・一方的な取引条件の決定:

取引の対価やその他の取引条件を一方的に決定し、取引先に強制することも禁止されています。例えば、価格の一方的な引き下げや、納品条件の変更などがこれに該当します。

・不当な返品や減額:

取引先が納品した商品や提供したサービスについて、不当な返品や代金の減額を行うことも違法です。例えば、納品後に一方的に返品を行ったり、代金を減額したりする行為です。

これらの行為は、市場の公正な競争を妨げ、取引先に対して不当な負担を強いるものです。したがって、企業はこれらの行為を避け、透明かつ公正な取引を行うことが求められます。

そして、重要なのは、今回は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が話題ですが、まさに「一方的な取引条件の決定」ということなんですよね。さらに資本金がだいぶ違えば、下請法も関係します。

●下請法の詳細解説

下請法は、下請事業者を保護するための法律で、以下のような行為が規制されています。

・下請け代金の支払い遅延:

下請事業者に対する代金の支払いを遅延させることは、下請事業者の資金繰りに重大な影響を及ぼすため、法律で禁止されています。

・一方的な代金の減額:

取引の対価を一方的に減額することも禁止されています。例えば、契約後に代金を一方的に引き下げる行為がこれに該当します。

・不当な返品:

下請事業者が納品した商品について、不当な返品を行うことも違法です。正当な理由がない限り、返品は認められません。

・買いたたき:

取引先に対して不当に低い価格での取引を強制することも禁止されています。例えば、市場価格を無視して極端に低い価格での契約を押し付ける行為です。

・物品の購入や役務の強制:

下請事業者に対して、取引条件として特定の物品の購入や役務の提供を強制することも法律で禁じられています。

これらの規制は、下請事業者が不当な取引条件を押し付けられることを防ぎ、公正な取引関係を維持するために設けられています。企業は、これらの規制を遵守し、下請事業者に対して公正な取引条件を提供することが求められます。

そして今回の話題は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」ですが、その意味では「買いたたき」と「一方的な代金の減額」に合致してしまうわけです。

●労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

そこで指針に基づき、発注者として採るべき行動を具体的に解説します。

・行動指針1:本社(経営トップ)の関与

経営トップが労務費転嫁に関する方針を決定し、その実施を指示することが重要です。以下のステップで進めることが推奨されます:

→経営トップが具体的な方針を決定:

労務費転嫁に関する方針を明確にし、全社に周知します。これにより、従業員が一貫した対応を取ることができます。

→定期的な報告と監視:

取引状況を定期的に経営トップに報告し、必要に応じて方針を修正します。

★行動指針2:発注者側からの定期的な協議の実施

受注者からの価格交渉の要請に対して、発注者は以下のように対応することが求められます:

→定期的な協議の場を設ける:

業界の慣行に応じて、定期的に協議の場を設けます。例えば、年に1回や半年に1回など、定期的に価格交渉を行います。

→協議の結果を記録し、次回の交渉に活用する:

協議の結果を詳細に記録し、次回の交渉に向けた準備を行います。これにより、連続性のある対応が可能となります。

・行動指針3:説明・資料を求める場合は公表資料を提示すること

受注者が労務費上昇の理由を説明する際には、以下のような公表資料を用いることが推奨されます:

→最低賃金の上昇率:

労務費の上昇理由として最低賃金の上昇率を提示します。これにより、受注者が納得しやすい根拠を提供することができます。

→春季労使交渉の結果:

春季労使交渉の結果も重要な資料となります。これにより、労務費の上昇が全体の賃金動向に基づいていることを示すことができます。

・行動指針4:サプライチェーン全体の適切な価格転嫁を行うこと

労務費を含む価格転嫁に関する交渉において、以下の点に留意することが重要です:

→サプライチェーン全体の影響を考慮:

価格転嫁の影響がサプライチェーン全体に及ぶことを認識し、全体の価格設定を見直します。

→透明性の確保:

価格転嫁に関する情報を透明に開示し、サプライヤとの信頼関係を築くことが重要です。

・行動指針5:要請があれば協議のテーブルにつくこと

受注者から労務費転嫁に関する要請があった場合、以下のように対応することが求められます:

→迅速な対応:

要請に対して迅速に対応し、協議の場を設けることが重要です。これにより、問題の早期解決が可能となります。

→協議の記録:

協議の内容を詳細に記録し、今後の対応に活用します。これにより、透明性のある対応が可能となります。

●労務費転嫁に関する具体的な手法

次に、労務費転嫁を実施するための具体的な手法をいくつか紹介します。

・手法1:コストプラス法

コストプラス法は、労務費を含むすべてのコストに一定の利益率を加えた価格を設定する方法です。この方法は、特に製造業でよく用いられます。

利点:コストに基づいた価格設定ができるため、価格の透明性が高いです。また、コストが変動した場合でも、利益率を一定に保つことができます。

欠点:市場競争力が低下する可能性があります。なぜなら、コストに基づいた価格は市場価格よりも高くなることがあるからです。

・手法2:市場価格法

市場価格法は、労務費を含むすべてのコストに関係なく、市場での競争力を考慮して価格を設定する方法です。この方法は、特にサービス業でよく用いられます。

利点:市場での競争力を維持することができます。また、顧客の価格感覚に合わせた価格設定が可能です。

欠点:

コストに対する利益率が不安定になる可能性があります。また、コストが上昇した場合でも、市場価格に合わせる必要があるため、利益率が低下することがあります。

・手法3:バリューベースドプライシング

バリューベースドプライシングは、顧客が感じる価値に基づいて価格を設定する方法です。この方法は、特に高付加価値の商品やサービスでよく用いられます。

利点:顧客が感じる価値に基づいた価格設定ができるため、高価格を設定することができます。また、差別化された商品やサービスに適しています。

欠点:顧客の価値感を正確に把握することが難しいです。また、市場競争力が低下する可能性があります。

●労務費転嫁に関するリスク管理

労務費転嫁を実施する際には、リスク管理が非常に重要です。ここでは、いくつかのリスクとその対応方法について説明します。

・リスク1:取引先との関係悪化

労務費転嫁を実施する際に、取引先との関係が悪化するリスクがあります。このリスクを軽減するためには、以下の対応が必要です。

→透明性の確保:取引先との協議は透明性を保つことが重要です。具体的な数値や根拠を提示し、取引先の理解を得るよう努めます。

→定期的なコミュニケーション:取引先との定期的なコミュニケーションを維持します。これにより、問題が発生した場合でも迅速に対応することができます。

・リスク2:市場競争力の低下

労務費転嫁によって市場競争力が低下するリスクがあります。このリスクを軽減するためには、以下の対応が必要です。

→価格戦略の見直し:労務費転嫁に伴う価格戦略を見直し、競争力を維持するための対策を講じます。例えば、付加価値を高めるサービスの提供などが考えられます。

効率的なコスト管理:労務費の上昇に対応するためには、効率的なコスト管理が必要です。コスト削減のための施策を導入し、利益率を維持します。

リスク3:法的トラブル

労務費転嫁を不適切に行った場合、法的トラブルが発生するリスクがあります。このリスクを軽減するためには、以下の対応が必要です。

→法令遵守の徹底:労務費転嫁に関する法令を遵守することが重要です。例えば、独占禁止法や下請法の規定をしっかりと理解し、それに基づいて対応します。

以上、この時代について批判してもしかたありませんので、追随できるようにしましょう。

というのも、「私たちは行政に文句を言うのではなく、それに追随するべきだ」という態度は調達・購買業務に重要だと思うためです。大げさに言えば社会契約論や秩序と進歩の哲学的視点が深く関与しています。

社会契約論は、トマス・ホッブズ、ジョン・ロック、ジャン=ジャック・ルソーなどの哲学者によって提唱されました。この理論によれば、個々の市民は社会の秩序と安定を維持するために、自身の一部の権利を放棄し、統治者や政府に権限を委ねます。社会契約は、個々の自由と共同体の秩序をバランスさせるための合意です。

ホッブズは『リヴァイアサン』で、無政府状態(自然状態)は「万人の万人に対する闘争」をもたらすと述べました。彼は、強力な政府の存在が必要であり、個々人は自らの安全と平和のために政府の権威に従うべきだと主張しました。したがって、行政に文句を言うのではなく、その指導に従うことは、社会契約の一部であり、全体の秩序を維持するために必要な行為です。

秩序と進歩は、オーギュスト・コントの実証主義において重要な概念です。コントは、社会は秩序と進歩の二つの原理に基づいて進化すると述べました。秩序は安定と安全を提供し、進歩は社会の発展と革新を促進します。秩序なくして進歩はなく、進歩なくして秩序は意味を失います。

行政の決定や方針に追随することは、社会の秩序を維持するために重要です。これは、個人の自由や意見を抑圧するものではなく、共同体全体の利益を考慮した結果です。行政の役割は、全体の福祉を最優先にし、社会の安定と発展を図ることです。したがって、個々の市民が行政の指導に従うことは、社会の秩序を維持し、進歩を促進するための重要な要素となります。

さらに、アリストテレスの実践的な知恵(フロネシス)の概念を考えてみましょう。フロネシスは、理論的な知識だけでなく、実際の状況に応じた適切な行動をとる能力を意味します。行政の決定に従うことは、社会全体の調和を考慮した実践的な知恵の表れといえます。

ちょっと最後は蛇足だったかもしれないなあ、とは思うんですが、調達・購買業務の方々に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について「文句を言っても仕方がないよ」という観点からお話しました。

全国の調達・購買関係者のみなさん、なんとかがんばりましょう!