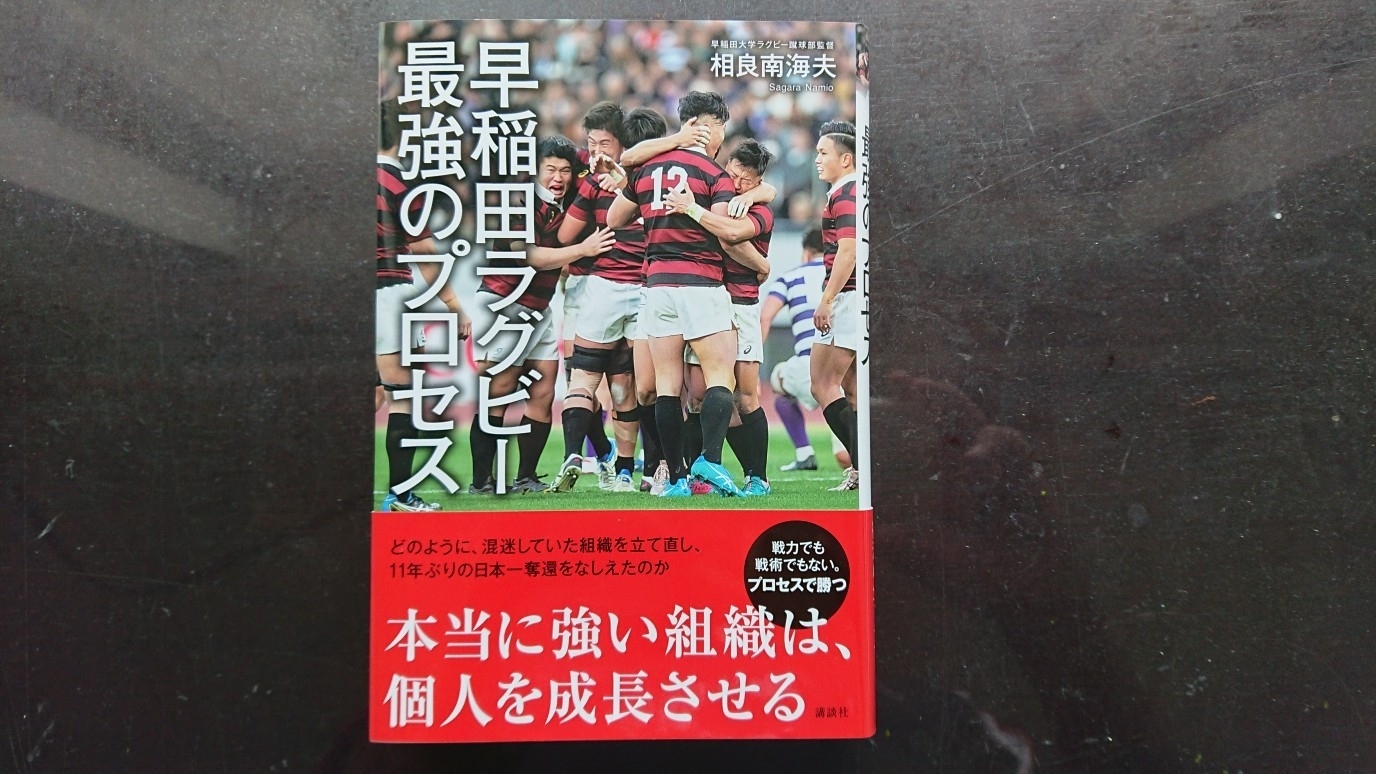

指導者の温かいまなざしに触れてー「早稲田ラグビー最強のプロセス、相良南海夫著」

チームとは生き物なんだ、人が成長してチームは変ぼうするんだ、とつくづく思う。とくに学生スポーツは。新型コロナで例年より1カ月遅れの大学ラグビーシーズンの開幕に合わせ、相良南海夫監督が著した『早稲田ラグビー最強のプロセス』を読んだ。学生とのやり取りが面白い。この本は、相良監督とラグビー部員の格闘と成長のしるしだろう。

筆者は、相良監督の9つ上となる早稲田ラグビー部のOBである。だから、相良監督のメンタリティーはある程度理解できる。ノスタルジーも感じる。「早稲田スタンダード」やクラブカルチャーも見当はつく。試合の取材も通し、チームとしての成長は見てきた。

でも、そのプロセスで、相良監督がラグビー部員らに寄り添い、どう悩み、どう苦境を乗り越えてきたのかは知らなかった。学生スポーツ、いろんなことがある。相良監督は就任2年目で大学日本一に母校を導いた。今年1月11日、新国立競技場でライバル明大を下し、頂点に立った。

相良監督の人柄は知っている。謙虚な物腰、温和な雰囲気、穏やかな振る舞い。でも、群れることを嫌い、芯がつよい。ぶれない。「自分に欲がない」と本人は書いている。2年前、監督に就いたとき、周囲には意外との声があったけれど、筆者はいい人選だなと感じたものだった。

相良監督の言葉にある通り、「不思議といい巡りあわせになっている」。これは、人との出会いに恵まれているからで、早大学院高校のときの大西鉄之祐先生や伴一憲先生、当時の竹内素行監督らとの出会いからはじまっている。相良監督が早大1年時、理不尽な練習に反感をおぼえて1日無断で休んでやめようと思ったとき、「ダメだ、すぐ戻れ」と叱咤してくれたのは竹内監督だったそうだ。

また、昨季の大学日本一のチームには相良監督の次男、昌彦選手がレギュラーでいた。起用に関しては親子ゆえの葛藤もあったようだが、結局、いい選手だから使った。父が監督、子はレギュラー選手。親子で大学日本一、これってなかなかないだろう。

さて、相良監督が48歳で就任した際、コーチ陣に示した指導方針は「我々が答えを出さない」ことだった。学生の主体性を育むために、自分たちで答えを導き出すよう努めた。主体性は放任主義につながる恐れがある。勇気と辛抱を必要とする判断だっただろう。主役はあくまで学生。そこには、「なにより努力を重ねたプロセスは社会人になって必ず生きてくる」との思いがある。

加えて、早稲田スタンダードを学生に徹底させた。これは、ふだんの鍛錬から培われてきた伝統というか、早稲田ならではのこだわりである。精神である。例えば、「きつい時(疲れた時)にひざに手をついて顔を下に向けない」「練習でもゴールラインは全力で切る」といった意識すればできることだった。

当たり前のことを、当たり前にすることから相良監督ははじめた。伝統的なポジション練習(通称:ポジ錬)も復活させた。公式戦ジャージを古いタイプの「赤黒」に戻した。試合後のミックスゾーンで選手がよく口にした「勝ちポジ」もそうだ。

これはプレーのキーワードで、「勝てるポジション」の短縮形、次のプレーに移るとき、体を前傾させて、目線を上げることを指す。前に出る準備を意識させる言葉だ。さらには就任1年目はとくに「ディフェンス」、2年目はFW、スクラム強化にフォーカスした。

涙がこぼれそうになったのは、「丸茂健君のこと」だった。練習中の事故で重傷を負い、2019年5月、亡くなった。筆者は事故のことは知っていた。でも、この類の著書では触れないのでは、と思っていたのだが、相良監督はリスペクトと愛情をもって書いていた。

早稲田ラグビー部の監督の重圧は知っている。その中で不幸な事故が起きた。相良監督の心中は察して余りある。相良監督は丸茂さんの家族と真摯に向き合い、苦しみ、さぞ深い悲しみに襲われたことだろう。

実は昨シーズン、公式戦ジャージ「赤黒」の袖には喪章を意味する黒ラインが入っていた。相良監督とコーチ、学生たちは、丸茂さんとともに戦っていたのだった。

新型コロナによる活動自粛中のGW、早稲田ラグビー部の本拠、上井草のグラウンドの隅には、丸茂さんの命日に合わせ、ピンクの山茶花(さざんか)が植樹された。彼を忘れぬよう。山茶花の花言葉は「困難に打ち克つ」「ひたむきさ」、ピンク色は「永遠の愛=永遠の仲間」と書かれている。