昨年夏・秋と2季連続8強に進出した都狛江。”ごく普通の都立”の可能性を引き出した指導とは?

1つのミスは許容し、そこから崩れない

「ごく普通の都立の野球部です」

都立狛江高校(以下、都狛江)を率いる西村昌弘監督(38)は、自チームをこう形容する。

「26人いる部員のほとんどは軟式出身です。中学時代、硬式でプレーしていた選手もいますが、いわゆる野球エリートはいません。昨夏からエースの山崎優(2年)もシニアでは3番手だったと聞いています」

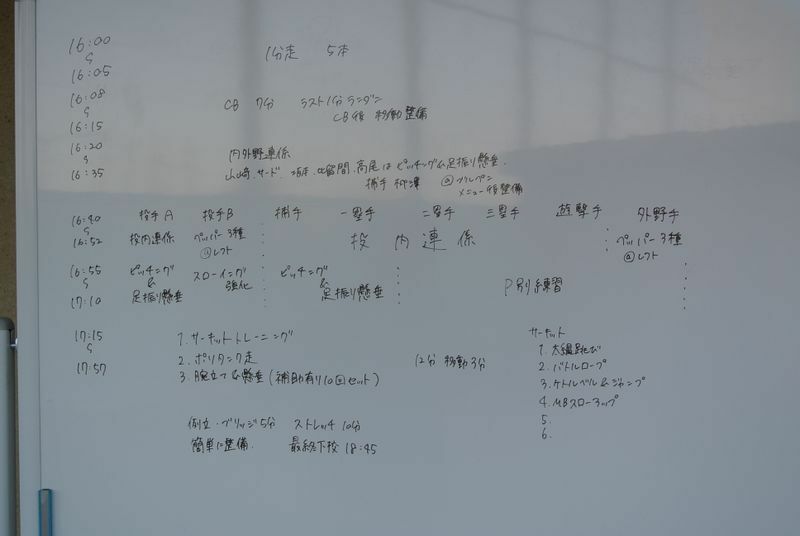

選手勧誘もしておらず、野球をするために都狛江を選んだ部員はほんのわずかだという。練習環境もグラウンドは、男・女のサッカー部、ラグビー部、陸上競技部と共有。全面が使えるのは月に2日、それも半日だけだ。練習時間も短い。下校時間が決まっている関係で、平日は季節を問わず、18時までしかできない。

そんな「ごく普通の都立の野球部」が昨年、私学優勢の東京で、夏(西東京)、秋と2季連続ベスト8に進出する。秋は準々決勝で、今春のセンバツ(第94回選抜高等学校野球大会)に出場する準優勝校の二松学舎大附属高校(以下、二松学舎大附)に敗れたものの、2対4と善戦。秋の戦いぶりと、都立勢として唯一、夏も秋も8強入りしたことが評価され、都の21世紀枠推薦校に選ばれた。

躍進の理由、その一端は、選手が主体になって進めるシートノックからもうかがえた。誰かがミスをしても、西村監督も、ノッカーの黒田一輝助監督も、咎める声は発しない。まるで文化部の、例えば演劇部の生徒がそうするように、日常の言葉で、日常のトーンで、選手間でミスの原因を指摘する。時間にして数秒ほど。ノックが中断することはなく、すぐに次の打球が放たれる。

西村監督は言う。

「トーナメントでは1つのミスが致命傷になります。ですが、ウチのようなレベルだと、1つのミスは仕方ないと思っています。大事なのは、いかにそこから崩れないようにするか。1つのミスは許容するようにしています」

こうした積み重ねは強豪私学との試合でも活かされた。実は二松学舎大附と戦う前、西村監督は毎晩、大敗する夢を見ていたという。「実際、点差以上の力の違いを感じましたし、外野手は見たこともない打球に驚いたようです。それでも2点差でとどまれたのは、1つのミスから一気に崩れなかったからだと思います」

軟式での指導で高校生が持つ可能性を知る

西村監督自身は、中学時代に複数の学校から声がかかった“野球エリート”だった。高校は甲子園出場経験のある日大鶴ヶ丘高校へ。2年、3年とも夏は準々決勝で敗れ、甲子園の土は踏めなかったが、1年秋から捕手、外野手で活躍した。日本大学では学校の野球部には所属せず、クラブチームでプレーした。

ユニークなのが、それからの経歴だ。大学卒業後、千葉県の教員となり、小学校に赴任。1年間、5年生の担任を務めた。やりがいも感じたが、野球への思いが再燃し、西東京の強豪・佼成学園高校のコーチになる。非常勤講師をしながら5年間、私学で指導をした。2012年夏はコーチとして準優勝を経験している。

その後、今度は東京都の教員採用試験に通り、都立豊島高校の教諭に。ここには硬式野球部はなく、軟式を指導。当初は部員の熱意も乏しく、部の体を成していなかったが、3年目に都で準優勝を飾り、関東大会でもベスト8になった。

「私学出身の都立の監督は少なくないですが、私学でも、軟式でも指導したとなると、珍しいかもしれません。小学校での1年間も含めて、これまでの全てが糧になってますが、特に大きかったのが、高校軟式での経験です。ここは硬式とは全く別世界でして…果たして大丈夫かな、という子が何人もいましたが、練習で上達していくと、どんどん変わっていくんです。高校生が持っている可能性の力を教えてもらいました」

たとえ成功したことがなくても、成功体験をすることで人は変われる。成長できる。西村監督は高校軟式で、それを肌で感じた。「ですから、中学時代に軟式だったとか、硬式チームで無名だったとか、実績のあるなしは全く関係ないと思っています」

少年野球が教えてくれた主体性の大切さ

都立に狛江あり―。昨年の躍進で、その名が一気に広まった都狛江だが、上位進出の道のりは険しかった。西村監督が就任した2017年秋から2020年までを振り返ると、秋は全てブロック予選で敗退。夏は4回戦進出が最高だった。熱心に指導しながらも結果を出せない。そんな大会が続いた。

「責任も感じました。特に2020年夏(代替、独自大会)は、今はプロ野球独立リーグでプレーしている武内風希がエースだったのに、1回戦負けでしたからね」

現在の姿からは想像もつかないが、もともと西村監督は、大きな声を張り上げて指導していたという。そのスタイルは佼成学園高のコーチ時代はもちろん、軟式野球部でも、都狛江でも変わらず、熱い気持ちで部員たちに接していた。

結果がついてこないのなら…と自らを変えたのは、2020年夏の大会が終わってからだ。

きっかけとなったのは、この年の春、コロナで休校になった期間に見た少年野球だった。

「小学4年くらいの子供たちがとても楽しそうに野球をしてましてね。その笑顔を見ながら、選手のこんな顔は見たことないな、野球を楽しませていないなと、自分を省みたんです(苦笑)。結局は、選手自身が前向きになって取り組まないと成長はありません。新チームからは、選手が自分の意思で野球をする、そのためのサポートをしよう、と完全に転換をしました」

選手に集合をかけて、ワンウエイで何かを伝えることもやめた。都狛江では監督が中心になってミーティングをする機会はほぼない。シートノックの後も、選手が数人ずつに分かれて、何が課題だったかを話し合っている。

主体性を高めるため、平日休みは2日にした。高校野球は週1休みが定着した感があるが、2日というのは異例だ。全体練習は月、火、金の3日だけである。

「休みが1日しかないと、休んで終わりになります。でも、もう1日にあれば、“何かしないと”という気持ちになりますし、その時の自主練習の方が上達につながりますからね」

少年野球を見ていて、もう1つ気が付いたのが、子供の段階から、発信できる子と、発信を受け取る子に分かれていることだった。上手な子はそうでない子に、こうしよう、ああしようと発信していたのだ。

「発信できる子は主体的に動けるんです。おそらくウチの選手は子供の頃、後者のタイプが多かったのでは。発信力と主体性は大きな関わりがあります。主体性が身に付くように、発信が得意ではない選手とも会話をしながら、彼らの口から発信を引き出すようにしています」

8強は正念場の入り口に立っただけ

指導の方法は“導く”から“引き出す”に変えたが、変わっていないことがある。それは野球を長く続けてほしいという思いだ。

「高校から“先”で花が咲くこともありますからね。大学硬式でなくても、準硬式でも、サークルでもいいんです。高校野球を終えてからも野球を続けてほしい。そして、家庭を持って子供を授かったら、子供に野球を教えてくれたらと。そのためにも、厳しい指導をしていた時も、高校で燃え尽きさせない、野球を嫌いにさせないようにしてきたつもりです」

都狛江は、西村監督になってからは毎年、大学で野球を続ける選手が出ている。昨夏8強になった代からは2人、今春より首都大学リーグ1部の武蔵大学でプレーするという。

都の21世枠推薦校に選ばれたのは、野球で成功体験がなかった部員たちにとって、大きな自信になっているようだ。注目されるようになった、見られている、というのも成長への力になっていくだろう。

一方で、西村監督は「8強で注目してもらえるのは都立だからでしょう」と話す。そして、選手としても指導者としても私学を経験した立場から、こう続けた。

「強豪私学は準々決勝からの3試合が正念場だと考えていて、3つを勝つ難しさも熟知しています。僕らはまだその入り口に立ったに過ぎません」

これまで甲子園出場を果たした都立校は、国立高校(1980年夏)、城東高校(1999年夏、2001年夏)、雪谷高校(2003年夏)、小山台高校(2014年春)の4校だけ(小山台高は21世紀枠での選出)。「ごく普通の都立の野球部」が、持てる可能性を最大限に発揮し、“5校目の快挙”に挑む。