子どもが助かり、なぜ親が溺れるのか それでも親として子どものそばにいたい

7月16日午後、島根県出雲市の海岸にて、海水浴で訪れた家族を襲った水難事故。娘と息子の救助に向かった父親が溺れました。そのニュースのコメント欄には「親として、子どものそばにいたい」という意見が寄せられました。

まず水難事故の現実は、「浮いているか」「沈んでいるか」の2択です。事故直後に沈めばほぼどうしようもありません。浮いて救助を待っているからこそ、生還が期待できるし、陸の人はそばに行きたくなるのです。

事故の概要

16日午後、男性は、妻・娘・息子などと出雲市の「稲佐の浜」を訪れ海水浴を楽しんでいましたが、しばらくして小学生の娘と息子の姿が見えなくなったことに気付き、妻とともに浜辺から沖合を探しました。海上に2人の子どもの姿を見つけ、父親が救助に向かいましたが、今度は3人とも姿が見えなくなったため、妻が近くにいた男性に助けを求めたということです。(中略)3人が海上で救助された際、父親はあおむけの状態で、2人の子どもは父親につかまるような状態だったということです。(山陰放送 7/16(日) 22:13配信)

父親は、泳いで子どもたちのそばまで近づいたと思われます。浜からの距離にして35 mほどの海面で子どもたちと浮いていたとのことです。小学校のプールのコース長が25 mですから、それより少し距離がある程度です。岸からしばらくは足が海底に届いたことでしょうから、泳いだ距離は実質25 mくらいだったかもしれません。

そう、プールの縦の長さくらいなのです。水難事故調査を続けていると、海岸での事故でよく聞くことのある距離です。波の戻りで海に身体が引かれると、砕波帯という波が白く崩れる部分がありますが、そのすぐ後ろで流された人が浮いていることが多いのです。距離にして砂浜の汀線(波打ち際)から20 mから30 mくらい先なのです。その距離なら陸から「助けにいけそう」と判断されがちですし、ちょうど海が深くなっているところでもあります。

浮き輪や救命胴衣を身に着けたまま流されてしまうと、たかが30 mくらい先でも岸に戻れなくなると覚えておきたいところです。

なぜ親が命を落とすのか

すべてとは言いませんが、調査の結果、これまでの重大な事故の大方は「子どもは浮いていたが、親は溺れた」状況でした。

子どもが浮いていたのには2つの事情があります。ひとつは学校で習った背浮きで浮いていたこと。実際に過去に新潟県長岡市寺泊で発生した海浜での水難事故では小学生の兄弟が背浮きで救助を待ち、新潟県消防防災航空隊の手によって救助されています。もうひとつは浮き輪や救命胴衣で浮いていたこと。こちらは過去に多くの例があります。

それに対して、子どものそばに泳いでいく親の心境は「助けたい」が多かったのではないでしょうか。浮き輪や救命胴衣を身に着けた状態では「早くたどり着きたい」という気持ちに逆行するし、とっさの事故だと着てから水に入るという発想になかなかならないことでしょう。

距離にして30 m 程度。小学校の時に泳ぎの経験があって、少しの自信があれば行けない距離ではありません。大方の親はたどりつくと思います。ところが、そこから岸に戻ることがなかなかできないのです。

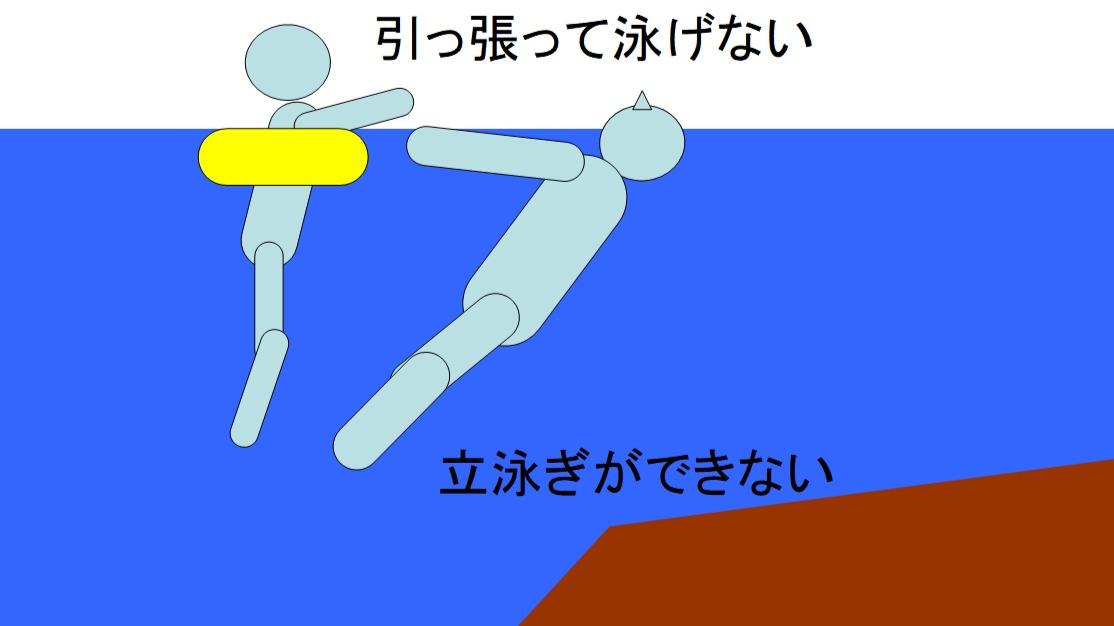

カバーイラストをご覧ください。浮き輪で浮いているとはいえ、お子さんを引っ張って岸に向かって泳がなければなりません。どうやったらいいでしょうか?お子さん1人でも片手がふさがります。2人なら両手がふさがります。これでは泳ぎながら呼吸することすらままなりません。さらに、子どもが救助を待つ場所で足が海底に届かなかったら、立泳ぎができない限りは1分も浮いていることができません。泳げるのと浮けるのとは根本的に異なります。

たった30 mくらいの距離でも海岸のその先ではカバーイラストのように極めて厳しい現実が待っています。親が浮き具を身に着けてない限り、親子一緒の生還は難しいのです。

それでも親として子どものそばにいたい

どうしたらよいでしょうか。砂浜海岸を例にとり、現実で考えましょう。

砂浜で親が慌てる時は、お子さんが浮き具などによって海上に浮いて沖に流されている状態の時です。すでに沈んでいて姿が見えなかったら「途方に暮れる」ばかりですから、沖に泳いでいくことはそうそうありません。

お子さんの姿を見つけたら、海岸から大きな声で「ういてまて」と叫び続けます。お子さんは「自分に気が付いてくれた」と少し安堵しますし、浮くことに全力を尽くします。多くの小学校で背浮きの時に「ういてまて」と声を掛け合って練習しているから、子どもはかけ声だけでどうしたら良いか判断できます。

そして119番通報をします。通報で通信員に「海に流されている」としっかり伝えてください。そのキーワードで通報を受けた消防本部から各都道府県にある消防防災航空隊の救助ヘリコプターの出動につないでくれます。通信員の「いま救助隊が向かいますので、待っていてください」の言葉をぜひ信じてほしいと思います。

本当は、岸から「ういてまて」と叫び続けてほしいところです。でもどうしてもお子さんのそばに行きたい衝動がおさえきれなかったら、浮き輪でもなんでも浮くものを身に着けて、膝下までの水深のところまで海に入ることもありえます。距離にして10 mくらいは距離を縮めてそばに近づけます。そして「ういてまて」と叫んでください。

それでも衝動がおさえきれずに深いところに入ってしまったら、浮き具でお子さんと一緒に浮いています。一緒に岸に戻ることは諦めてください。救助隊の到着を待っていてください。もし浮き具がなかったら、背浮きになって呼吸を確保してください。大変かもしれませんが、それが家族全員が生還するための最後のよりどころです。

消防防災ヘリコプター、海上保安庁ヘリコプター、警察ヘリコプターのいずれかが先に到着すれば、吊り上げ救助という方法で1人ずつ海面から吊り上げてくれます。それまで救助隊の到着を待っていてください。しかし、ヘリコプターも最初に119番通報しなければ来てくれません。

ほんとうに離岸流に流されているのか?

離岸流という言葉を聞いたことがあるでしょうか。海岸において岸から沖に向かって流れる海浜流です。これに人が流されると、岸から離れていってしまいます。

ただ、本当に離岸流に流されているかどうかなど、専門家がその場で流されても簡単にわかりません。水難学会では着色剤を海に流して離岸流の調査をしばしば行いますが、着色剤を流さなければなかなか離岸流を見出すことは難しいです。

海岸の水難事故では、実際には岸から沖に向かう風に流されていることがしばしばあります。だから、海で岸から流されるときは、おおよそ次の現象があると覚えておきたいものです。

1.陸から吹く風

2.離岸流

3.戻り流れ

よく「離岸流に流されたら、陸と平行に泳げ」と言われますが、それには根拠がありません。なぜなら、海で流される人が風で流されているか、離岸流で流されているか、そんなこと当事者が的確に判断できるわけありません。もし風で流されていたのなら、横に泳ぐだけ体力の消耗につながり、それでおしまい。だから、流されたと自覚したら、浮いて呼吸を確保することに全力を尽くします。

でも、そもそも完全に水に浮かなければ離岸流に流されることはほぼありません。離岸流は比較的穏やかな遠浅の砂浜海岸で頻発します。通常は歩くより遅い速度で流されます。「浮き輪で浮いていたらいつの間にか沖に向かっていた」ということがしばしばです。遠浅海岸だからとあまり沖に歩いて向かわず、膝下までの水深で遊びましょう。

「オリンピック選手並みの速さで流される」ことは、離岸流ではなくて、強風に吹かれたとき、戻り流れに流されたときにありえます。また稀ですが、海岸に高い波がある方向から突如入ってきたときにも起こり得ます。海にお出かけの際にはこういった情報も少し頭に入れるといいかもしれません。世の中には離岸流なんかより恐ろしい現象がまだまだあります。

まとめ

水難事故で子どもが助かるのは浮いて待てたから。浮くことができなかった親は力尽きます。もしどうしてもお子さんの近くに寄りたかったら、子どもと一緒に浮いてください。でもできれば、ぜひ119番の救助隊を信じて、水に入らないでください。

参考 カバーイラストのように、浮いている人を水中で確保して、けん引しながら岸に戻る方法、入水救助については赤十字水上安全法救助員養成講習会で学べます。この9月にも長岡技術科学大学を会場に開催される予定です。