人間もコンピュータもやってしまった「王手見逃し」の将棋史

将棋界四百年の歴史では、数々の禁じ手(反則手)が指されてきました。

その不動の王者は、同じ筋に2枚目の歩を打ってしまう「二歩」でしょう。

【関連記事】

将棋で反則をしたら、いさぎよく負けを認められるか

https://news.yahoo.co.jp/byline/matsumotohirofumi/20190718-00134731/

上級者同士の対戦であるプロの公式戦でも、ごくまれに反則は起こります。その中では、二歩が圧倒的にトップです。

二歩の他にも、ルール上指せない手を指してしまうことがあります。また手番を間違え、2回続けて指してしまう「二手指し」などがポピュラーな反則と言えるでしょう。

「王手見逃し」もまた、反則に入ります。自分の玉にかかっている王手をうっかりして他の手を指してしまったり。あるいは相手の駒の利きに自分の玉を進めたり。人間同士の対局では、そんなことも起こりえます。

現在の競技上の厳密なルールでは、王手を見逃して、次の手を指した時点で、反則負けとなります。上級者同士であれば、相手の方も「じゃあこれ、いただきます」などと言って玉を取って駒台に載せたりはせず、そっと王手見逃しである旨を告げて、終わりとなることが多いようです。

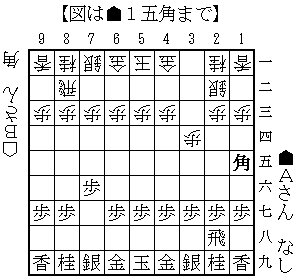

それほど強くない同士の対戦ともなれば、将棋は「玉を詰ます」ゲームというよりは、「玉を取るゲーム」でもあるでしょう。初心者のAさんとBさんの対戦では、こんな局面も出てくるでしょう。

Aさんの▲1五角という王手に、Bさんはどう応じるでしょうか。どんなレベル同士でも楽しいのが将棋のいいところです。とりあえず王手をかけてみて、相手が気づかなかったら勝ち、という勝負もまた、楽しいものでしょう。

ちなみに「王手をかけたら『王手』と口に出して相手に教えてあげる」というルールはありません。

「玉を取るゲーム」という段階を脱して、「玉を詰ますゲーム」を戦えるレベルになればなおさら、「王手」はむしろ口にしない方がマナーにかなっていると言えます。

【関連記事】

将棋の対局では「王手」と言わなくてもいい、というかむしろ言わない方がいい

https://news.yahoo.co.jp/byline/matsumotohirofumi/20190808-00137575/

ヘボ同士の対局では王様が消える

江戸時代の戯作者・式亭三馬(1776-1822)が書いた滑稽本『浮世風呂』『浮世床』には、庶民が将棋を指す場面が出てきます。

「そこでお手に」

「お手は山/\ 王が三枚飛車角六枚」

「じやうだんぢやアねへ」

出典:式亭三馬『浮世風呂』

駒台が発明されたのは、明治の終わり頃と言われています。将棋四百年の長い歴史からすれば、わりと最近のことと言えるかもしれません。上級者同士では、懐紙や白扇の上に持ち駒を置いていたとも言われています。庶民であれば、持ち駒を手にぎって指すことが多かったでしょう。そこで対局中「お手は何?」と相手の持ち駒を尋ねることがありました。

落語に出てくるヘボ同士の対局では、どちらも気づかぬうちに王様が盤上から消えています。

「手は何がある? ええ、手は?」

「手? へへへへへ。こんだあいろんなものがあるぞ」

「そうか?」

「うん、金銀桂香、歩が・・・七つに・・・王様が一つ」

「あっ・・・。あ、ねえや、おい、よせよ、おい、いつ持ってった?」

出典:六代目三遊亭圓生『浮世床』

「手はなんだい?」

「おおー、ずいぶん重い、持ちきれねえや、こりゃあ。金銀三枚、桂香だ。えー、歩が四枚の王様だなあ」

「歩が四枚の王様か・・・。あれえ? おい、おれの王がねえじゃねえか、おい。いつ取ったんだよ」

(王手飛車取りで飛車を逃げ、気づかぬ内に王を取られて)

「あれからこっち、王なしでやってたのか。楽な将棋だと思ったよ。・・・おめえの方の王もねえなあ!」

「はっはっはっ、王手がめんどくせえ、ふところにしまってある」

出典:五代目柳家小さん『笠碁』

昔の上級者同士の棋譜には、反則が記されていません。棋譜を並べてみたら、どちらかが玉を取られてしまった、ということもありません。それは昔の人が今の人よりも注意深かった、ということを示すわけではありません。昔も今も、人間はミスをします。

どういうことかといえば、昔は反則を即負けとせず、やり直しOKとしたようです。また棋譜が見苦しくならないよう、反則以降の手順をカットしたり、それなりの手順を追加したりといったことも、おこなわれたようです。

「王手見逃し」が許されなくなった

木見金治郎九段(1878-1951)は明治から大正、昭和のはじめにかけて、関西将棋界の中心人物の一人でした。プレイヤーとしても当時の一流でしたが、大野源一九段、升田幸三九段、大山康晴15世名人ら、多くの棋士を育てた名伯楽としての功績が、現代では有名です。

木見九段は相手が王手を見逃した際に、どうしたか。

余談ながら、昔は王手をウッカリしても反則負けにはならなかった。しかし恥であることは当然で、新聞将棋の場合は謝って許してもらい、後はアッサリと負けるように指して形を整えたようだ。

ある時、木見金治郎八段が、王手に気付かなかった相手の玉をだまってサッとつかんでふところに入れ、旅館へ引き揚げてしまったという事件がある。あわてた相手は人を介してわびを入れ、後日の指し継ぎを承知してもらった。

出典:東公平『阪田三吉血戦譜』第2巻

現在の視点から見れば、昔はずいぶんおおらかだった、ということでしょう。

戦後の将棋界は次第に、競技としての厳正さが確立されていきます。

1962年度A級順位戦▲大野源一八段(6勝2敗)-△塚田正夫九段(3勝5敗)戦。それまでの星取りから、大野八段は名人挑戦、塚田九段はA級残留を目指す一局でした。(塚田九段前期休場のため、この年A級は11人)

大野-塚田戦の終盤。形勢は大野八段必勝です。万策尽きかけていた塚田九段は、大野八段の玉に王手をかけました。

大野八段は、王手を受けておけばほぼそれまで、というところ。しかし時間を告げる声にあわてた大野八段は、王手は受けずに、相手の玉に王手をかけてしまいます。

升田幸三九段は、その対局について、こう記しています。

わたしゃその対局、横でじっと見とったんですが、あっという間もあらばこそ、塚田さんの手がのびたかと思うと、さっと大野さんの王様を取り上げたその手を高くさしあげて、「大野君、これ、もらっとくよ」。驚いたのは大野さんで、「なにするんやッ」「ぼく、いま苦しいから、もらっとくよ。ね、いいだろ」――前代未聞ですよ、これは。

だいたい普通なら、そんな場合、「きみ、王手だよ」と言いますよ。「あわてちゃいかん、王手だよ」と。ところが塚田さん、そのときの将棋そのものも悪かったが、成績全体がわるくて、これに負けると、降級するかどうかという、たしかカド番だったと思う。だから、王さんパッと取りあげて、「いいだろ、大野君、ぼく、いま苦しいから」――いやもう、その王さん取りあげる手の、早かったこと、早かったこと……。大野さん、茫然自失だったワ。

出典:升田幸三『王手―ここ一番の勝負哲学』

升田九段が「前代未聞」と書き記した通り、それまでの通例であれば、玉を取り上げるようなことはなかったのかもしれません。

さてこの一局は、将棋史的には、コミカルに取り上げられることが多いものです。ただしこの一局の勝敗が与えた影響は、かなりシリアスなものでした。

大野八段は最終的に7勝3敗で終わり、8勝2敗の升田九段が名人挑戦権を獲得しました。

塚田九段は芹沢博文八段と最終戦、勝った方がA級残留というしびれるような大一番を戦いました。そして勝ち、A級残留を決めています。

この一戦で大きく運命が変わったのは、A級から陥落した芹沢八段(後に九段)でしょう。大野-塚田戦の「王手見逃し」についてはずっと、割り切れずに深く思うところがあったようです。

現代の高段者同士の対局で、どちらかが相手の王様を取って、それを駒台に載せている対局は、筆者は見たことがありません。

ではこちらの写真はどういうことでしょう。

2008年王座戦五番勝負第1局、羽生善治王座-木村一基八段(現九段)戦。感想戦で玉の行き場がなくなった挑戦者の木村八段は、駒台に自分の玉を載せてしまいました。おどけた木村挑戦者の無念さが伝わるような一幕でした。もしこの手を実戦で指していたら、やはり反則となるのでしょうか。

「王手放置」の出現

現代の将棋界では「二歩」などと同様に、「王手見逃し」は即反則負けであるという認識が浸透しています。

とはいえ、「王手見逃し」は今も昔も、どこか人間味あふれる哀愁があり、またユーモラスさが感じられます。

一方で最近では「王手放置」という言葉が広く使われるようになりました。これは「王手見逃し」と同じようでいて、微妙に言葉のニュアンスが違うように感じられます。

筆者の私見では、「王手放置」という言葉が広く使われるようになったのは、今から二十年頃前から本格的に普及した、インターネット上での対局の影響が大きいと見ます。

匿名のネット上では、マナーのよくない対局者がいます。そうした人たちが、自分が明らかに負けとなった後、自玉にかけられている王手を意図的に「放置」して他の手を指したり、あるいは次の手を指さずに時間が切れるまで「放置」しておくことが頻繁に見られるようになりました。

オフラインでは、今も昔もほぼ見られない現象が、オンラインでは日常的に見られるようになったわけです。うっかりの「王手見逃し」ではなく、意図的な「王手放置」は、やられた側は実にいやな気持ちになるものです。

やがて「王手放置」という言葉は、わざとかどうかは関係なく、「王手見逃し」との区別もなくなって使われるようになりました。データベースで検索してみたところ、2000年代なかばから新聞紙面でも見かける言葉となったことがわかります。現在ではルールの説明などでも「王手放置は反則」と一般的に使われるようになりました。

ところでこちらはコンピュータ将棋ソフト「水匠U」と筆者との二枚落ちの対局です。

局面は下手の筆者が勝勢です。しかし上手からの王手を見逃して「王手放置」を告げられ、それまでとなりました。

最も有名な「王手放置」

人間とコンピュータ将棋の対決の場となった電王戦。2015年は人間側が3勝2敗で勝ちました。

両者ともに2勝2敗の「王手」で迎えた決戦の第5局は、わずか21手での終局となりました。短手数で対局を終わらせた「AWAKE」開発者に対する批判は、勝負を意図的に放棄したかのような趣旨のものが多かったように感じました。

この件は事情が複雑です。AWAKE開発者への批判に違和感を覚えた筆者は「AWAKEの悲劇はなぜ起こったのか?」という一文をまとめました。

この件をモチーフとして、最近、映画が撮影されたそうです。

筆者はその詳細を知りませんが、公開を楽しみにしたいと思います。

さて、2015年3月21日。「王手放置」という言葉が新聞記事に広く使われる事件が起こりました。それが電王戦の永瀬拓矢六段(現叡王)とコンピュータ将棋ソフト「Selene」(セレネ)の一戦です。

図は永瀬六段が合駒の歩を取りながら、△2七角同角不成と王手をしたところです。

念のために強調しておくと、ここまでの形勢は、永瀬六段が実力で勝勢を築いています。

そして「成」ではなく「不成」としたのが、永瀬六段の研究成果が発揮された場面でもありました。

Seleneにはプログラム上、重大な欠陥があり、飛角歩の不成を認識できなかったのです。永瀬六段は膨大な時間をかけた事前研究で、それを発見していました。Seleneは王手を認識できず、相手玉に迫る手を指しています。

棋譜としては▲2二銀と打った局面で「王手放置」の反則が成立し、そこで終局となります。(△3八角成までは指されません)

これも念のために記しておくと、Seleneの欠陥は、わかってしまえばすぐに修正されうる、プログラム上の単純ミスです。現在の強豪ソフトに同じことをしても、効果はありません。

さて、この対局の結末については、大きく報道されました。

電王戦、プロが初勝ち越しに王手 ソフトが反則負け

将棋のプロ棋士とコンピューターソフトによる5対5の団体戦、電王戦第2局は21日、高知市の高知城で行われ、後手の永瀬拓矢六段(22)が89手でソフト「Selene」に反則勝ちし、プロが2連勝として初の勝ち越しにあと1勝とした。

対局は終盤、永瀬六段の王手に対し、ソフトが王手を防がない別の手を指した。「王手放置」の反則により、ソフトの負けとなった。

過去2度の団体戦では、いずれもプロが1勝止まりで敗れている。プロは第1局の斎藤慎太郎五段に続く勝利で、団体戦初の2勝目を挙げた。

出典:「共同通信」2015年3月21日

現在ではこの対局が、将棋史上最も有名な「王手放置」(あるいは「王手見逃し」)ということになりそうです。

ところで上記記事でも、番勝負をあと1勝で制するという意味で「王手」という言葉が使われています。

【関連記事】

45年前にTwitterがあったら議論あり?「優勝に王手」という表現が使われ始めて受け入れられるまで

https://news.yahoo.co.jp/byline/matsumotohirofumi/20190911-00142267/

「『王手放置』の反則により、勝ち越しに王手」って、なんだか面白いですね。