幼少時からの夢は「天気予報のおじさん」。19歳で気象予報士を取得し、2001年に大学生お天気キャスターデビュー。卒業後は日本気象協会に入社し営業・予測・解説など幅広く従事した。2008年ウェザーマップ移籍。平時は楽しく災害時は命を守る解説を心がけ、関西を拠点に地元密着の「天気の町医者」を目指す。いざという時に心に響く解説を模索し被災地にも足を運ぶ。関西テレビ「newsランナー」など出演。(一社)ADI災害研究所理事。趣味は飛行機、日本酒、アメダス巡り、囲碁、マラソンなど。航空通信士、航空無線通信士の資格も持つ。大阪府赤十字血液センター「献血推進大使」(2022年6月~)。1981年埼玉県出身。

記事一覧

1〜25件/61件(新着順)

利用しやすい防災気象情報を目指して 有識者による検討会の議論の行方は?

利用しやすい防災気象情報を目指して 有識者による検討会の議論の行方は? KDDI通信障害で「アメダス」にも影響 地域防災を支えるアメダスとは

KDDI通信障害で「アメダス」にも影響 地域防災を支えるアメダスとは 「もう梅雨明け?」 速報発表の難しさと受け止め方

「もう梅雨明け?」 速報発表の難しさと受け止め方 大雨・洪水警報の名称変更も? 防災気象情報、抜本的見直しの検討へ

大雨・洪水警報の名称変更も? 防災気象情報、抜本的見直しの検討へ 気象庁HPがアクセス集中で閲覧障害 「防災インフラ」としてのあり方・役割を考える

気象庁HPがアクセス集中で閲覧障害 「防災インフラ」としてのあり方・役割を考える 「線状降水帯」発生情報が運用開始 情報の新設は「シンプル化」に逆行するのか?

「線状降水帯」発生情報が運用開始 情報の新設は「シンプル化」に逆行するのか? 生物季節観測が大幅縮小へ その背景、問われる観測の意義、そして私たちは…?

生物季節観測が大幅縮小へ その背景、問われる観測の意義、そして私たちは…? 気象庁ホームページ「ウェブ広告掲載」の議論から国の防災対策・体制のあり方を考える

気象庁ホームページ「ウェブ広告掲載」の議論から国の防災対策・体制のあり方を考える 新型コロナウイルス対策に活かす「防災」的思考

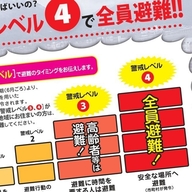

新型コロナウイルス対策に活かす「防災」的思考 危機感が「分かりやすく伝わる」防災気象情報とは? 警戒レベル導入から半年

危機感が「分かりやすく伝わる」防災気象情報とは? 警戒レベル導入から半年 大雨災害時の事例検証を順次公表 今夏から気象庁が取り組みを開始

大雨災害時の事例検証を順次公表 今夏から気象庁が取り組みを開始 大雨危険度通知サービス 「正しい使い方」と「知っておきたい注意点」

大雨危険度通知サービス 「正しい使い方」と「知っておきたい注意点」 梅雨前線 7月4日未明~明け方、近畿で懸念されたほどの大雨にならなかった理由

梅雨前線 7月4日未明~明け方、近畿で懸念されたほどの大雨にならなかった理由 津波注意報、とるべき対応は? 「高台へ避難」の呼びかけは妥当なのか

津波注意報、とるべき対応は? 「高台へ避難」の呼びかけは妥当なのか 防災情報の「警戒レベル」開始 今までと何が変わって、何が変わらないのか?

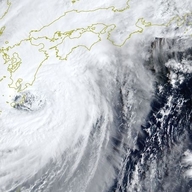

防災情報の「警戒レベル」開始 今までと何が変わって、何が変わらないのか? 大阪湾台風? 第3室戸台風? 「平成30年台風第21号」はどんな名で後世に残すべきか

大阪湾台風? 第3室戸台風? 「平成30年台風第21号」はどんな名で後世に残すべきか 本当に「命を守れる」防災を考える(5・終) ~住民:あなたの行動が、あなたの大切な人の命を守る~

本当に「命を守れる」防災を考える(5・終) ~住民:あなたの行動が、あなたの大切な人の命を守る~ 台風第24号、大阪湾で懸念された「台風第21号の再来」にならなかった理由

台風第24号、大阪湾で懸念された「台風第21号の再来」にならなかった理由 本当に「命を守れる」防災を考える(4) ~気象報道:テレビの気象解説で一人でも多くの命を守るには~

本当に「命を守れる」防災を考える(4) ~気象報道:テレビの気象解説で一人でも多くの命を守るには~ 本当に「命を守れる」防災を考える(3) ~国:災害に備えた気象庁の体制・予算は十分なのか~

本当に「命を守れる」防災を考える(3) ~国:災害に備えた気象庁の体制・予算は十分なのか~ 本当に「命を守れる」防災を考える(2) ~地方自治体:適確な避難情報発表には何が必要なのか?~

本当に「命を守れる」防災を考える(2) ~地方自治体:適確な避難情報発表には何が必要なのか?~ 本当に「命を守れる」防災を考える(1) ~防災気象情報:新情報を作れば、防災・減災につながるのか?~

本当に「命を守れる」防災を考える(1) ~防災気象情報:新情報を作れば、防災・減災につながるのか?~ 目視観測・予報作業の廃止も検討 地方気象台の業務縮小は防災上「支障なし」か【後編】

目視観測・予報作業の廃止も検討 地方気象台の業務縮小は防災上「支障なし」か【後編】 目視観測・予報作業の廃止も検討 地方気象台の業務縮小は防災上「支障なし」か【前編】

目視観測・予報作業の廃止も検討 地方気象台の業務縮小は防災上「支障なし」か【前編】 気象予報士制度は必要か?「予報士1万人」時代の気象業界を考える(6・終)

気象予報士制度は必要か?「予報士1万人」時代の気象業界を考える(6・終)