【パリ】昭和日本へのインフルエンサー 一大美術コレクションが競売に

10月22日、20世紀美術の名コレクションがパリでクリスティーズのオークションにかけられます。

オークションに先立って内覧会が開かれているのですが、その内容、規模、そして発表形式、いずれもが異例のものです。

コレクション名は「Le Jardin Secret de Paul Haim(ポール・エムの秘密の庭)」。内容はロダン、ブールデル、マイヨール、ミロ、カルダー、フェルナン・レジェ、ニキ・ド・サンファル、ザオ・ウーキーら20世紀美術のビッグネームたちの作品41点で、フランス人美術商ポール・エム(1921ー2006)が、南仏バスク地方の自宅の庭で愛でていたものが、オークションを前にパリに運ばれて来ています。

内覧会の会場になっているのはパリ7区にある「Kering(ケリング)」本社。

「ケリング」といえば、グッチ、サンローラン、バレンシアガなどラグジュアリーブランドを傘下に置く世界有数のコングロマリットで、2016年から、老舗デパート「ボンマルシェ」の隣り、17世紀以来の歴史をもつ病院跡を本社にしています。

コレクションそのものも個人所有の未公開作品ばかりなら、内覧会場も一般には公開されていない場所。作品購入予定のない人でも、専用サイトから予約することによって、無料で内覧会を見ることができます。

もちろん、内覧会に足を運べなくても、遠隔からでもオークションに参加できるのは言うまでもありません。41作品は予想価格とともにクリスティーズのサイトに掲載されています。

ところで、ポール・エムという人物。わたしはこれまで不案内だったのですが、今回のオークションの出品者である彼の娘さん、ドミニク・エムさんのお話から、一家と日本との深いご縁を知ることになりました。

以下、ドミニクさんのお話を記します。

父は日本のたくさんの美術館や蒐集家に西洋美術、とくに20世紀美術を紹介しました。1960年代から85年にかけて、毎年3、4回日本に通い、「帝国ホテル」が定宿でした。

1969年にオープンした「箱根彫刻の森美術館」創設者の鹿内信隆さんとも親しく、ピカソ館を作るアイディアも父のものでした。

日本から父が送ってくれるポストカードをわたしは小さい頃から楽しみにしていて、「日本に連れて行ってあげる」と、15歳になった時から言われていたのですが、その言葉が実現されたのが1979年、わたしが23歳のときでした。

「箱根彫刻の森美術館」で父は言いました。「ここにはわたしのべべ(かわいい赤ん坊)がたくさんいる」と。

その旅ではオープンして間もない「ひろしま美術館」にも連れて行ってもらいました。美術館は丸い形の建物で、周りに水がめぐらされていたのですが、創設者の方だったでしょうか、原爆に遭ったとき、水に飛びこんで生き残ったという経験からそのような形になったと話されたのがとても印象に残っています。

そのあと、父は48時間、京都でわたしをひとりにしました。運転手さんをひとり、一切英語の話せない方だったのですが、専属でつけてくれて、その方の案内で京都御所やたくさんのお庭を回りました。ずっとポストカードで憧れていた風景を実際に見ることができて、ほんとうに素晴らしい体験でした。

72年か73年だったと記憶していますが、ロダン作品50点、ブールデル50点、マイヨール50点を一堂に会して、日本の7都市を巡回して展覧するというプロジェクトがありましたが、その企画をしたのが父でした。

条件として、開催地は3人のアーティストの作品を少なくとも1点ずつ、つまり3点購入しなくてはならなかったのですが、結果的には合計で21点以上が買い上げられました。

そのお礼としてブールデルから父に作品が贈られたり、それと前後して、アーティストたちの作品が自宅に集まるようになりました。そして、当時義母が購入していたバスク地方の農家、周りには2000平米の敷地があるのですが、そこに作品を置こうということになり、父と義母の庭のヒストリーは始まったのです。

日本と仕事をするにつれて、父はたくさんのアーティストたちと親交を深めることができました。つまり日本の仕事のおかげで庭の作品コレクションが作られたと言えるかもしれません。

バスク地方には、ヨーロッパでも指折りの日本の植物を扱う育種家がいるのですが、父は毎回日本から帰るたびに写真やポストカードを庭師に見せて、「ほら、このくらい赤い楓がほしい」などと言っていました。

2006年に父が他界してからは、わたしが庭を管理し、毎年アーティストを招いて展覧会をしています。一昨年はフランスにおける日本年でしたので、それにちなんでボルドー大学の造園が専門の教授を招きました。彼の奥様は日本人で、夫婦で7、8年日本に暮らしたこともある方なので、庭に日本の楓を植えていただきたいと思ったのです。

すると、その教授は言いました。「おわかりですか? この庭はすでにとても日本的ですよ」と。

(では、どうしていまそれほど思い入れのある庭のコレクションを売るのか?)

みなさんにそう質問されます。

理由のひとつは気候変動です。庭はアドゥール川沿いにあるのですが、ここ10年ほどたびたび川が氾濫するようになり、庭の状態が以前と同じとはいえなくなってきました。もしかしたらそれは必ずしも気候変動のせいだけではないかもしれませんが、河口の町バイヨンヌでは川が陸を侵食しつつあることは確かです。

作品を手放すことについては、いろいろと自問しました。

コレクションを一括でまとめて売るのがよいのではないか、と考える人もいると思います。ですが、そもそもこのコレクションは、ミュージアムをつくるような目的ではなく、とてもプライベートな、いわば一目惚れともいえる出合いの積み重ねです。

ニキ・ド・サンファルは、67年にモントリオールで開かれた万博にフランス代表として作品を発表したのですが、父とはそこで会い、交流をもつようになりました。Matta(マタ)も年に何度も週末に訪ねてくるような友達でした。

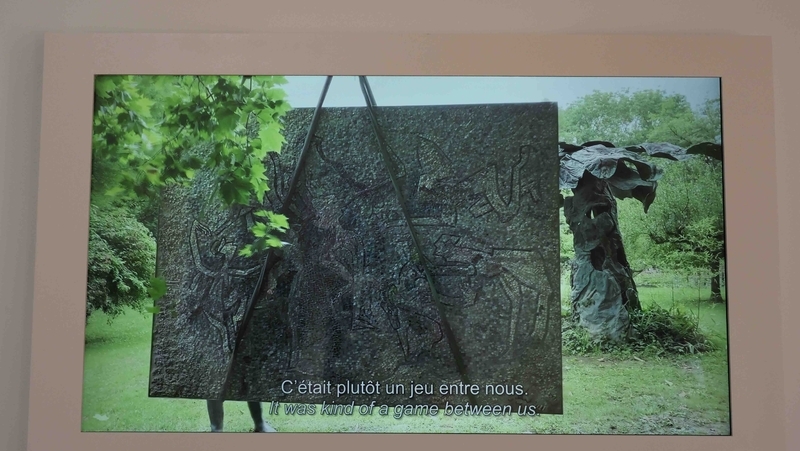

マタはあるとき「僕の作品がこの庭にないね」と言い、それに対して父は「君は彫刻作品があまりないし、作ったとしてもモニュメンタルなものではないね」と返しました。そして翌日、朝食のテーブルでマタが紙を2つ3つ折ったりしているのを見て、父は「それ! それが君の作品だ。それを作ろう」と言ったのがきっかけになって完成したのがこの作品。こんなふうに、ひとつひとつにオマージュがあるのです。

もし作品が庭を離れるのであれば、ひとまとまりのコレクションである必要はありません。もっと自由になって、できるだけ多くの人達が彼らなりの方法で作品を生かしてくれたらいい。わたしはそんなふうに思っています。

ポール・エムが日本にたくさんの作品を紹介し、西洋彫刻が日本の風景のなかに根を下ろしつつあった時代。思えばそこには右肩上がりの日本の姿がありました。

「父は、たとえ売ることが目的で買う作品だとしても、いまのように投資対象になるかどうかという視点ではなく、ほんとうに自分が好きかどうか、売れなくても好きだから手元に置きたいという思いで買ったものです。父がもっていたようなアーティストとの親しい関係というのは過去のものかもしれません」

とドミニクさんが言うように、美術商のありかたも以前とは違ってきているのでしょう。

ポール・エムの庭のヒストリーは、今となってはすっかり遠くなってしまった時代に始まり、およそ50年が経ちました。父ポールがこの世を去り、今年義母も見送ったあと、ページをめくる決断をしたドミニクさん。庭を守り続けること、作品を庭から旅立たせること。どちらもけっして簡単なことではないでしょう。

今回の注目のオークションの背景には、静かな、けれども抗いがたい時の大河が流れているように思えます。