気象予報士制度は必要か?「予報士1万人」時代の気象業界を考える(2)

■ 「地域防災」に求められる気象のプロ

気象庁では、2016年度に「地方公共団体の防災対策支援のための気象予報士活用モデル事業」を実施した。簡単に言えば、出水期(しゅっすいき:大雨災害が起こりやすい概ね梅雨~秋頃にかけての期間)に気象予報士を地方自治体に派遣し、平常時は防災関連の研修・企画を行ったり、災害時には気象庁が発表する防災気象情報の「読み解き」や首長・防災担当者への助言などを行ったりする事業だ。気象庁が茨城県龍ケ崎市や新潟県三条市など6つの市を全国から選定し、計3000万円の予算を国が負担。モデル事業を国から請け負う民間気象事業者の契約社員である気象予報士が派遣された。

モデル事業先となった地方自治体では大変評判が良く、モデル事業が終わった後の次年度にも自治体自前の予算で気象予報士の常駐を続ける措置をとった所もあるほどだ。全国各地で気象災害が頻発するなか、自治体では「気象情報」の読み解きに苦労することが多い。自治体の防災部局は必ずしも十分な人員がおらず、特に災害が起こりつつある時には限られた人数で、住民からの問い合わせに応じたり、気象状況を分析して避難勧告・指示などの情報を発表したりすることが少なくない。人的被害の発生するような大規模な気象災害の時ほど気象情報を有効活用して、災害に先手を打った対応をとってもらいたいものだが、むしろそういう時ほど手が回らなくなりがちなのである。

そうした中、このように気象の専門家が自治体に常駐し、防災業務へ直接的に支援する方策は非常に有用で、自治体にとっても大変心強いことだと思う。気象の「プロ」が常時アドバイスしてくれることの有用性が広く知られ、避難情報の発表などの場面において有益であることが普及し、各地の自治体へ拡大してほしいものである。

■ 年間500万円の予算、負担できる自治体は多いのか?

ただし、問題になるのが自治体の「予算」と、気象予報士の「スキル」だ。

まず「予算」について考えると、いかに有用性が高くても、規模の小さな自治体にとってはかなり大きな負担になることは否めない。このモデル事業では、6自治体で出水期に3000万円の予算を国が負担して行ったが、単純計算で、1自治体当たり500万円ということになる。気象予報士ひとりを雇用するのに半年で500万円を支払うとして、こうした予算で毎年議会を通すことのできる自治体はどれほどあるのだろう。よほど首長に強い意志がないと、中小規模の自治体など予算的な体力が弱いところではなかなか厳しいのが現実ではないかと思われる。

予算が潤沢な自治体はそう多くはなく、いつ起こるかわからない災害に備えるためとは言うものの毎年の経費として考えるには負担が大きいと感じられるかもしれない。福祉や防犯などもっと優先して予算を充てるべき分野があるだろうという意見が出ることも容易に想像できる。その議論の先には「金額についてもっと安価でできないか」という値引きの話も出てくるだろう。

気象予報士側からすれば、安定的な雇用ではない期限付き任用のような不安定な身分で、もしかすると値引きされた安い給料で派遣される場合、それでも働きたいという気象予報士はどれほどいるのだろう。前回示した通り、気象予報士の資格保有者のうち約7割が現状では非気象業務従事者であり、現在就いているほかの仕事を辞めてまでこうした業務に参加する気象予報士は多いのか。また、こうした待遇で優秀な気象技術者が来るのだろうか。気象予報士の「スキル」も問題となってくる。

■ 地方自治体の防災対応の場で気象予報士は「戦力」になるのか?

また、このモデル事業の名称は「気象予報士活用モデル事業」だが、今回派遣された気象予報士はただの資格保有者ではない。

派遣された6名のうち5名が、気象庁を退官したOBで、気象予報士の資格を持つ技術者なのだ。各地の気象台などで長い間気象業務に携わった、いわば気象のプロ中のプロと言っても良い方々である。だからこそ、地元気象台(気象庁の出先機関)との連携も緊密に取れるはずだし、こうした方々がいてくれれば自治体でも百人力というわけで、気象予報士の資格を持っていれば誰でも良いというわけではないのは明らかだ。

地方自治体の防災アドバイザーとしての役割を考えると、予報・防災業務の経験がまだ少ない人よりも、定年後の気象庁OBの気象予報士を活用するという形が現実的には実行しやすく効果的な方策となるだろう。これまで長年気象予報の最前線にいた技術者がアドバイザーとして常駐してくれるのならば自治体としてもかなり安心だと思う。

今回のモデル事業の場合、10日間の座学中心の事前研修を受けた気象予報士が派遣されたそうだ。ただ、各地の気象台長などを歴任した経験者である気象庁OBなどであるからこの程度の研修でも大丈夫なのであって、試験に受かったばかりの「ペーパー気象予報士」が10日間の座学を受けた程度で、いきなり防災の現場における即戦力になれるとは思えない。今年度以降、気象庁では「気象防災の専門家」を育成するための講習を設ける計画だそうだが(それ自体が、現在の気象予報士のレベルでは「気象防災の専門家」としての力量がまだ足りないと認めているようなものなのだが)、これでもまだ十分ではないと感じる。

今回のモデル事業においては、地元気象台との連携や豊富な経験に基づいた助言を高く評価する声が該当自治体の首長などから聞こえてくるが、それは単に「気象予報士だから」得られた評価ではなく、「ずっと気象業務を経験してきた気象庁OBだから」得られた評価という側面が大きいと思われるのである。

■ 気象予報士の雇用拡大のため?

前回の記事でも述べたように、気象予報士はすでに1万人近くおり、こうした気象予報士の活躍の場を広げようという声が業界内では挙がっている。せっかく気象予報士の資格をとったのだから、と自らの技術を人のために活用できる場が増えるのは大変好ましいことだと思う。ただし、「あふれている気象予報士に対して、どうにかして働き口を見つける」という「雇用拡大」のための対策なのであれば、今回のモデル事業のように住民の命を守る防災業務支援の方策としては、現状の気象予報士の力量では不安を感じざるを得ない。

さらに、気象予報士制度の根本的なこととして、こうした地方自治体の防災支援のアドバイス業務を行うことと、独自予報を認めるための資格である「気象予報士」は本来関係ない。

「気象予報士」は法制度上、本来的には「独自予報を技術的に担保するための資格」であり、防災アドバイザーとしての力量を認定するための資格ではないはずだ。「気象・防災の知識・技術」があるという意味では重なる部分も多分にあり、気象予報士で代用できる部分はあるものの、そもそも気象予報士である必要はないのである。

むしろ、知見や技術という面ではペーパー気象予報士よりも、気象の知識を持つ防災コンサル業界の技術者、防災関連の分野を専門とする大学教員・研究機関の職員、長年気象業務に直接関わってきた気象庁OB、かつて実際に被災し対応に当たったことのある自治体の防災担当者などのほうが効果的・実践的な支援ができるように感じる。やはり「経験」が極めて大切なことであるように思う。これまでに書いてきたように、気象予報士の資格を取っただけのレベルでは、残念ながら、十分な支援は期待できないだろう。

■ 気象庁は地方自治体支援のために「災害時に職員派遣」の施策を検討

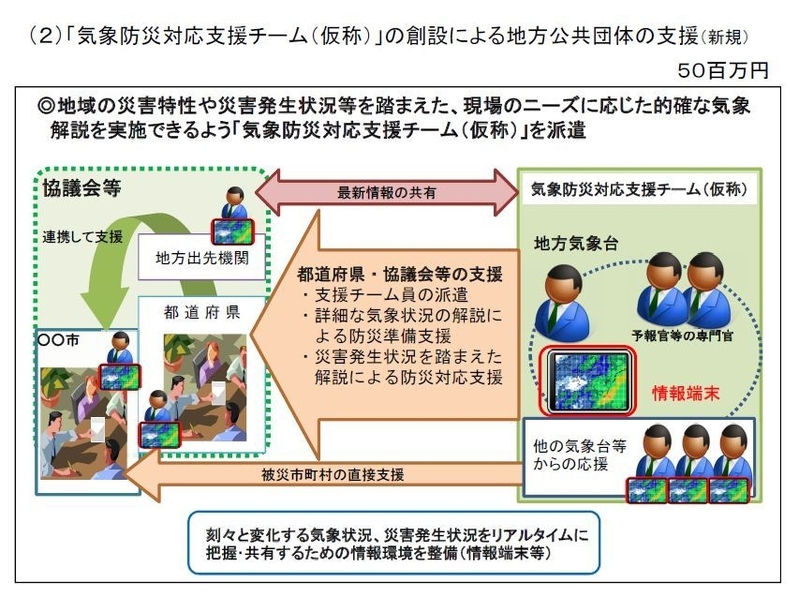

実際、気象庁は、来年度(2018年度)予算の概算要求で、災害発生前後には地元気象台で特別なチームを編成し、地方自治体の防災対応の支援にあたる施策について明らかにした。業界内ではこれについて「地方自治体での防災対応支援は、気象予報士の活躍の場を広げるための施策じゃなかったの?」といぶかしむ向きもあるようだが、そもそも「地域防災」と「気象予報士の雇用拡大」は別の話であるはずだ。気象予報士の雇用拡大という目的のために、地方自治体の防災業務をダシに使われてしまっては本末転倒ではないだろうか。

そして、これまでに私が主張しているように、

(1)独自予報業務の技術的担保としての「気象予報士」は、資格を取っただけの段階では、地方自治体の防災対応に当たることができるだけの十分なスキルはまだない。

(2)地方自治体の防災支援として気象予報士を常駐させるためには、自治体側の予算的な負担が大きい。

と思う。この2つの課題を乗り越えるための方法として、「気象庁が職員を派遣」というところに落ち着くのは至極当然だと思う。東日本大震災後の災害対策基本法の改正で、地方自治体の防災対応に気象台など国の機関は助言など積極的に支援していく方針が示された。上記の(1)については、気象庁で日ごろからバリバリ予報をしている経験者が来る(災対法の方針にも合致する)、(2)については国が職員を派遣するだけなので地方自治体で予算措置は必要ない、というわけで、地方自治体としては大変ありがたい施策として受け止められるだろう。

次回(第3回)は、気象予報士資格ができた頃には考えられなかった現在の「情報氾濫社会」の状況から、気象予報士制度について考える。

◆ これまでに配信済みの記事 ◆

気象予報士制度は必要か?「予報士1万人」時代の気象業界を考える(1) (2017年9月15日)