ロシアの軍事侵攻を回避するための最優先事項とは?

Xデー回避の外交は成功するだろうか

ロシアのウクライナへの軍事侵攻のXデーと言われた2月16日には何も起こらず、ウクライナがその日を「団結の日」として祝日に定めるという副産物を生んだだけだった。

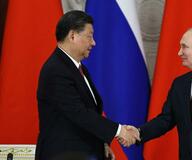

ウクライナ周辺に展開する演習部隊の一部撤収を発表するなど、ロシア側は緊張緩和に向けた姿勢を見せて、欧米との交渉の糸口を探しているように見える。ロシアが部隊の一部撤収を発表した2月15日にはドイツのショルツ首相との首脳会談が行われていた。先立つ2月7日にはフランスのマクロン大統領もロシアを訪問してプーチン大統領と会談を行っている。緊張緩和に向けたヨーロッパ・シャトル外交が活発化している。

一方で、新大陸アメリカはむしろロシア軍部隊が増強されているとして、緊張緩和を否定している。これまでのウクライナ情勢については、拙稿「なぜウクライナへの軍事侵攻を計画するのか?知っておきたいプーチン大統領の狙いとは」でも解説しているので、興味ある読者には併せて読んでもらいたい。

ロシアをめぐる二つの問題の存在

まず理解すべきは、ウクライナ情勢をめぐる欧米とロシアとの間には別々の根っこを持つ二つの問題があるということだ。一つは、ロシアが懸念しているNATO東方拡大など、欧米勢力によるロシア包囲網の強化という安全保障上の問題、もう一つはウクライナ東部の紛争の問題である。この二つのそれぞれ別の問題が、ウクライナという国を介して結びついている。そのため、問題が複層化してしまっているのである。本稿では、活発化するヨーロッパ・シャトル外交の主要テーマであるウクライナ東部紛争の問題について考えることにしたい。

米国抜きの協議

ウクライナ東部紛争は極めて局地的で、ウクライナ国内における民族対立と、この対立へのロシアの干渉からなっている。局地的とはいっても、砲撃や射撃などの軍事的な紛争に発展しているため、欧州安全保障への影響は決して小さくはない。民族対立というのは、ウクライナ東部のドンバス地域では、ロシア語話者、ロシア系住民が多数を占めているからである。

この紛争に関するロシアとの交渉の主役は、ドイツとフランスである。最近続けざまに独仏首脳がモスクワを訪問したのは、主としてこの問題を議論するためだったと考えられる。2014年から2015年にかけて、ドイツとフランスは、ウクライナ東部の武力衝突で対立するロシアとウクライナを仲介し、ミンスク合意と呼ばれる停戦合意をまとめ上げた。この協議には米国が参加していないことがポイントである。米国が入ると協議がまとまらないと判断されたのである。米国はしばしば問題を必要以上に大きくしてしまう。

ミンスク合意は、①停戦に関する条項、②ウクライナ東部地域ドンバスの自治や選挙に関する条項(政治条項)、③外国部隊の撤収に関する条項(治安条項)、④ドンバス地域の崩壊した社会サービスの回復に関する条項(社会条項)が大きな柱となっている。

これらの条項を協議するために、独仏露ウクライナ四か国によるノルマンディー・フォーマットがあり、その下に具体的協議のための三者コンタクト・グループが設置されている。三者とはロシアとウクライナ、それに停戦監視にあたっているOSCEである。これに、ドンバスの自称「共和国」であるドネツクとルガンスクの代表が参加している。

このコンタクト・グループでは実務者レベルで停戦やミンスク合意履行に関する調整が行われているが、ここでもロシアとウクライナの立場は折り合いがついていない。ウクライナ側はまずロシア人の部隊を撤収するという治安条項の履行をロシア側に要求しており、一方のロシア側はまずドンバスの自治に関する法整備や選挙という政治条項の履行を求めている。

ミンスク合意の履行が先決

さて、NATO不拡大に関する安全保障フロントの交渉はユーロアトランティック地域全体にかかわる問題であり、合意形成に時間がかかることが予想される。早期にウクライナをめぐる軍事的緊張を緩和するには、まずミンスク合意の履行進める方が先決だという流れになってきている。独仏両首脳の相次ぐモスクワ訪問はそのことを証明している。

しかし、ミンスク合意はこの7年間、ほとんど進展を見せていない。1月26日、2月11日と立て続けに、ノルマンディー・フォーマットの大統領補佐官レベルでの協議が行われたが、2月11日の9時間にわたる協議後、ロシア代表のコザク大統領府副長官は、立場の相違は深刻で、見るべき結果は得られなかったとして、ウクライナ側の非協力的態度を非難している。この深刻な立場の相違とは、ドンバス地域の地位、すなわち自治に関するものだ。ロシア代表によれば、ウクライナ側は、協議の成果文書にドンバス地域の地位に関するミンスク合意の条項を引用することにさえ反対したという。「合意」にもかかわらず、深刻な立場の相違があるという事実が問題の根深さを示している。

「合意」に潜む深刻な立場の相違とは

この立場の相違、すなわち政治条項と治安条項に関する双方の主張を見てみよう。

ロシア側は、まず政治条項であるドンバスの自治を保障すべきだという。なぜなら、そもそもの紛争の発端はウクライナがロシア語話者の権利を脅かす動きに出たことに対する反発だったからだと考えているからだ。もし、ロシア軍が撤退し、ウクライナ軍がドンバスを支配すれば、ドンバス住民の民意に基づく正当な選挙が行われず、ドンバスの自治は失われ、ロシア系住民が圧迫されてしまうというのだ。

プーチン大統領は、2月15日のショルツ独首相との会談後の記者会見で、ウクライナにおけるロシア系住民に対する圧迫を「ジェノサイド」だと公言している。ジェノサイドとは適切な表現ではないが、ウクライナ・ナショナリズムに高揚するウクライナ中央の反露感情は非常に強く、ロシア語話者の権利が制限される可能性が全くないとは言い切れない。

一方のウクライナ側は、まず治安条項、すなわちロシア軍のドンバス地域からの撤退を進めるべきだという。ロシア軍が撤退しない中でのドンバス地域の自治選挙は、ロシア側の影響を排除できず、親露派が大勢を占めてしまうと考えている。確かに外国軍の影響下で選挙を行うことへの懸念は理解できる。

しかし、先ほど述べたとおり、ウクライナ側はもはやドンバスに自治権を与えること自体に後ろ向きなのが実情だ。というのも、仮にロシア軍部隊が撤退しても、7年以上にわたる紛争の結果、現在のドンバス住民がウクライナ政権寄りの態度を示すかといえば、大いに疑問だからである。ドンバス地域をウクライナ側が完全に支配し、ウクライナ系の住民を送り込むなどの手段を講じない限り、親ロシア地域として残るのは間違いない。

どちらにもそれぞれの言い分があることがわかるだろう。だからこそ、この問題に仲介者であるドイツとフランスも頭を悩ませている。ショルツ首相もマクロン大統領もロシア訪問と併せてウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談している。ドンバス地域の停戦ラインでのウクライナ側の自制を強く求めたことは間違いない。

ここで万が一にもウクライナが軍事的攻勢に出てしまえば、ロシアの次なる戦術を誘発してしまうことになるからだ。ロシアの次なる戦術とは何かについては、改めて論じたい。