樋口尚文の千夜千本 第27夜「龍三と七人の子分たち」(北野武監督)

ジジイなおもて往生をとぐ いわんやヤクザをや

久しく映画を観ながら笑いが止まらないという経験がなかったのだが、本作を観ている間じゅう本当に笑いが絶えなかった。そして、ふと途中で気づいたのは、こんなに北野武の映画で笑ったことはあっただろうかということだった。確かに北野作品にはブラックな、あるいはニヒルな諧謔が常備されてはいる。だが、一本一本思い返せばわかるように、それは笑いのジャンルとして素朴に腹を抱えて笑うというたぐいのものではないのである。概ね笑いがシュール過ぎてぽかんとさせられたり、喜劇的な事態がわれわれの準備を追い越して唐突に降ってくるために(それはきっとおかしいことだろうと察しつつも)笑うに至る前に場面が通過してしまったり・・・と、実は監督がコメディアンであるにもかかわらず、北野武のフィルモグラフィにあって観客はずっと笑いとのすれ違いを課せられてきたという気がする。けだし「キタノのおかしみは疾走する。笑いは追いつけない」のである。

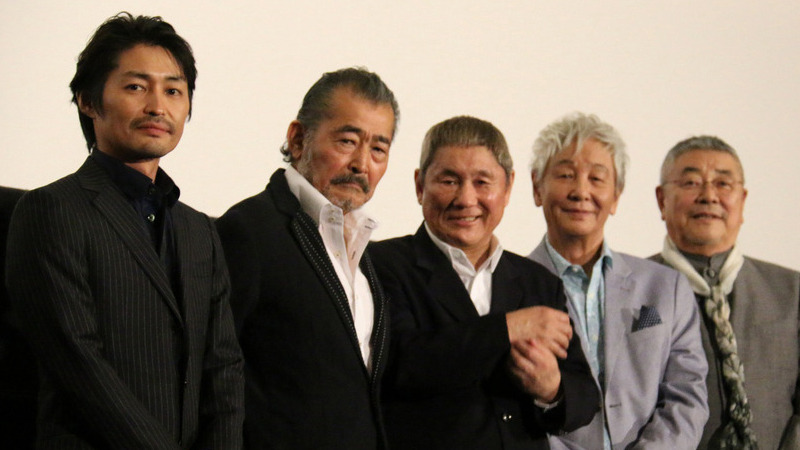

そして笑いが追いつけないために生まれる静寂や空隙に、常にクールな哀愁(湿った郷愁ではなく)が漂うのも北野映画の特徴であった。北野作品を生きる人物たちは、みな生きているだけで寂しい感じがする。そんなわけで、数々の諧謔は用意されているものの、北野映画はわれわれを笑わせてくれないどころか、いつもドライな哀しみに誘うのだった。ところが『龍三と七人の子分たち』で、観客はずっとおあずけにされていた笑いにとことんありつけるのだ。その大きな笑いの根拠は、揃いに揃ったかつての二枚目スターや癖ありなバイプレーヤーたちの老いた表情と肉体である。彼らのほとんどはかつて喜劇的な役柄とは縁遠く、どちらかといえばカッコいい、またはシリアスな役が多かった。そんなメンバーが、本作では過去とのギャップ極まった情けなく間抜けな老人たちを演ずるのだが、これがもう「実は面白味のない二枚目なんかよりもかねがねこんなバカな役で弾けてみたかった」という感じの機嫌のよさで、老いどころか全篇異様な活気を呈しているのだ。監督の悪戯っぷりにその俳優連のシニアパワーが掛け算となって、この老人だらけの映画の若々しさたるや比類ない感じである。

1970年代前半、『仁義なき戦い』などの実録やくざ映画がバカ当たりした頃、ある鬼才映画監督が「なぜあなたはやくざ映画を撮らないのか」と問われて、実録やくざ映画はやくざと呼ばれる人間を市民社会の彼岸に囲い込んで、対岸の火事として面白おかしく眺めているからヒットしているのであって、自分は「撮らないのではなく、撮れないのだ」と答えていた。これを聞いた時はなるほどなと思ったし、後にこの監督が実録やくざ映画の路線につながる作品を撮りかけた際は、その所信にのっとりやくざの世界と一般の青年とが意外なかたちでぶつかり合うという設定が用意されていた(いかんせん実現を見なかったが)。しかしこうした認識も隔世の感ありと思うのは、今や逆にやくざは市民社会の対岸でカッコよくド派手な「人間劇場」を演じようにも許されず、逆にその窮屈な市民社会への埋没を余儀なくされ、日夜肩身の狭い思いをしている。まさにそんなズッコケた現状が『龍三と七人の子分たち』では全篇にわたってさんざん面白おかしく描かれている。

そんなおっかないアウトサイダーたちが暴排条例で手も足も封じられた昨今、ファミリー主体のシネコンにはやくざ映画は敬遠され、暴力描写や麻薬覚せい剤をめぐる描写にも自主規制がかかって、いつしかやくざそのものとは縁もゆかりもない「やくざをめぐる虚構表現」まで勢いを喪失しているという空気感にあらがって、まさに龍三親分そのままの気風で北野武は『アウトレイジ』『アウトレイジビヨンド』といったやくざ映画「復権」を狙うがごとき作品を撮ってみせていた。そこには『仁義なき戦い』のようないじましく泥臭い腹芸やズッコケが、あるいは『仁義の墓場』や『現代やくざ人斬り与太』のような捨身の狂気や暴力が、いきおいよく蘇っていた。

暗躍担当の小日向文世の刑事と恫喝担当の塩見三省のやくざがそれぞれの「顔芸」を演じまくる『アウトレイジビヨンド』など、出て来るのはワルばかりだが、ここまで自らのケチな利権やチャチな面子のために劇的にバクハツできる人物たちのつるべ打ちというのはもはやフィクションとして痛快な感じであった。北野武は、言わば失われし「対岸の火事」を求めて、もはや苦いファンタジーのように元気なやくざたちを描いた。それは別にやくざ映画というジャンルに固執するというよりも、こんなに何もかも相対化されて閉塞的な時代にあってそんな露骨にエモーショナルで魅力的に活気づいた人物たちを描くためには自ずとやくざ映画になだれこまざるを得ないのだ、という感じであった。

北野武が、そんな虚構のやくざすら根絶やしにさせる微温湯的な市民社会の空気に反発した「やくざファンタジー」が『アウトレイジ』シリーズだとすれば、このたびの『龍三と七人の子分たち』はそのやっかいな市民社会の窮屈さを正面きってガン見した作品だといえるだろう。したがって、本作には『アウトレイジ』でファンタジーとして蘇生していたおっかなくてどぎついやくざは一人も出て来ない。往年の藤竜也はさまざまな日活アクションでそんなに主役的でないやくざを小味に演じ、むしろ日活ニューアクション時代の『野良猫ロック』シリーズのやくざならざるヒッピー的はぐれ者の飄々とした雰囲気が似合っていたが、本作ではその身上とする軽快さとよわいを重ねた俳優としての風格とが相俟って、ちょっと藤竜也以外には考えられないはまり役になっていた。

このほか近藤正臣や品川徹をはじめ、多士済々の曲者アクター揃い踏みがとことん飽きさせないのだが、かつてカミソリだの釘だのチャカだの物騒なめいめいの得意技で鳴らしたやくざたちは全員「此岸の家」に住まうしがない老人となって、何をやっても畏怖されないどころか本気でとりあってもらえない。この正々堂々仁義を切って悪さをしていたやくざ衆にとっては、老人たちからオレオレ詐欺やインチキ商法で金をまきあげながら自分らはやくざではないと言って法網を逃れている暴走族あがりの「京浜連合」(安田顕らの絵に描いたようなカタキ役ぶりもいい)はいかにも許しがたい存在で、最後は老人ゆえに磨きがかかったアナーキーさで逆襲をはかって「こいつらキチガイだ」と震撼させるのであるが、もうその場面などひきつけを起こしそうなくらいおかしかった。いや幾度も記すが、「みんな~やってるか!」や「監督・ばんざい」みたいなポカーンとさせるナンセンスではなく、こんなに北野作品で素直に腹の底から笑わされ続けたのは本当に初めてだ。

笑いにつぐ笑いの後に、中島貞夫監督の『狂った野獣』みたいなやんちゃな見せ場もあり、痛快さきわまったところに龍三親分の最後の台詞はもう胸のすくような爽快さで、本作はずっと暗黒面ばかり披歴していた北野武監督があえて封印していた「芸人」のフォースを全開にしてサービス精神たっぷりに楽しませてくれた。これがまた私には意表をつかれる感じで、逆にまた次回作では大いに意地悪にはぐらかされるのかなあなんて思うと北野監督の今後がいよいよ楽しみになってしまった。