樋口尚文の千夜千本 第223夜『あゝ野麦峠』4Kデジタルリマスター版(山本薩夫監督)〈後篇〉

大竹しのぶが語る1970年代の映画創造の現場

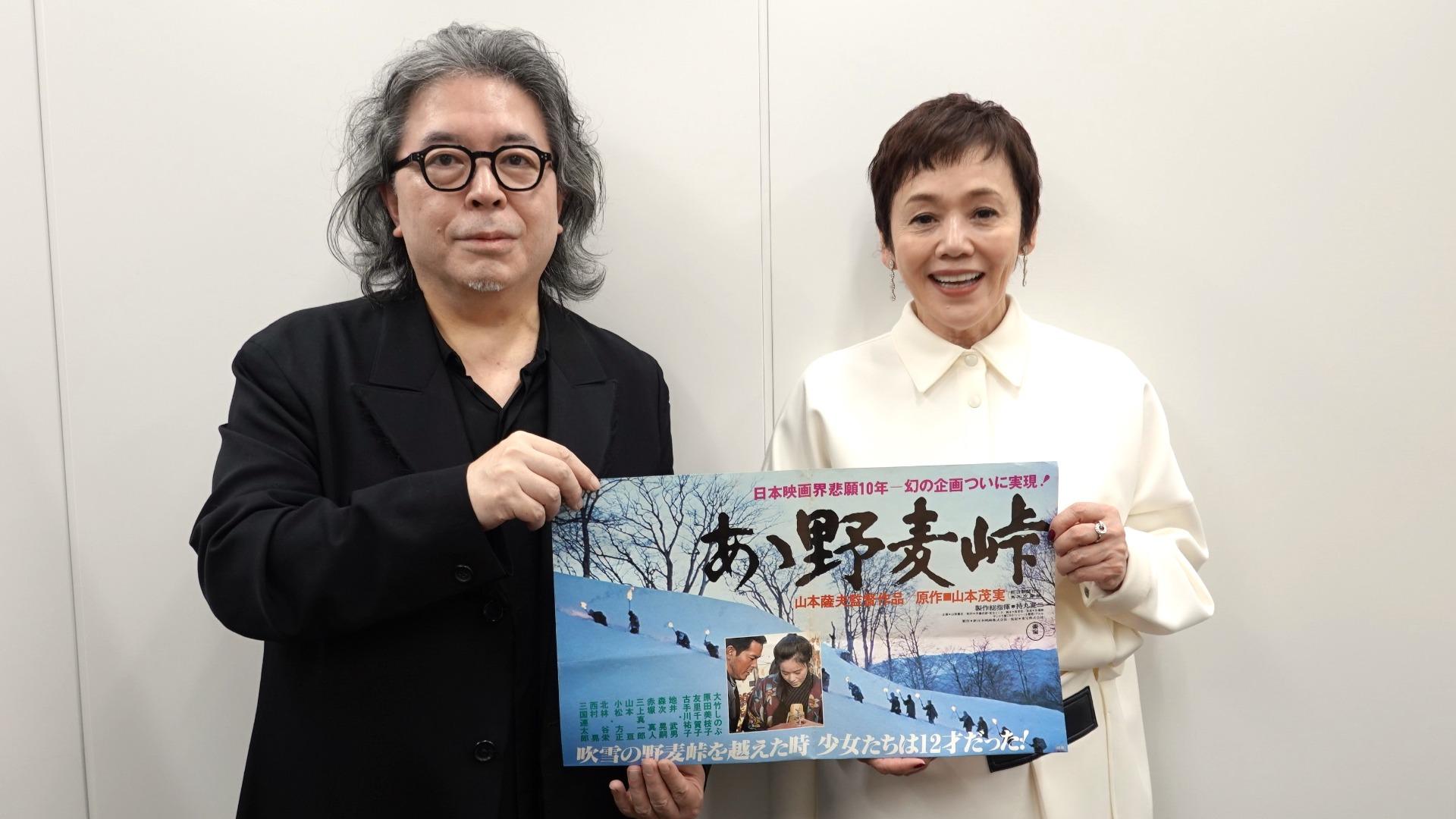

本稿〈前篇〉では『あゝ野麦峠』がいかなる作品であったかについて記したが、このたび初公開から45年を経てデジタルリマスターの機会を得た本作は東京国際映画祭「日本映画クラシックス」部門で上映され、主演の大竹しのぶ氏がこまつ座『太鼓たたいて笛吹いて』公演の間隙をぬって会場の角川シネマ有楽町に駆けつけ、撮影時を回顧するトークに登壇した。その聞き手を筆者がつとめたので、貴重なトークの抜粋を映画ファンと共有したい(このトークのもようは2025年1月からCS「日本映画専門チャンネル」で放映の『あゝ野麦峠』4Kデジタルリマスター版とともに特番で放映予定)。

ーー大竹さんの映画の代表作の一本でありながら、さまざま事情から上映の機会が限られていた『あゝ野麦峠』が、まさかの4Kデジタルリマスターを経て復活しましたが、まずどんなお気持ちですか。

昔の作品がここまで鮮やかで美しいものとして復活するのが驚きですね。今回のリマスター以前の従来版を娘も観ていたんですが、やはりこんなに綺麗になるのかとびっくりしていました。山本薩夫監督のことを私たちは”薩ちゃん先生”という愛称で呼んでいたのですが、デジタルの映像技術なんてなかった時代の”薩ちゃん先生”がこれを観たらどんなに喜ぶだろう。そう思うと胸がいっぱいになります。

ーー『あゝ野麦峠』の印象が強烈なので、大竹さんと山本薩夫監督のご縁はこの作品がきっかけだったように錯覚するのですが、実はこれを遡ること3年前の『天保水滸伝』が最初でしたね。

そうなんです。『天保水滸伝』はお天気で苦労した映画なので、天気待ちが続くと山本監督は凄くイライラして落ち着かれないのですが(笑)俳優には本当にお優しくて、こちらが立っていると椅子を出して下さったり、凄くお気遣いが細やかな方でした。その時からとてもかわいがって下さいましたが、まさかこんな大作の主演に抜擢していただくとは思いもよりませんでした。

ーー大竹さん扮する『あゝ野麦峠』のヒロイン・政井みねは、過酷な労働下で病に冒され、兄(地井武男)に背負われて帰郷することになりますが、ついに飛騨が見えたところで命尽きてしまいます。この物語の最後の山場を、なんと最初に撮影しなければならなかったそうですね。

この場面は秋という設定なのですが、撮影準備が遅れて1978年の10月にクランクインしたのです。もし撮影終盤でこのシーンを撮影するなら、それは1年後になってしまうので、しかたなくクランクイン早々にこのラストから撮り始めたんです。そこから工女の仲間たちととんでもない工場の日々を過ごすわけですが、そういった数々の辛いシーンを撮る前に「あゝ、飛騨が見える」と言って死んじゃいました(笑)。

ーー一切そんなことを感じさせない感情の堆積が伝わってくる演技でしたが、そこからは時間を遡行して冬の雪山の撮影になります。あの冒頭の、ただ出稼ぎの工女の行列が山越えするだけのシーンが、まだ物語も始まっていないというのに圧倒的な映像で驚嘆させられます。

あの年は90年に一度と言われたほどの記録的な雪不足で、福島や山形では解決できず、秋田の田沢湖のあたりまで北上して撮影したんです。そこで雪山を歩く工女たちのどこまでも続く列を撮るために、地元の町や村から大勢のエキストラを動員したのですが、さすがに少女ばかりを集めるのは不可能でした。そこで少女が足りないところは、お爺さんやお婆さんまで少女の格好をして参加していました(笑)。あのどこまでも続く松明を持った少女の列には、「こんな格好はやだな」と言いながら参加しているお年寄りまで加わっているんです。だから、クレジットに撮影協力してくれた町名がたくさん出て来るんですが、今さらですが皆さんにお礼を言いたくなりました。

ーー出稼ぎの少女たちのなかには、山越えの道中の難所で滑落して、工場にたどりつくことができない子もいました。その箇所の撮影はかなり危険にも見えましたが。

あの滑落シーンは秋田では雪が柔らかくて危ないということもあって、とうとう北海道まで出かけて十勝岳で撮ったのですが、実際かなり危険でした。でも私はそんな危ないところで落っこちて行くのも吹き替えではなく自分でやりたいと主張したんですが、もしあなたが死んだら映画が出来上がらないでしょう、と監督に凄く叱られて諦めました。だからスタントの方が演じたのですが、私は若くて何でも自分でやりたいから悔しかったんですよ。実際、短いカットは私たちが本当に雪の中を転がって演じました。

ーー本当にやる気満々の頑張り屋さんだったんですね。でも我慢強い大竹さんがなんでも「大丈夫です」とへこたれないことについて、スタッフからお小言があったそうですね。

「大丈夫のお嬢さん」とあだ名されるくらい、どんなきつい局面でも「大丈夫」と言っていたら、スクリプターの君塚みね子さんから「主役のあなたが大丈夫と言い張ると、周りの俳優さんたちも無理して大丈夫と言わざるを得なくなるでしょう。だから、きつい時は我慢しないで正直に言ったほうがいいの」と教えられて、反省しました。

ーー撮影現場の高倉健さんにスタッフが椅子をすすめても「いや自分は大丈夫です」と立ったまんまでいるので、誰も座れなくなってしまう、という逸話にも通ずるものがありますね(笑)。さて大変といえば、ようやく飛騨から岡谷に着いて製糸工場のシークエンスが始まると、過酷な糸とりの作業が続きます。あの工場の機械は本物だったそうですね。

実際に廃工場にあった糸とりの機械を買い占めて東宝撮影所のセットに組み込んだのです。二週間くらい、蚕の繭を煮て生糸をとる糸とりの作業を練習しました。それはかつて本当に製糸工場の女工さんだったお婆さんたちに習ったんです。毎日朝から晩までやっているとコツがわかって、みんなより早く上手に糸をとりたいという気持ちが湧いてきて、あのひたむきに頑張る”百円工女”の気持ちがわかりました。ただ映画のなかでも何度か描かれているように、煮た繭の臭いが強烈だったんです。

ーー劇中でも慣れない工女や視察に来たセレブリティが、その繭を煮る臭いに思わず嘔吐しますが、あれはどんな臭いなんですか。何かにたとえるならば……。

それが何にもたとえようがない嫌な臭いで、ずっと練習していたら自分も繭臭くなって電車で隣り合わせた人が「うっ」となったほどでした。硫黄のようでもない……何か獣臭いような……。今でも思いだせそうだけど、絶対思いだしたくない臭いですね。ところが当時はそれがからだにしみついてしまって、遂には慣れてしまったから不思議です。

ーー山本薩夫監督は成瀬巳喜男門下らしいきびきびしたコンティニュイティで知られます。あんなにシンプルな切り返しで成立している会話の場面はあえて絵コンテに描くまでもないのでは、とさえ思うのですが、山本監督のコンテの現物を見るとなんと全カットにわたって簡潔なコンテが出来ていて「ああ、これがあの画面にぴんと漂う緊張感のみなもとか」と思いました。大竹さんもあのコンテはご覧になりましたか。

はい、あのとてもシンプルでかわいい絵のコンテですね。新藤兼人監督もそうですが、単純だけど俳優の位置やサイズがひと目でわかる。たとえば女優さんの脚の曲げ方なども指示されているんです。ただし表情は全く書かれていなくて人物の輪郭だけだから薩ちゃん先生に「表情は描かないんですか」と聞いたら、「そこは君がどうするか考えてやるところだよ」と言われました。

ーーそれにあれほど隅々までコンテにするというのは、独立プロで無駄にフィルムは回せないという意識がたたきこまれているからでもあると思うんです。今どきはデジタルだから適当にたくさん回しておいて編集すればいい、という考えに陥りがちかもしれませんが、あの軽々にフィルムは回せないという意識がワンカットごとに緊張感を生んでいたように思います。

それは本当にその通りで、あの当時のフィルムの映画ならではの緊張感は、今はなくなってしまいましたよね。そんな責任重大な現場だから、こんな演技で大丈夫なのだろうかと悩むことも多かったんです。

ーーそんな時はどなたかに相談なさったんですか。

演技に行き詰って、映画デビュー作の『青春の門』の浦山桐郎監督にお電話したことがありました。すると監督は「風を感じ、その大地に立って、もうそこにいるだけでいい。そんな役者になりなさい。上手に演じようとか、ここは見せ場だから張り切ろうとか、そんなことは一切考えなくていいんだ」と言われて、気持ちが根本から切り替わりました。

ーー話を山本薩夫監督に戻しますが、撮影当時の監督は68歳で大ベテランの名匠だったわけですが、その「薩ちゃん先生」という愛称が物語るように、女優さんたちに愛されるキャラクターだったんですね。

スタッフには厳格でしたが、女優さんには優しかったです。もちろん出来上がるものへの信頼からみんなに好かれていたわけですが、たとえば雪山に入る時、下りる時も何か照明や録音の機材を何かひとつは山本監督が担いでいました。もう70歳近い名匠監督がそうやってスタッフに配慮されるわけですから、信頼が厚かったですね。でも撮影が午後5時を過ぎると、お酒が飲みたくてイライラされたり(笑)。そんな監督のために共演している若い工女役のみんなで、宿の監督のお部屋に行って歌をうたってプレゼントしたりもしました。

ーー大竹さんは何を歌ったんですか。

さだまさしさんの『天までとどけ』です(笑)。薩ちゃん先生は、こう言うと申し訳ないのですが、当時の私たちからすると人としてとてもかわいい方で「何かしてあげたい」という気持ちにさせられるんです。そもそも山本組は、そんなお人柄の山本監督のために頑張っている感じでしたね。きちんとした思想をもって映画を創る方なので、そんな尊敬する監督のために何か出来ることはないかと皆が考えていたような気がします。

ーーただ現場の食事の件で、山本監督らしからぬことがあったようですね(笑)。

大変な現場だったのに食事がとても質素だったんです。だいたいおにぎりが二個とたくあんだけで、もう「裏野麦峠」という感じでした(笑)。ついにはロケバスのドライバーさんが不憫に思って、町からさばの味噌煮やマグロのフレーク缶などを買って来てくれたりしたんですが、もうそんな時は皆が「ちょうだい、ちょうだい」と群がって大変でした。でもなぜか山本監督が文句も言わずその粗末なお弁当を黙々と食べているので文句を言えなくて(笑)。それで工女をやっている私たちが待遇改善を申し入れるべきではないかと話し合ったことさえありました。

ーー山本監督は、劇中ではまさに団結して不当な搾取に抗うべきではないかと工女たちに議論させていましたし、構想段階ではこの時代ではありえない工女たちのストライキをラストに持って来ようとさえしていたそうです。ところが、常に闘士であった山本監督が、ロケ弁については闘わなかったんですね(笑)。それにしても、そういった窮状を見かねた差し入れがあっても、大竹さんは主役である手前、われさきにそれに飛びつくというわけにも行かなかったのではないですか(笑)。

いえいえ私もそこに群がっていくのですが、のろのろ出遅れるので私の前でなくなってしまうんです(笑)。ごくまれに豚汁が出たりするんですが、そんな調子で私はなかなかありつけなくて、炊事係のおばさんに「のろのろしてる子のぶんはないよ」なんて言われてしまう始末。なので、もう放っておいても、虐げられている工女の顔になっていましたね。

ーー1975年に大竹さんが映画『青春の門』とNHKテレビ小説『水色の時』で一気に観客、視聴者の知るところとなって、以後『青春の門 自立篇』から野村芳太郎監督『事件』『鬼畜』での鮮烈な演技が絶賛され、その70年代後半の大竹しのぶファースト・インパクトの締めくくりが『あゝ野麦峠』だったという気がしております。当時このすべての作品に伴走して、毎回大竹さんの演技に圧倒されていた自分としましては、当然その後に来る『麻雀放浪記』『死んでもいい』『黒い家』といった大竹さんのセカンド、サード・インパクトにも射抜かれたわけですが、やはりこの70年代後半の大竹さんの第一波はあまりにも鮮烈でした。大竹さんにとってもこの季節は特別なものだったのでしょうか。

『あゝ野麦峠』の序盤で歩いている工女さんたちの脚が映るんですが、この70年代の女優さんたちの脚が素晴らしいと思ったんです。ちょっと太くて、ちゃんと筋肉があって、しっかりそこに生きているという感じがするんですよね。今の女優さんの脚ってとても細くて綺麗だけど、私たちはあの70年代の、とてもリアリティのある時代に生きていて、そういう映画を撮ってもらっていたんだなということを改めて感じて幸せになります。未だに撮影部さん、照明部さん、録音部さんのお名前とお顔まで覚えていたりするんですが、そんな皆さんが集まって精魂を込めて映画を創るという、あの時代に遭遇できて本当によかったと思います。

(文責=樋口尚文)