「どうする家康」は、どうすればいいのだろうか?視聴率アップのカギとは

大河ドラマ「どうする家康」は、昨年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に比べて、視聴率がやや低迷気味である。ネット上での評判も今一つである。今回は、どうすればいいのか考えてみよう。

最初に申し上げておくと、大河ドラマはフィクションなので、歴史研究そのものを反映させるものではない。史実を押さえながら、主人公の考えや心情を慮り、ストーリーを展開していく。事実の羅列だけでは、おもしろくないのは自明のことである。

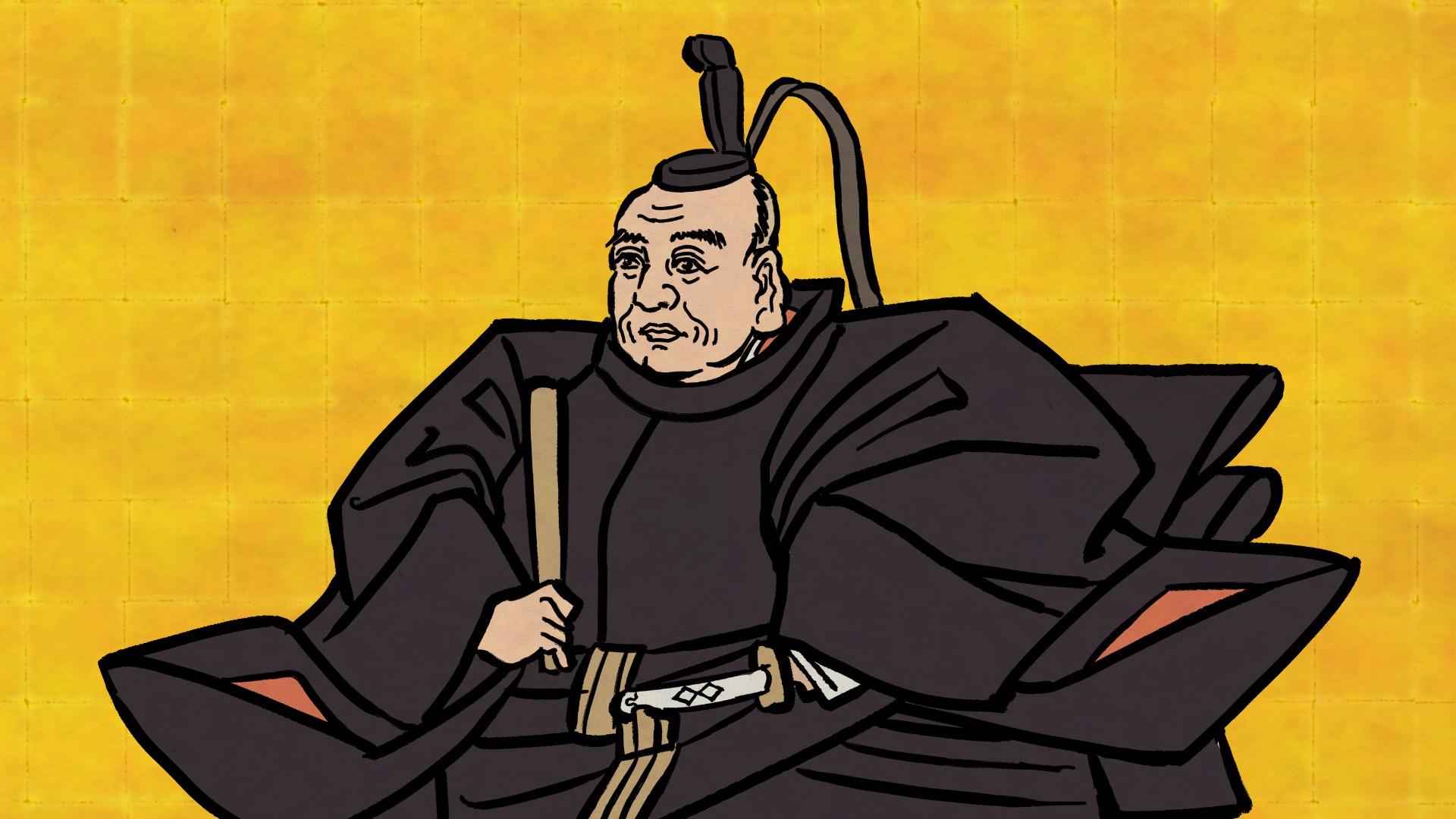

一方、歴史研究では、歴史上の人物の心情に踏み込むのは歓迎されない。また、歴史上の人物の性格も同様である。たとえば、織田信長は直情径行の人物と評価されているが、それは彼の行動の一部を切り取って評価したにすぎない。

今回の「どうする家康」で描かれる家康は、大変憶病でいつもおどおどしている。非常に頼りない印象を受ける。特に、信長をとても恐れているようで、会うたびにビビりまくっているのが印象的である。腹の調子がいつも悪いのは、今後の布石だろう。

このような家康であるが、一つ一つの難題を克服して成長し、やがて立派な天下人になる展開になるのだろう。とはいえ、これでは視聴者の共感を得にくいようにも感じる。端的に言うと、家康がこんなに頼りないならば、天下人になれないだろう痛感する点に尽きる。コメディータッチがすぎるのだ。

そもそも家康は西三河に基盤を置く、小さな大名だった。そんな家康が織田氏と強力なタッグを組み、今川氏ら強大な大名を滅亡に追い込み、武田氏のような強大な大名と互角に渡り合った。つまり、家康は非常に強かで、なかなかの知恵者だったという印象がある。

いうまでもないが、戦国時代は生き残りが非常に厳しい時代だった。今川氏は義元の時代に栄耀栄華を極めたが、義元の死後は呆気なく滅亡した。家康があんなに弱気でおどおどしていたら、同じように滅亡していたはずである。ゆえに、リアリティーに欠けるのだ。

もちろん好みの問題はあるだろうが、多くの人はギラギラした野心を持ち、強かに戦国の世を生き抜く家康を見たいのではないだろうか。昨年の大河ドラマがウケたのは、終盤が近づくにつれ、そういう面が見られたからだろう。

ともあれ、今や時代劇は完全に衰退しており、連続時代劇はほぼ大河ドラマだけになった。そういう事情もあるので、これからテコ入れして、視聴率がV字回復してほしいものである。