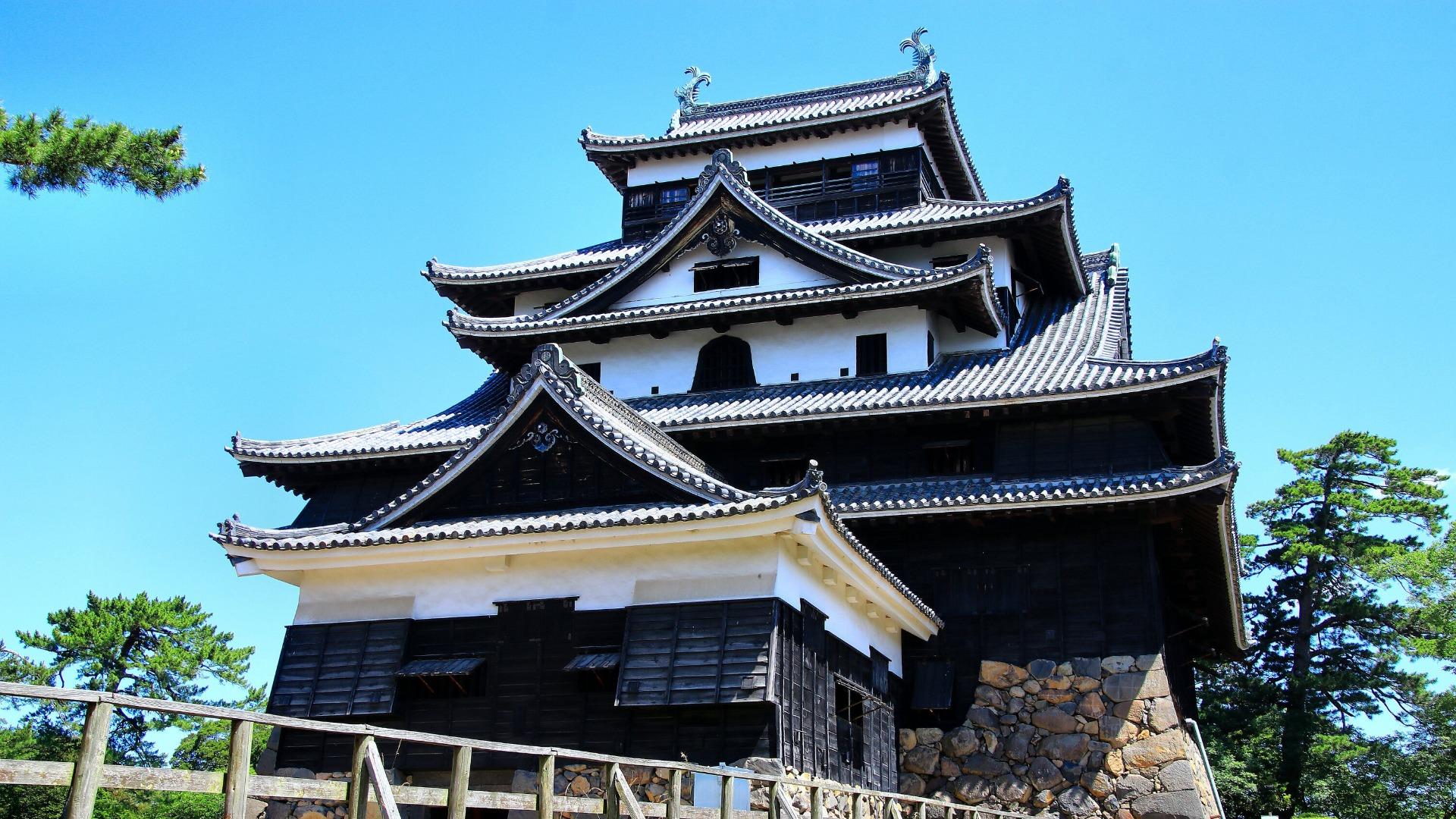

国宝の松江城はなぜ今の場所に築かれたのか? 堀尾吉晴の意図と城の構造を探る

国宝に指定された城の中でも、松江城は人気が高い。俳優の溝端淳平さんらが撮影のため、わざわざ訪れたほどの人気スポットだ。こちら。

ところで、国宝の松江城はなぜ今の場所に築かれたのか、城の構造も含めて考えることにしよう。

国宝・松江城は、現在の島根県松江市に所在する平山城である。慶長5年(1600)の関ヶ原合戦で東軍に与して勝利した堀尾吉晴は、遠江国浜松(静岡県浜松市)から出雲国月山富田城(島根県安来市)に入った。

しかし、月山富田城は山城だったので、支配を行うには便が悪かった。そこで、吉晴は宍道湖北側湖畔の亀田山に着目し、慶長12年(1607)から松江城の築城を開始した。完成したのは、慶長16年(1611)のことである。

松江城は東西が約360m、南北が約560mあり、城を囲む堀川は宍道湖へと流れ、南に流れる大橋川が外堀の役割を果たしていた。まさしく天然の要害である。石垣積みは穴太衆が担当し、石工は大坂から招いた。

城のシンボルとなる天守は、亀田山頂上部の本丸の東北隅に築かれた。本丸の南側に二の丸が一段低く作られ、城山の南には三の丸がある。そこが藩主の御殿だった。

注目すべきは、江戸時代初期に建造された松江城の天守である。天守は、中国地方に唯一残る四重五階の天守である。最近になって再発見された2枚の祈禱札により、慶長16年(1611)に完成したことが明らかとなった。

松江城の外観は四重、内部は5階、地下1階の形式で、三重目の南北面に入り母屋屋根の出窓がある。地階の穴蔵の間は、籠城用生活物資の貯蔵倉庫で、深さ約24メートルの井戸がある。ここから、飲料水を得ることができた。城には、水の手が重要だった。

屋根はすべて本瓦葺で、正面の南面に玄関となる附櫓がある。軸部は2階分の長さの通し柱を用い、柱と梁を逆T字に組み合わせるなど、建物の中心に荷重がかからないように工夫した。

天守にある総数308本の柱のうち、130本の柱の周囲には、包板を釘や鎹、帯鉄で取り付けていた。それは、割れ隠しなど不良材の体裁を整えるためだったといわれている。

部材の番付は、2種類に分類される。なお、2階以下の堀尾家の家紋の分銅紋に「富」の字を刻む部材は、月山富田城の部材を転用したと考えられる。部材の転用は、決して珍しいことではない。

今回は松江城を取り上げたが、その城下町も江戸時代の趣を残しており、非常に見どころがある。ぜひ、改めて紹介する機会を持ちたい。