元難民ラッパーM.I.A.への勲章授与と美談報道から読む、揺れ続ける英王室の現在地

「過激な」アーティストへの叙勲を、右派大衆紙までが好意的に記した

ブレグジットならぬ「メグジット(ハリー王子とメーガン妃の王室離脱)」の激震が収まらないイギリス王室。日本とは違って、つねに醜聞とは切り離せない同国の王室報道なのだが、それにしても、いまはひどい。そこで僕は、日々更新されゆく報道の嵐のなかに埋没していった小さな話題、そのひとつをここで取り上げたい。英王室に、いやイングランドそのものに、かの地の庶民の多くが求める――「理想」というほど大仰ではないが――でもしかし「ちょっといい話」が、そこにはあったと信じるからだ。

去る1月14日、ロンドンのバッキンガム宮殿にて、大英帝国勲章の授与式典が開催された。そこで英ラッパー/シンガー・ソングライターのM.I.A.(エム・アイ・エー)が、「音楽への貢献」を讃えられて、本人初の叙勲を得た。5等勲爵士である「MBE」を、ウィリアム王子の手ずから与えられた。このニュースがさまざまなメディアで報道されたのだが、僕がとても興味深かったのが、BBCや音楽メディアだけではなく、大衆紙のデイリー・メールまでもが「大きく、肯定的に」報道したことだ。

言うまでもなくUKにおける音楽メディアは「左派」を基本とする。この稿にあるとおり、ブレグジットなら「残留派」が主軸となった音楽シーンとともにあるのが、それらのメディアだからだ。だからこっちに載る分には、まあ不思議はない。

その一方、デイリー・メールは、まぎれもない「右派」だ。イギリスの新聞は「クオリティー・ペーパー=高級紙」と「タブロイド・ペーパー=大衆紙」の二種類に大別できる。ザ・サンと並び称されるタブロイド大衆紙大手であるデイリー・メールは、強硬な「離脱派」であることはもちろん、報道に問題が多く、信頼性が低すぎるということで、たとえばWikipediaのルールでは17年より情報ソースとして使用できなくなっている。そんな不名誉なメディアでもある。

昨今の「メグジット」の引き金となったひとつ、メーガン妃を人種的偏見込みで叩きに叩く急先鋒となっていたのは、こうしたタブロイド・メディアが中心勢力だった。僕の友人たちのあいだではこれらを「赤新聞」と総称している。各種のスキャンダル、女性のトップレス姿やセミヌード、そのほか差別や偏見がらみの揶揄が主体となった記事が人気で、ほかの文化圏では、僕は似たものを思い出せない(日本のいかなる新聞も週刊誌も、あれらに比べればずっと上品だ)。

左も右も真ん中も納得の「美談」

とまれ、そんな両極が「あたたかく」見守ったのがM.I.A.の叙勲だったわけだ。左から右まで、もちろんその中間までもが「美談だ」と思えるエピソードが、このニュースのなかにはあった。それは「家族と愛」のストーリーだった。簡単に振り返ってみたい。

まず最初に強調しておかねばならないのは、M.I.A.とは元来、タブロイドあたりには真っ先に煙たがられるタイプのアーティストだ、ということ。「だった」ではなく、ばりばり現役だ。なにしろ彼女は、叙勲の一日前に、ウェストミンスター治安判事裁判所の前でおこなわれていた、内部告発サイト「ウィキリークス」創設者のジュリアン・アサンジ被告の釈放を求める抗議活動に参加していたのだから。宮殿入りする前日に、政治活動だったわけだ。

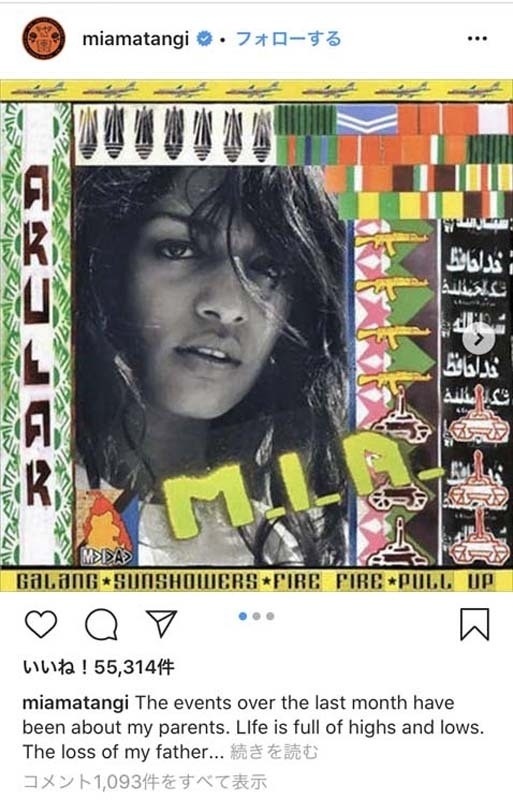

こうした政治性、社会問題への積極的関与、前進的な思想などは、彼女の代名詞ともいえる特性だ。これを世界各地の、ローカルなれども強靭なビートや音楽性を取り入れた、エレクトロニカ、オルタナティヴ・ヒップホップといったジャンルのなかで発揮する。これまでに5枚の個性的なアルバムを発表。英米のみならず日本でも、コアな音楽ファンのあいだで人気が高いアーティストがM.I.A.だ。

「ゲリラの娘」が生き延びて、ロンドンで音楽の道に

そんな彼女の本名は、マタンギ・“マヤ”・アラルプラガサム。タミル系スリランカ人の父母のもとロンドンに生まれ、ほどなくしてイギリスを離れ、両親の故国へ。そこでこの世の地獄を見る。父は行方不明となる。彼女のアーティスト・ネームは、「戦闘中行方不明(Missing in Action)」という軍事用語に由来する。どこかにいる父に、自らの存在を知らしめるために付けた名だという。

なぜならば彼女の父は、スリランカ・タミル人の武装組織「EROS (Eelam Revolutionary Organisation of Student)=イーラム学生革命機構」の創立メンバーだったからだ。75年以来、スリランカからの分離独立を目指して闘争をおこなっていた同組織は、LTTEこと軍事組織「タミル・イーラム解放のトラ」が先導する内戦に巻き込まれる。文字どおり銃火飛び交う日々のなかで彼女は育つ。父が消息不明・音信不通となったあと、11歳のとき、彼女はきょうだいとともに、母に連れられてイングランドへと移住する。つまり彼女の英国暮らしは、難民としての生活からスタートする。

こうした出自について、M.I.A.は意識的によく口にする。階級社会のイングランドにおいて、自分たちこそが「最下層」だったのだ、と。社会の最も底辺に、難民として「横入りした」ような立場なのだから、と。しかしそこで頭を垂れ、ただシステムの歯車となることを、彼女はいさぎよしとしなかった。その位置から、社会的不公正を撃ち抜くような芸術を、音楽を送り出すことで、聴衆の支持を得てきたのだ。一歩一歩。

M.I.A.の代表曲のひとつ、「ペーパー・プレーンズ」は、移民・難民問題をテーマとしたナンバーだ。英オリジナル・パンク・ロックの雄、ザ・クラッシュの曲「ストレイト・トゥ・ヘル」をそのまま下敷きにしたトラックが印象深い。08年リリースのシングルは全米トップ10に入る大ヒットとなって、一躍彼女の名を高めた。米アカデミー賞を8部門も獲った映画『スラムドッグ・ミリオネア』(08年)でもこの曲が使われていた。

お針子の母が縫っていた勲章のリボン

さてところで、M.I.A.の叙勲報道において、忘れがたい存在となっていたのが、彼女の母、カラ・プラガサンだ。娘とともに、プラガサンは授与式会場へと赴いた。この母のストーリーが、多くの人々の心を打った。

なんと、プラガサンこそが長年、まさにこの勲章用のメダルに付随するリボンを「手縫いでくっ付けていた」職人だったのだ。この作業をしていた女性2人のうちの1人が彼女で、この作業をもう、かれこれ30年間ほども続けてきたという。80年代の半ば、難民として、子供たちを連れてイングランドにやってきて、英語もままならなかった彼女が就いた仕事が、古い言葉で言うと「王室のお針子」だった。そこで真っ黒になって働いて、そしていま、娘の晴れ姿を見る――と、こんなストーリーだ。

この部分を、デイリー・メールも大きく扱った。感動的な「移民家族のストーリー」にフォーカスして、ロンドンにいる幼きマヤと一家の写真までもがフィーチャーされた。(M.I.A.の音楽性や思想はさておき)家族の奮闘記そのものには「大衆的支持が集まるはず」という、同紙の判断があったのだろう。

そして同様の判断に傾いたメディアが多く、こうした点から、僕の目から見て、今回の叙勲関連報道のなかで「一番目立っていた」のは、M.I.A.とその母、プラガサンについてのものだったと思えた。

叙勲に際して、M.I.A.本人は、こんな発言をインスタグラムに投稿している。

「私たちによりよい暮らしをさせるため、最低賃金で働いた母に敬意を表して、本日、私はこの叙勲を受け入れます。労働者階級の移民第一世代である私は、自らの貢献がこのように認められることを素晴らしく思います。私の真実を語る自由があること、音楽を通してそれをおこなうことは、こうした特権を持たない人々のために語ることの一助となります。他者によって沈黙を強いられる、あるいは迫害される人々のための戦いを、私は続けていきます」

ロッカーなら「もらわないほうが目立つ」場合も多いのに

大英帝国勲章について、音楽界、あるいはセレブリティへの叙勲というと、いつも決まって話題となるのが「拒絶した人」のエピソードだ。じつに毎年(毎回)、叙勲の発表や授与式の季節ともなると、いろいろなメディアでこれが振り返られる。なぜならば、ロック音楽家にMBEが与えられた先駆けがザ・ビートルズの4人(65年)であり、さらには、もらった勲章を王室に突っ返したことで目立った第一人者も、69年のジョン・レノンだったからだ。

そこから始まって、叙勲の打診を受けたロッカーの少なからぬ数が「いりません」と拒絶した。デヴィッド・ボウイの話も有名だ。彼はコマンダー(3等勲爵士・CBE)とナイトの称号への都合2度の推挙をどちらも断っていた(じつはエリザベス女王が70年代のボウイ作品を愛好していたからの推挙だった、という噂もあったのだが)。

あるいは、UKパンクの歴史を切り開いたセックス・ピストルズを例にとるまでもなく、王室や君主制に「戦いを挑む」ことこそロック音楽家の誉れだ、と考える向きもあった。この思潮は音楽に留まらず、文学やそのほかの芸術家にも、ときに色濃くあらわれて、それもあって歴代の「勲章を断った人物リスト」は、かなり長いものになっている(もっとも「もらった人」のほうが圧倒的大多数だ。「もらうのが普通」だからこそ、もらわない人が目立つ、という構図となる)。

王室の思惑とM.I.A.の「言外の謎かけ」

そんななか「もらった」M.I.A.と彼女の母が大きな脚光を浴びる図というのは、僕にはちょっとばかり新鮮だった。また、このままブレグジットへと突き進んでいくしかない現在、離脱したあとも(いろいろな制限は今後増えるにしても)移民や難民にとっての楽土となるような場所こそが英国なのだ、という主張については「右側ですらも」一部誇らしく納得できるものがあった、のかもしれない(たぶん、とくにその「楽土」の部分が)。

また、そうした形で話題となることをこそ、王室側が想定していたからこその叙勲だったに違いない。いかに「揺れようとも」こうした叙勲などで栄誉を与えることができる、英国におけるただひとつの権威こそが王室なのだ、と。元難民に対しても、と。

M.I.A.は、こうした構図の象徴となることを引き受けたわけだ。そして……おわかりいただけたろうか? 彼女の「謎かけ」が。つまりM.I.A.は、前述の自らの投稿のなかで言外に、しかし明確に、こう言っていたのだ。

「母に最低賃金しか与えなかったのは、王室のお針子の仕事だった」「しかしそのお陰で、一家は生きていくことができた」「そして、その娘が叙勲した」「だから『母も含めた』抑圧され続ける人々のために、私はこの機会を生かす」のだ、と――。

彼女が手にしたMBE勲章にはリボンが付いていなかった。だからM.I.A.は「母の手作りで」一品もののピンクのリボンを付けてもらい、その画像を誇り高く投稿することも忘れなかった。これらすべての全貌が、彼女の表現であり、今回の「闘争」だったわけだ。

いずれにせよ、普段はお騒がせネタが多く、たとえばマドンナに誘われて出演した12年度の米スーパー・ボウルのハーフタイム・ショウで、ついカメラに向かって中指を立ててしまい、全米の視聴者をひっくり返らせてしまった(結果、莫大な賠償金をNFLから求められた)ようなM.I.A.が、一瞬にせよ英国の国民的「融和」の象徴となったかのように見えなくもない、とてもいいニュースがこれだった、と僕には思えた。