―なぜ「証言ドキュメンタリー映画」か― (第二部・映画「ひめゆり」)

―なぜ「証言ドキュメンタリー映画」か―

(第二部・映画「ひめゆり」)

【記憶に刻まれた光景】

9月初旬、ほぼ10年ぶりにドキュメンタリー映画「ひめゆり」を観た。「証言ドキュメンタリー映画について改めて学びなおす」ために、日本の証言ドキュメンタリー映画の名作の一つであるこの作品をどうしてももう一度観ておかねばならないと思った。

この映画は沖縄戦の戦場で、負傷兵の看護要員として動員された「ひめゆり学徒隊」の生存者たちの証言ドキュメンタリーである。1994年から13年かけて集めた22人の証言がまとめられている。

この映画でまず驚かされるのは、「ひめゆり学徒隊」の生存者である証言者たちが、50数年前の体験や状況を、つい最近のことのように詳細にリアルに記憶し語っていることだ。映画を観る者は、まるでその現場に自分が立っているような錯覚に陥ってしまうほどだ。視覚的な光景だけではない。その現場の阿鼻叫喚の声が耳に響き、生臭い血の匂いも立ち込めてくる気さえするのである。

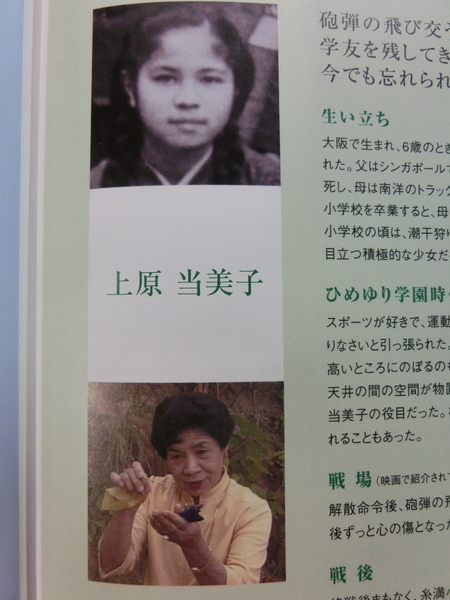

「豪の中でもね、蛆(うじ)がクチュクチュひしめく音がね、聞こえるんですよ。患者さんの傷のほうに傾けると。あの音はいまでも聞こえるみたい。いちばんかわいそうなのは、顎辺りをやられると、口から耳まで蛆。いちばん手を焼いたのは耳でした。蛆を取る道具があるでもなし、ピンセット1本もない、消毒液すらないんですよ。どうどうして乗ったら、いいのか、狂わんばかりの悲鳴を上げますからね、耳は」(証言・上原当美子)

「上腕の切断になると、私たちは指先のほうをつかまえていて、目の前にしているんです。切断刀で皮膚が切られ、少しめくりあげて、肉を短めに切っていくんです。動脈、静脈を挟んで結紮(けっさつ)をする順序も頭の中に覚えるくらい」(証言・仲里正子)

「その時は10センチくらいですね。骨を奥の方から切っておられてそこの肉をみんな開いて血管をパチッと止めるハサミでみんな血管をとめたものがこんなに開いて花みたいにね。銀色の花が咲いたみたいな恰好で拡げてあるところだったんです」(証言・富村都代子)

(軍病院となった洞窟の入口に砲弾がさく裂した直後の様子)

「もうひとり、女の人がおんなじような恰好で叩きつけられていたの。それを見せなられた時に私は声を荒げてワーッと大泣きしました。そして何とその人は私に用事を言いつけた看護婦さん。その看護婦さんは頭もどっか飛んじゃってありません。お腹も裂けて内臓がダラダラと流れておりました。もう私は震えました。(中略)兵隊さんどうなっているんかと思って横目でチラッと見たら、寝かされている兵隊さんたちは入り口に向かって寝ていますから、脳天を割られて脳みそがダラダラ流れております。もう通路はですね、肉の塊、かけら、手足。もうとにかく肉の塊ですね。それがそこら辺に散らかっているんです。血がダラダラ流れておりました」

それは「証言者たちの並外れた記憶力」にだけ依るものだろうか。私は、それは体験そのものあまりの強烈さが証言者に「忘れさせない」のではないかと思う。その記憶が脳裡に焼き付けられていて、50数年を経ても「消えない」、いやむしろ「消せない」のだろうと思うのだ。

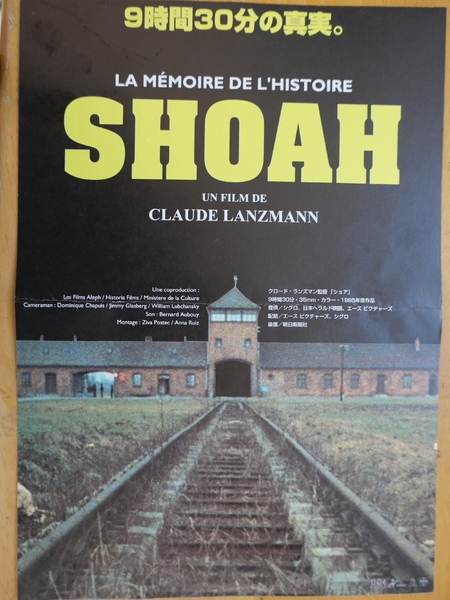

同じような証言を映画「ショアー」でも観た。アウシュヴィッツ収容所で〈特別労務班〉としてガス室での「死体処理」に関わった生存者の語りはその一例だ。

「ガスによる死は、およそ10分から15分かかります。最も、恐ろしい瞬間は、ガス室を開ける時で、顔をそむけたい、あの光景が、嫌でも目に入ります。人々の肉体は、玄武岩というのでしょうか、まるで石の塊のように、一つに凝固しています。そして、そのまま、ガス室の外に、崩れ落ちてくる! 何度も、私は見ましたが、これほど、つらいものはない。これだけは、決して慣れることはない。どうしても無理でした」

「人々の肉体はといえば……、そうです、傷だらけでした。というのも、闇の中で、互いにはげしくぶつかりあい、もがきあったからです。死体は、きたなく汚れ、糞まみれになっています。耳からも鼻からも、出血して、全身が血まみれです。

また、こんなところも、見ました。床に倒れた人々が、上になった人から押しつけられたためでしょうか、すっかり見分けがつかない状態になっているんです。たとえば、子供たちの頭蓋が砕かれていたり……。

吐瀉物もありました。出血もしています。耳と鼻からですが……。もしかすると、経血だって。いや、もしかじゃなく、間違いなしに!この闘いの中では、何もかも、身の毛のよだつ眺めです」(チェコ系ユダヤ人、フィリップ・ミューラーの証言)

この証言は体験から30数年後である。まさに忘れようとしても忘れることのできない「記憶に刻まれた光景」にちがいない。

【「ひめゆり」と「ショアー」】

「ひめゆり」のパンフレットの中で、ある映画評論家が、「ひめゆり」と「ショアー」と比較して、こう書いている。

「『ショアー』の場合、『ひめゆり』と同じように過去の出来事が起こった現場に起こった現場に証言者を立たせているが、その微に入り細に入り語られる証言は、証言者の感情や心理よりも客観的な事実を復元することに力点を置いているように見える。それに対して『ひめゆり』では証言者の感情や気持ちがかなり比重を占めている印象が強い。それはおそらく、証言を通して過去のおぞましい出来事を再現することよりも、今なお心に傷を残して生きる証言者の思いを尊重することからくるのだろう。方法の違いというより姿勢の違いと言ったほうが的確かもしれない」

「それは違う」と思う。

「ひめゆり」が観た者を圧倒するのは、前述したような「当時の生々しい詳細な記憶の証言」であり、「証言者の感情や気持ちがかなり比重を占めている」からでも「今なお心に傷を残して生きる証言者の思いを尊重」しているからでもない。

証言者たちが当時の“現場”にタイムスリップするとき、当時の生々しい光景と同時に、あの瞬間に自分を覆っていた感情が証言者の脳裡に蘇ってくるはずだ。それが「証言者の感情や気持ち」の表出となる。しかし証言者はそれを語ろうとしているのではない。彼女たちは必死に「(当時の)事実を復元」しようとしているのだ。ただ「復元」すればするほど、当時の感情がフラッシュバックしてしまう。その感情の表出は「事実の復元」の付随である。「付随」であるからこそ、それが観る者の胸に染み入る。

「事実を復元することに力点」があった「ショアー」が、あれほど観る者の心を動かしたのも、「事実を復元する」ための証言の力だけではなかったはずだ。その「事実を復元」の語りのなかで、証言者にフラッシュバックする当時の心情が映像の中に映し出されるからだと思う。言葉の詰まり、言葉を発する時の逡巡する表情、つまり語り手の心の動きが、その語り手や撮影者の意図を離れて、映像にきちんと映し込まれているのだ。

その象徴的なシーンがある。トレブリンカ収容所からの生存者で元理髪師がガス室での散髪の様子を語りながら、村の仲間の家族が入ってきた時の様子を語り始めたとき突然、絶句する。長い沈黙が続く。それでもカメラは元理髪師の顔から離れない。じっと涙をこらえ、絶句したまま立ちつくす元理髪師をアップで映し続ける。この時、観る者は、この元理髪師の深い心の傷を目の当りにする。それはどんな活字でも表現しようもない、証言映像の凄さである。

【“現場”へ連れていく】

証言ドキュメンタリー映画の“強さ”は “証言者の言葉の強さ”だと言ってもいい。 それはまず何よりも語られる“内容の強さ”である。「ひめゆり」も「ショアー」も、語られる内容は人類史に刻まれる歴史な事件で、これ以上の“内容の強さ”はないだろう。

もう一つ、二つの映画に共通する“強さ”は、観る者を「“現場”へ連れていく」力だ。数十年前の事件の証言なのに、実に詳細でリアルであるために、語られる当時の現場の光景を観る者ははっきりと想い描ける。つまり証言の聞くうちに、観る者はその“現場”にタイムスリップしてしまい、「その“現場”へ連れていかれる」のだ。

「ひめゆり学徒隊」が体験したあの当時の現場を映し出した実際の映像はもちろん存在しない。しかし生存者たちの証言は、語るその言葉によって当時のあり様を“映像化”してみせている。映画「ひめゆり」はそれに成功している。

それはなぜ可能だったのか。

何よりも証言者の鮮明な記憶と、それを言語化する語り手たちの“表現力”。そして“語る動機”だと私は思う。

映画「ひめゆり」が制作される発端を生存者の一人、木村つるさんが映画のパンフレットの中でこう書いている。

「生き残った者には、戦争の実相を伝える義務があります。あの体験を後世に二度とあらしめてはならないと、繰り返し繰り返し訴え続ける使命があります。しかし生存者による証言はいずれできなくなる時がきます。私たちは戦争体験を映像記録に残すことを思いたち、(ひめゆり平和祈念資料館)会館5年目(1994年)にその製作を柴田昌平さんに依頼しました」

映画の22人の証言者たちは、まさに「戦争の実相を伝える義務があります。あの体験を後世に二度とあらしめてはならないと、繰り返し繰り返し訴え続ける使命」に突き動かされて、躊躇する自分を鼓舞しながら、「忘れたいこと」を必死に語ったにちがいない。

もっと言えば、「無残に死んでいったあの学徒隊の仲間たちの無念さを、生き残った私たちが伝えなければ、他に誰が伝えるのだ!伝えなければ、死んでいったあの仲間たちは存在しなかったことにされてしまう。あの人の生とあの行為はなかったことにされてしまう。生き残った私たちは、伝え残す責任がある。自分のためではなく、あの人たちのために、私は今語らなければならないのだ」――そういう思いに自分を奮い立たせて、生存者たちは震える思いでカメラの前に立たったにちがいない。

一方、映画の画面には見えないが、証言者たちからあれだけの言葉を引き出すには、柴田昌平監督の力も大きい。

証言者たちを当時の現場に立たせ、記憶を呼び起こしやすい環境を設定したのもその一つだ。そして「この人になら語ってもいい。きちんと受け止めてくれるはずだから」と語り手に心を開かせのも柴田監督だったはずだ。そのために、カメラを回す前に、長い時間をかけて、柴田氏は生存者たちときちんと誠実に向き合ってきたにちがいない。

あれほど詳細な証言を引き出すとき、語りの途中に聞き手は「それはどういうことですか?」「そこをもっと詳しく語ってくれませんか?」と口を挟みがちだが、私が観る限り証言の中に監督のそういう声を一切聞かなかった。それは撮影前に、制作者側の意図をきちんと伝え、証言者もそのことを十分納得していないとできない。つまり語り手と聞き手が“映画のめざす方向”をきちんと語り合い、納得しあい、信頼し合う関係を撮影前に築いていたということだろう。

映画編集の上でも、学ぶことが多かった。

観る者に証言を聞かせた直後に、沖縄の暗めで静かな風景を数秒入れ、観る者が聞いた証言を “心に落とし込む”ための“間”を作っている。

また証言者を登場させる前に、彼女たちの「学校時代」の写真と短い紹介文を見せて、語り手の人物像を浮かび上がらせた後に証言を聞かせる手法、しかも学校時代の写真に、証言の言葉を少し被せて、写真の中の少女が語っているように見せる編集にも唸った。柴田監督の「証言を深く観る人に伝えたい」という強い、熱い思いを見る思いがした。

映画「ひめゆり」は歴史に残る、まがいもない“名作”である。