「フェイク闇市場の対策、落第」SNSに通報後も95%は放置

フェイクアカウントをソーシャルメディア各社に通告しても、95%は放置されたままだった――

フェイクニュース拡散の推進力となる、ネットで購入できるフェイクのアカウントやフォロワー、さらに「いいね」やコメントなどの「フェイクエンゲージメント」。

以前から指摘されてきたこれらの問題への対策を、ソーシャルメディア各社はどれぐらい実施できているのか。

NATO(北大西洋条約機構)の研究機関が、フェイクエンゲージメントを実際に購入。4カ月にわたる実証実験で現状を調査し、その結果をまとめた報告書が6日に公開された。

フェイクニュース対策への国際世論は強まっており、ソーシャルメディア各社は、取り組みを強化する姿勢を表明している。

だが今回の実験では、購入したフェイクエンゲージメントの5分の4は、1カ月たっても削除されぬままで、フェイクアカウントを各社に通告しても大半は放置されていた、と指摘。

報告書では、「組織的フェイク行為への対策は落第」という判定となった。

2019年の欧州議会選挙で、フェイクニュース拡散に使用されたのと同じフェイクアカウントが、現在は2020年の米大統領選に向けて動き出しているという。

ソーシャルメディア各社への風圧は、さらに強まりそうだ。

●闇市場でフォロワー調達

まとめたのは北米と欧州の国際軍事機構であるNATOの研究・研修機関、戦略コミュニケーション卓越センター(StratCom COE)だ。

同センターは2018年11月にも、フェイクエンゲージメントの闇市場についての報告書をまとめており、今回の報告書は、実証実験によってその内容を掘り下げたものだ。

タイトルは、今回の実験の評価をそのままに「落後:ソーシャルメディア企業がネット上のフェイク行為への対策に落第する現状」としている。

今回の調査の対象としたのは、フェイスブック、インスタグラム、ユーチューブ、ツイッターの4プラットフォーム。

これらに新規アカウントを作成し、そこで行った105件の投稿に対し、欧州議会選挙が行われた5月から6月にかけて300ユーロ(約3万6,000円)を使い、闇市場の業者からフェイクのエンゲージメントを購入した。

業者はロシアが11、欧州が5。購入したのはコメント3,530、「いいね」2万5,750、視聴数2万、フォロワー5,100。

購入したこれらのフェイクエンゲージメントに使われたフェイクアカウントは、計1万8,739件にのぼったという。

実験ではまず、フェイクアカウントを作成する際のソーシャルメディア各社のハードルについて比較。

同センターが実験用に作成したフェイクアカウントについて、フェイスブックはその80%を停止、ツイッターは66%、インスタグラムは50%を停止したが、ユーチューブは一切アカウント停止がなかった、という。

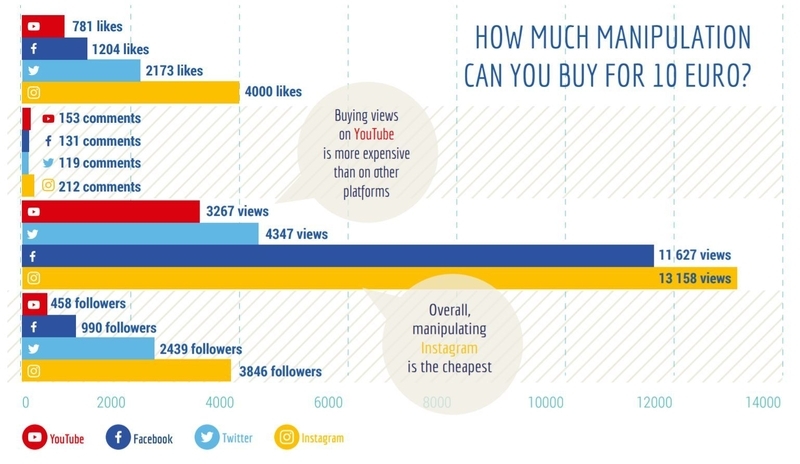

また実験では、各ソーシャルメディアのエンゲージメント購入コストを比較している。

最もコストが高いのがユーチューブなのに対し、最もコストが低いのはインスタグラムだった。

インスタグラムの(エンゲージメント)操作サービスのコストは、ツイッター、フェイスブックのほぼ半分、ユーチューブのわずか5分の1だった。

例えば、10ユーロ(1,200円)で買える「いいね」を比較すると、ユーチューブが781なのに対し、フェイスブックは1,204、ツイッターは2,173、そしてインスタグラムは4,000。

また同じ10ユーロで買えるフォロワー数を比較すると、ユーチューブが458人なのに対し、フェイスブックは990人、ツイッター2,439人、インスタグラムは3,846人だったという。

●フェイクエンゲージメントを削除する

同センターが調査のために購入したエンゲージメントに対して、各ソーシャルメディアはどのように対応したか。

まずフェイクエンゲージメントに関与したフェイクアカウントへの対処。多くは自動化プログラム「ボット」による無人アカウントだったようだ。

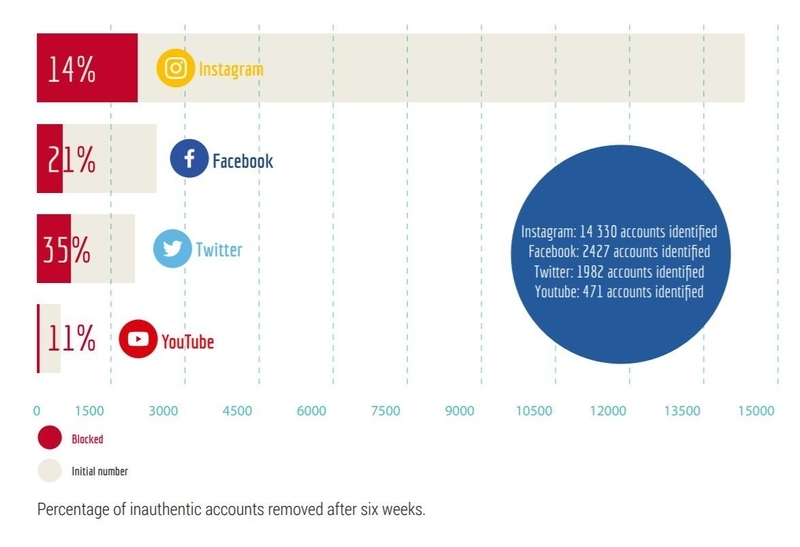

前述の関与したフェイクアカウント計1万8,739件の内訳は、インスタグラムが最も多く1万4,330件、次いでフェイスブックの2,427件、ツイッターの1,982件、ユーチューブの471件の順。

実験では、これらのフェイクアカウントが、調査開始から6週間後にどれだけ削除されていたかを、ソーシャルメディアごとに比較した。

すると、フェイクアカウントの数が最も多かったインスタグラムでは削除率は14%なのに対し、フェイスブックでは削除率21%、ツイッターでは35%、そしてユーチューブでは11%。全体では、6週間のうちに削除されたのは17%にすぎなかった。

また同センターは、6週間の経過を見た後、フェイクアカウントからソーシャルメディアごとにランダムに100アカウントを抽出。これらがフェイクアカウントであることを、各ソーシャルメディアに通告した。

そして通告から3週間後、各ソーシャルメディアの対応を比較すると、ユーチューブの削除件数0件、フェイスブックは12件削除、ツイッターとインスタグラムはいずれも削除件数は3件のみ。通告したフェイクアカウント400件に対する削除率は、4.5%に過ぎなかった。

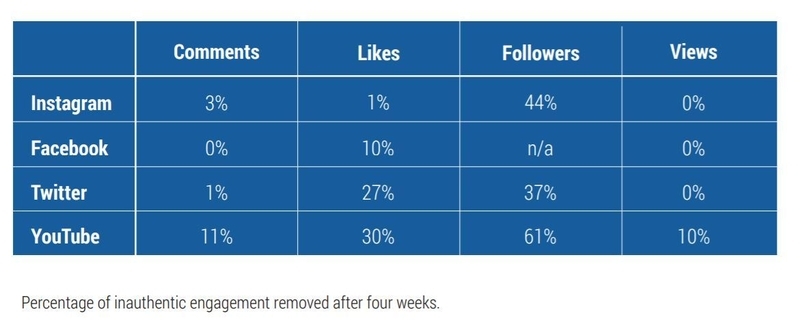

さらにフェイクエンゲージメントへの対処。これは購入から4週間後までの削除率を比較している。

購入したフォロワーの削除率でみると、最も大きかったのはユーチューブで61%、次いでインスタグラムの44%、ツイッターの37%。

また、購入した「いいね」の削除率でみると、やはり最も大きかったのはユーチューブの30%、次いでツイッターの27%、フェイスブックの10%、インスタグラムの1%の順だった。

●大半はビジネス目的

今回の実験では、フェイクエンゲージメント販売の複数の闇業者が、同一のフェイクアカウントを使っているケースが判明したという。

闇業者の大本はロシアで、欧州の業者はロシアのサービスを再販していたようだ。

例えば、ツイッター上の同一のフェイクアカウントが、5つ以上の闇業者によって扱われていたケースがいくつもあった、と同センターは指摘している。

同センターは、フェイクエンゲージメントが使われる最大の目的は、ビジネスだったと指摘する。

特にインスタグラムでは、国際的なブランドと契約を結ぶインフルエンサーたちが、そのリーチとエンゲージメントデータを操作するために、フェイクを購入していた、という。

政治的な目的の(エンゲージメント)操作は存在し、フェイスブック上のフェイクアカウント5つのうち4つは、何らかの政治的なコンテンツへのエンゲージメントに利用されていた。だが、ソーシャルメディアで購入されたエンゲージメントの90%以上はビジネス目的で使われている、と思われる。

また、これらの闇業者はソーシャルメディア各社の広告を使って、堂々と集客を行っていた。

例えば、ユーチューブでのフェイクエンゲージメントを提供する闇業者は、ユーチューブのチャンネルやグーグルの広告でサービスを宣伝していたという。

●「フェイク対策は落第」

ソーシャルメディア各社は、フェイクニュース対策に向けた、強いプレッシャーの渦中にある。

特にEUでは、2018年9月にフェイクニュースに関して、プラットフォーム各社が自主的に取り組むべき「行動規範」が策定されている。

※参照:フェイクニュース対策に揺れるEU:「表現の自由」と「いまそこにある危機」(05/05/2018)

また、フェイスブックは今春に中国、ニュージーランドのフェイクエンゲージメント業者を相次いで提訴するなど、法的な措置にも乗り出している。

だが今回の実験結果についての、同センターの評価は芳しくない。

この中で、同センターはこう指摘する。

今回の実験と、過去2年間に行った研究結果を踏まえると、フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブはなお、ネット上の組織的なフェイク行為への対策は落第、との評価を下すことになる。

自主規制は機能していない。フェイク業界は年々成長を続ける一方、ソーシャルメディアでフェイクを拡散させるコストや手立てのハードルが上がる気配すら見えない。

その上で同センターは、プラットフォーム各社に対する4点の提言をまとめている。

「より実効性のある基準の策定」「透明性を高めよ」「ソーシャルメディア操作に対する市場の規制が必要」「業界全体に向けた解決策が必要」

●欧州議会選挙から米大統領選へ

この報告書の指摘に、英オックスフォード大学インターネット研究所の研究員、サマンサ・ブラッドショー氏は、ニューヨーク・タイムズの取材に、こう述べている。

自動化されたものであれ、リアルなアカウントであれ、フェイクエンゲージメントは、候補者や問題に関する人気度の認識をゆがめてしまう可能性がある。もしこの戦略がフェイクニュースや陰謀論、不寛容を増幅させるために使われれば、ソーシャルメディアは社会に内在する分極化や不信感を悪化させることになるかもしれない。

また、ジョージ・ワシントン大学データ・民主主義・政治研究所の教授、トレバー・デイビス氏は米バズフィードの取材にこうコメントしている。

欧州議会選挙の期間中に検知され、フェイクと判定されたアカウントが、現在は利用目的が変更され、2020年の米大統領選向け、特に民主党の候補者指名争いに使われている。これは特定の陣営を支援するためのものではなさそうだ。その狙いは、ただ不信と分断を煽ることにあるのかもしれない。

2016年の米大統領選の混乱以来、問われてきた課題の一つが、「サイバー戦略」としてのフェイクニュース拡散に対する、社会の耐性だ。

安全保障問題としてのフェイクニュースに対する、社会の耐性をどう高めていくか。

フェイクエンゲージメントの実験結果は、その手掛かりの一つになりそうだ。

(※2019年12月8日付「新聞紙学的」より加筆・修正のうえ転載)