九州南部はまもなく梅雨入り!関東甲信の梅雨入りはいつ?

5月26日の天気

令和4年(2022年)は、沖縄地方で平年より6日早い5月4日に梅雨入りをし、鹿児島県奄美地方で平年より1日早い5月11日に梅雨入りをしました(表1)。

沖縄・奄美地方では、梅雨入り後、雨が多い天気が続いていますが、それ以外の地方では晴れることが多く、梅雨入りをしてません。

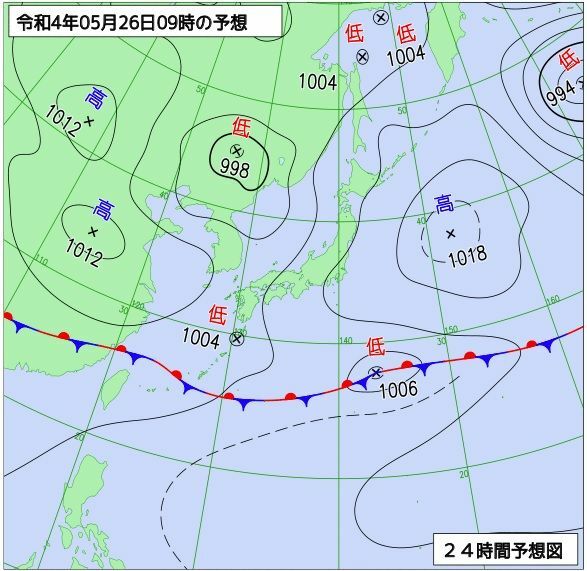

5月26日は、ほぼ全国的に晴天をもたらしていた大きな高気圧は日本の東海上に去り、北日本は概ね晴れますが、東日本は午後を中心に雨が降る見込みです。

梅雨入りしている沖縄・奄美地方だけでなく、九州でも雨、中国・四国地方も午後は雨になるでしょう(タイトル画像参照)。

これは、梅雨前線の北側に発生した低気圧が東進する影響です。

そして、その後は、東シナ海から東進してくる高気圧によって、晴れる所が多くなる見込みです(図1)。

九州南部の梅雨入り

九州南部の梅雨入りの平年は5月30日で、一番早い梅雨入りは、昭和31年(1956年)の5月1日、ニ番目に早いのは、昨年、令和3年(2021年)の5月11日、三番目が昭和29年(1954年)の5月13日です(図1)。

九州南部では、5月27日から28日は晴れますが、その後は、雨や曇りの日が続く見込みです。

ウェザーマップの鹿児島の16日先までの天気予報によると、お日様マーク(晴れ)があるのは、5月27日と28日、6月1日だけです(図3)。

白雲マーク(雨の可能性が少ない曇り)も、5月28日と6月1日だけです。

その他の日は、傘マーク(雨)や黒雲マーク(雨の可能性がある曇り)のある日です。

降水の有無の信頼度が5段階で一番低いEや2番目に低いDが過半数の予報とは言え、5月28日の天気次第によっては、5月26日にも九州南部が梅雨入りの可能性があります。

また、5月26日に梅雨入りをしなくても、来週は梅雨入りの見込みです。

早くなっている関東甲信の梅雨入り

九州北部や、四国から関東甲信地方は、九州南部と違って、6月1~2日も晴れる見込みですので、九州南部と同じタイミングでの梅雨入りはなさそうです。

東京の16日先までの天気予報は、降水の有無の信頼度が5段階で一番低いEや2番目に低いDが過半数の予報ですが、6月3日以降は、傘マークや黒雲マークの日が続きますので、6月3日頃に梅雨入りするかもしれません(図4)。

関東甲信地方の梅雨入りの平年値は6月7日ですので、6月3日に梅雨入りしたとすると、平年より早い梅雨入りとなります(図5)。

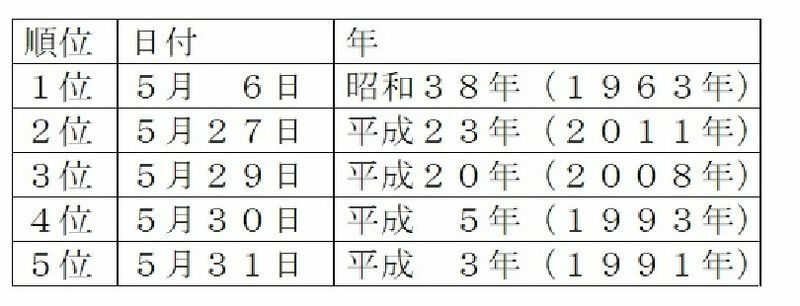

関東甲信地方で、一番早い梅雨入りは、昭和38年(1963年)の5月6日です(表2)。

昭和38年(1963年)は、異常気象が多かった年で、北陸地方を中心に、「三八豪雪」と名付けられた記録的な大雪があったのも、この年です。

ただ、昭和38年(1963年)以外で梅雨入りが早かったのは、いずれも平成になってからです。

このことから、近年の関東甲信の梅雨入りは、早まる傾向があるといえそうです。

梅雨入り近しです。

梅雨末期豪雨という言葉がありますが、豪雨は梅雨末期だけではありません。

年によっては、梅雨初期でも豪雨となって大災害が発生することがあります。

家族の身を守るために梅雨対策を行う時間は、あまり残されていません。

タイトル画像、図3、図4の出典:ウェザーマップ提供。

図1の出典:気象庁ホームページ。

図2、表2の出典:気象庁ホームページをもとに筆者作成。

表1の出典:気象庁ホームページ。