今年の「インフルエンザ」ちょっと気になる兆候が

そろそろ秋風も冷たくなってきた。季節の変わり目で体調を崩す人も増えているが、今年のインフルエンザは例年より早めに流行するかもしれない。過去10年の患者報告数から気になる兆候が見えてきた。

2009年と同じような傾向

厚生労働省は2019年10月4日のプレスリリースで、インフルエンザの発生状況について発表した。それによれば、2019年のインフルエンザは例年より早い定点当たり報告数(※1)の増加が見られ、インフルエンザ流行レベルマップを通した情報提供の開始を早めることにしたという。

厚生労働省(国立感染症研究所)の調査によれば、2019年39週(9/23〜9/29)の定点当たり報告数は0.92で前の38週の1.16より減少した。減少しているのになぜ情報提供の開始を早めるのだろうか。

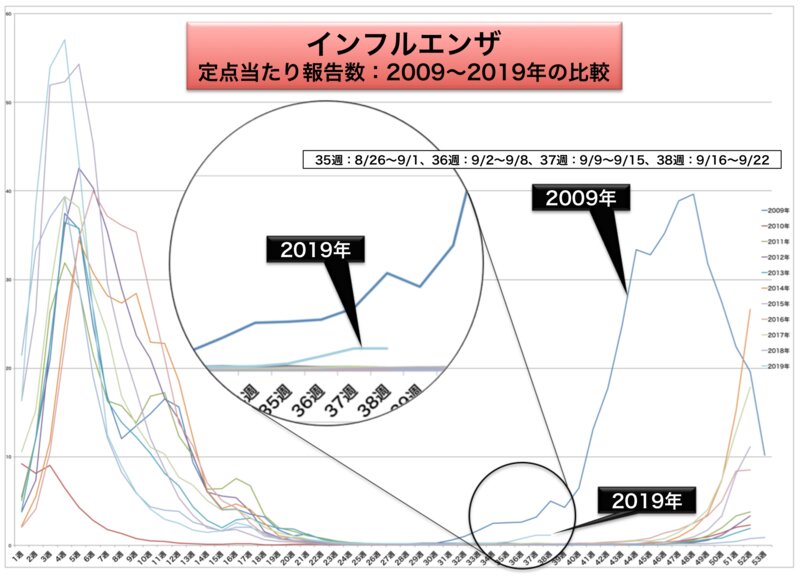

これは今年と例年との違いが理由だ。下のグラフを見てもらえばわかるが、今年は世界的なインフルエンザのパンデミックに襲われた2009年ほどではないが、8月下旬あたりから定点当たり報告数が増えている。これは過去10年間を比較したものだが、2009年以外の年は早くても43週(10/28〜11/3)あたりから増え始めているので、今年は約2ヶ月も早くインフルエンザの発生増加が始まっていることになる。

2009〜2019年のインフルエンザの定点当たり報告数の比較。この10年間で、2009年以外にこのような増え方をした年はない。国立感染症研究所:感染症発生動向調査週報より筆者グラフ作成

確かに、今年は夏休み明け前後から全国の小中学校でインフルエンザによる学級閉鎖が行われた。例年にはないことで、厚生労働省もインフルエンザ・ワクチンの早めの手配にも動き出したようだ。

早めのワクチン接種が肝要

では、なぜインフルエンザは今年、早く流行の兆しを見せているのだろうか。これは沖縄県での発生数が大きく増えたことが影響していると考えられる。

インフルエンザの流行パターンは、沖縄のような亜熱帯・熱帯と本州のような温帯のように、気候帯によって地域的な違いがあることが知られている(※2)。また、感染者が増える冬場に例年より感染者が少なかった場合、温かくなってもインフルエンザウイルスに感染しなかった人が多くなり、流行が維持されて発生が早まることもあるようだ(※3)。

沖縄県では、夏休みに入る頃からインフルエンザの定点当たり報告数が増え始めている。感染した旅行者がインフルエンザウイルスを持ち帰り、本土でも発生数が増えてきたのかもしれない。

2019年30〜38週のインフルエンザの定点当たり報告数の都道府県別比較。沖縄県の発生数が突出して増えているのがわかる。国立感染症研究所:感染症発生動向調査週報より筆者グラフ作成

厚生労働省によれば、今年の国内のインフルエンザウイルスは、ヒトA型のAH1pdm09が73%、AH3亜型が17%、ヒトB型が10%だという。AH1pdm09は2009年に世界的なパンデミックを起こしたウイルスで、2009年は上のグラフにあるとおり、10〜12月に発生のピークがある。こうした点でも今年は要注意だ。

今年のインフルエンザに対しては、やはり早めの予防接種が重要だろう。筆者は今週、ワクチンを打ってもらう予定にしている。

※1:定点当たり報告数:医療機関数に応じた感染症の平均報告数のこと。感染症法に基づいて報告される感染症のうち、インフルエンザや流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)などの24種類に関しては、医療機関の中から選んで報告の協力をしてもらっている定点医療機関からの報告を算定している。対象となる感染症について、1つの定点医療機関当たりの平均報告数が定点当たり報告数ということになる。例えば、東京都には419カ所(2019年10月現在)のインフルエンザ定点医療機関があるが、ある週のインフルエンザの報告数が500人だった場合、500/419=1.19というのが定点当たり報告数

※2:Satoko Sunagawa, et al., "An Epidemiological Analysis of Summer Influenza Epidemics in Okinawa." Internal Medicine, Vol.55, 3579-3584, 2016

※3:久場真由仁ら、「沖縄県における2016/17シーズンのインフルエンザ流行の特徴」、沖縄県衛生環境研究所所報、第51号、2017